「個人間で不動産を売買できるの?」

個人間の不動産売買でお悩みですね。

結論から言うと、不動産を個人が直接売買することは可能です。

ただし個人売買は、意外と手間がかかり、運が悪ければトラブルになる恐れも。

この記事では、個人間で不動産を売買するメリット・デメリット、失敗しないための個人間売買の流れをまとめました。

あなたの家の売却が成功するために、この記事がお役に立てば幸いです。

この記事のもくじ

個人間売買は法的にOKもオススメできない

家を売るときに、直接個人間で売買しても法律的に問題ありません。

しかし個人間の売買はデメリットが多いため、ある程度の金額を超えるなら不動産会社を間に入れる方が多いでしょう。

不動産の売買では、「宅地建物取引業法」がありますが、これは不動産の売買を仲介する宅地建物取引業を営む者への法律。また個人でも事業として不動産を繰り返し売買すると、事業者として宅地建物取引業法の対象になります。この境界は微妙なので、不動産投資などをするときは注意しておきましょう。

ちなみに個人間で不動産を売買するときは、「民法」が基本になります。

ハウス

ハウス 個人間売買のデメリットって何?

家博士

家博士 自分で手続するので、色々手間がかかるし、トラブルになりやすい。

詳しく解説するよ。

個人間売買の4つのデメリット

それぞれ解説します。

デメリット1. 契約書類や登記など手間がかかる

個人間売買では、全ての書類を自分で準備する必要があります。

詳しくは後述の『個人間売買の流れ』で解説しますが、売買契約書は国土交通省標準書式を元に作成。

トラブルを防ぐために、全ての条例・規制について調べて記載しなくてはいけません。

また登記も、司法書士へ依頼するか、自分で法務局に出向いて登記することに。

- 住宅ローンの抵当権抹消登記: 売主負担(2〜5万円)

- 所有権移転登記: 買主負担(手数料5〜15万円+実費)

住宅ローンを利用する場合は、登記ミスを避けるため銀行が司法書士を指定するのが一般的です。

家博士

家博士 住宅ローンの抵当権抹消は、買主が所有権移転登記を依頼した司法書士に合わせて依頼すると良いよ。

デメリット2. 売買後にトラブルになりやすい

個人間売買では、法規制や瑕疵などを知らずに取引して、売買後にトラブルになる恐れがあります。

不動産会社には説明責任がある

不動産会社を利用する場合は、不動産会社の担当者が売却する物件について詳しく調べてくれます。

なぜなら不動産会社が仲介する場合は、不動産会社に説明責任があるため。

不動産会社の説明不足で売買後にトラブルになると、不動産会社に賠償責任を請求できます。

しかし個人間売買では、トラブルになると売主と買主が争うしかありません。

ハウス

ハウス でも家の不具合なんて、自分が暮らしていたからよく分かる気がするけれど…

家博士

家博士 暮らしているときに気付く不具合だけでなく、専門的な知識が必要なものも多いんだ

個人間売買のトラブル事例

個人間売買のトラブル事例として、次のようなものがあります。

トラブル1. 売買後に価格でモメる

売買時は、売主と買主が同意していた価格だったが、後になって相場より安い・高いことが判明。

売主や買主がダマされたと訴えるケース。

個人間売買では、適正な相場をアドバイスする不動産会社がおらず、契約書も適当になりがちで、後になって価格でモメることがよくあります。

トラブル2. 家が建てられない

家を建てるために個人間売買で土地を購入したものの、いざ建てようとすると建てられなかったり、高額な費用がかかるケース。

具体的には、例えば次があります。

ハウス

ハウス 全然意味が分からないよ!

家博士

家博士 不動産には色んなトラブルの原因があって、専門的な知識が必要なものが多いんだよ。

最低限のチェック事項

個人間売買で最低限チェックしておきたいポイントとして、次があります。

- 登記の内容と現実の整合、売買に必要な登記手続き

- 都市計画、用途地域、建ぺい率や容積率、現行の法規制との相違

- ハザードマップ

- 自治体の条例

- 接道やセットバックの有無、前面道路の区分

- 擁壁について

- 埋設物や土壌汚染について

- アスベストの有無

- 登記や抵当権

- 境界や測量・土地面積について

- 計画道路の有無や進捗

- インフラの状況について

詳しくは、後述の「個人間売買の流れ」で解説します。

例えば土地の売買で、昔撤去した建物の登記が第3者所有で残っている場合、土地売買後に第3者が所有権を主張すると、土地所有者が負けてしまう恐れがあります。

また建物を壊すと二度と建てられない「再建築不可」であったり、今と同じ床面積の建物が建てられない「既存不適格」ということも。

このように専門的なことを知らずに売買すると後からトラブルになり、最悪の場合は訴訟にまで発展してしまう恐れがあります。

再建築不可の不動産を売却する前に、知っておきたい知識と売却方法をまとめました。

デメリット3. 買主を探す手段が限られる

これから買主を探す場合、個人間売買では買主を探す手段が限られます。

個人ではレインズに登録できない

買主を探す手段として最も重要なのは、国内で唯一の不動産情報データベース「レインズ」。

しかしレインズへ登録できるのは不動産会社だけで、個人は登録できません。

国内で唯一の不動産情報データベースで、不動産会社しか利用できません。

国土交通省の指定流通機関である、不動産流通機構が運営。

過去の取引事例、現在の売り出し物件情報が登録されています。

(参考)家を売るときに知っておきたい「レインズ」のこと

個人で買主を探す方法は少なく、ポータルサイトも掲載不可

他に個人で買主を探す方法としては、ジモティなどのネット掲示板、自治体の空き家バンクの掲載などがあります。

ネット掲示板や空き家バンクの登録は無料ですが、見ている人が限られるため、なかなか売れないのが現実です。

ハウス

ハウス SUUMOやHOMESなどに掲載できないの?

家博士

家博士 大手のポータルサイトに掲載するには、不動産会社に売却を依頼する必要があるんだ。

SUUMOやHOMESなど有名な大手ポータルサイトへ掲載するためには、不動産会社に売却を依頼して、広告を掲載してもらう必要があります。

ハウス

ハウス 個人間売買で買主を見つけるのは大変そうだね。

家博士

家博士 そうだね。すでに買主が決まっていないと、個人間売買は厳しいね。

デメリット4. 住宅ローンが利用できない恐れも

個人間売買では、買主が住宅ローンを利用できない恐れがあります。

なぜなら不動産会社が調査していない不動産だと、隠れたリスクが心配されるため。

銀行は、不動産会社が作成した売買契約書や重要事項説明書がないと、融資して良い不動産なのか判断できないのです。

例えば、敷地内に違法建築や未登記の建物があると、銀行は社会的な責任から融資できません。

ただし金融機関によって判断は異なり、ノンバンクなど一部の金融機関では融資できる場合もあります。

ハウス

ハウス ローンを使うなら不動産会社経由で契約するのが一般的なのか。

家博士

家博士 個人間売買は、あくまで現金取引が基本だよ。

個人間売買のメリット

メリットは仲介手数料が節約できること

家を個人間売買する最大にして唯一のメリットは、仲介手数料が節約できること。

不動産会社に仲介を依頼すると、売主と買主それぞれが不動産会社に仲介手数料を支払うことになります。

仲介手数料の目安

不動産会社へ支払う仲介手数料はこちら。

計算式は、売買価格によって3種類。

| 家の売買価格 | 仲介手数料の計算式 |

|---|---|

| 200万円以下 | 売買価格×5%+消費税 |

| 200万〜400万円 | 売買価格×4%+2万円+消費税 |

| 400万円以上 | 売買価格×3%+6万円+消費税 |

家の売買価格ごとに仲介手数料を計算すると、この様になります。

| 売買価格 | 仲介手数料(税込) |

|---|---|

| 500万円 | 231,000円 |

| 1,000万円 | 396,000円 |

| 1,500万円 | 561,000円 |

| 2,000万円 | 726,000円 |

| 2,500万円 | 891,000円 |

| 3,000万円 | 1,056,000円 |

| 3,500万円 | 1,221,000円 |

| 4,000万円 | 1,386,000円 |

| 5,000万円 | 1,716,000円 |

| 6,000万円 | 2,046,000円 |

| 7,000万円 | 2,376,000円 |

| 8,000万円 | 2,706,000円 |

仲介手数料は宅建業法で上限が決められており、これ以上を受け取ると違法です。

これより安くなることは、法的に可能ですがほとんどありません。

ハウス

ハウス でも仲介手数料が無料や半額の不動産会社があるけど、あれはどうなの?

家博士

家博士 買主が決まっているなら良いけど、これから買主を探すなら、仲介手数料の安さで集客する不動産会社は避けた方が良い。

売却価格が大幅に安くなって、損しがちだからね。

これから買主を探すなら仲介手数料割引の不動産会社は避ける

買主がまだ決まっておらず、これから不動産会社を利用して売り出すなら、仲介手数料を割引する不動産会社は避けた方が良いでしょう。

なぜなら仲介手数料が安い不動産会社は、実績が少なく営業力が弱いので、仕方なく仲介手数料を割引している会社がほとんどだから。

結果的に安くなった仲介手数料以上に売却価格が安くなってしまい、大損しかねません。

ハウス

ハウス でも仲介手数料は安くして欲しいなぁ。

家博士

家博士 すでに買主が決まっているなら、半額以下に値引き交渉できるよ。

買主がいれば仲介手数料は値引きできる

買主がすでに決まっていれば、仲介手数料を値引きしてもらえます。

理由は、不動産会社に次の2つのメリットがあるため。

- 買主を探す広告費や手間がかからない

- 両手仲介で仲介手数料が2倍になる

ハウス

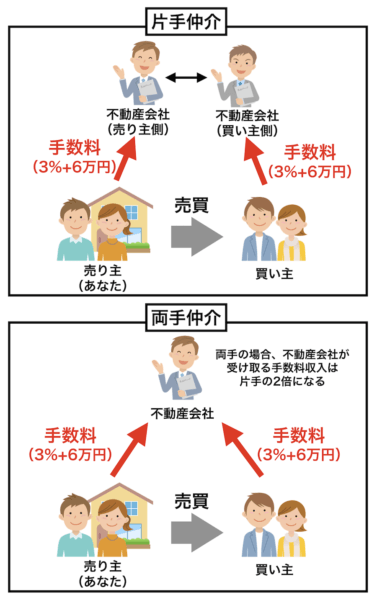

ハウス 両手仲介ってなに?

家博士

家博士 両手仲介は、不動産会社が売主と買主の両方を仲介すること。

普通は、どちらか一方を仲介する片手仲介なんだ。

両手仲介のイメージ

不動産会社を探すときは、これら2つの理由を主張し、仲介手数料を半額以下に値引きしてもらいましょう。

よほど権利関係や手続きが難しい不動産を除くと、ほとんどのケースで値引きに応じてもらえるはずです。

仲介手数料について、詳しくはこちらの記事で解説しています。

不動産売買の仲介手数料の相場と値引きについて、必要な知識をまとめました。上手く値引きするコツと裏技も解説しています。

ハウス

ハウス 不動産会社はどうやって選べば良いの?

家博士

家博士 ある程度売買実績が豊富な不動産会社であれば問題ない。

不動産会社の心当たりが無ければ、一括査定サイトを利用すると簡単だよ。

一括査定サイトの定番3社

一括査定サイトは主要なものだけでも10社以上ありますが、定番はほぼ決まっています。 一括査定サイトの定番となっている3社はこちら。 この3社以外についてはこちらにまとめています。

-

おすすめ1位

すまいValue - 査定実績:

- 101万件(2016年開始)

- 不動産会社数:

- 大手6社(全国835店舗)

実績 5.0 不動産会社 4.5 運営会社 5.0 大手6社が共同で運営する一括査定サイト。6社といっても全国835店舗あるため、ほぼ全ての地域をカバーしています。売却実績も豊富で、特に首都圏では家を売却した3人に2人がこの6社を利用しているほど。首都圏以外でもほとんどの都市で、三井・住友・東急の3社が実績トップを独占しています。

2025年現在、大手6社は他の一括査定サイトからほぼ撤退したため、これら大手に査定を依頼できる唯一の一括査定サイトとして定番になっています。

簡易査定を選べば郵送やメールで概算価格の査定が可能。

さらに詳しくはこちら⇒すまいValueの詳細 -

おすすめ2位

SRE不動産(旧ソニー不動産)- 査定実績:

- (2014年開始)

- 不動産会社数:

- 売主側1社(買主側多数)

- 運営会社:

- SREホールディングス(東証PRM)

実績 4.0 不動産会社 4.0 運営会社 5.0 すまいValueと合わせて利用したいのが、SRE不動産(旧ソニー不動産)。ただし利用できるエリアは首都圏と関西圏のみ。

あのソニーが始めた不動産会社で、大手で唯一のエージェント制を採用。他の不動産会社が積極的に買主を探してくれるため、高値でスムーズに売れやすいメリットがあります。またAI査定に定評があり、千社以上に技術を提供するほど。まずメールで概算価格だけ査定できます。

さらに詳しくはこちら⇒SRE不動産の詳細管理人のコメント

エージェント制は売主だけ担当し、買主は他の不動産会社が探すため、複数に売却を依頼するのに近い効果が期待できます。ただし一括査定でなく1社だけの査定なので、すまいValueとセットで利用がオススメ。

-

おすすめ3位

HOME4U - 査定実績:

- 累計65万件(2001年開始)

- 不動産会社数:

- 2,500社

- 運営会社:

- NTTデータ・スマートソーシング

実績 5.0 不動産会社 4.0 運営会社 4.0 日本初の不動産一括査定サイト。2001年のサービス開始から累計で査定実績55万件と実績は十分です。運営はNTTデータ(東証プライム上場)のグループ会社なので安心。

不動産会社は大小バランスよく登録されており、幅広く査定を依頼できます。机上査定を選ぶと郵送やメールで査定可能。

さらに詳しくはこちら⇒HOME4Uの詳細管理人のコメント

HOME4Uでは査定依頼の記入欄が多く、自然と査定精度が高くなる仕組み。

ちなみに記入した内容は、後で不動産会社と話すときに修正できます。

あまり悩まずとりあえず現時点の希望を書いておけば問題ありません。

不動産会社はかなり絞られて紹介されるので、なるべく多くに査定を依頼すると良いでしょう。

【公式サイト】すまいValue

【公式サイト】SRE不動産

【公式サイト】HOME4U

各エリアで最適な組み合わせ

あなたのエリアで最適な一括査定サイトの組み合わせはこちら。

- 首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)、関西圏(大阪・兵庫・京都・奈良)

- その他の都市(札幌・仙台・名古屋・福岡など)

- 地方(人口密度が少ない地域)

以上、ここまで個人間売買のメリットとデメリットについて解説しました。

次に個人間売買の流れを解説します。

個人間売買の流れ

個人間で家を売買する際の流れは次の通り。

それぞれ詳しく見ていきます。

1. 相場を確認する

最初にするのは、周辺物件の相場を確認すること。

相場を確認する方法は大きく5つあり、なるべく多くの方法を併用すると精度が上がります。

方法1. 売出し価格を調べる

まず売出し価格で知っておきたいことは、売り主の希望価格、売れ残っている価格でもあるため、あくまで参考程度だということ。

そもそも売り出されている物件の半数は、売れずに売却を諦めるか、格安価格で不動産会社に買い取られます。

また家の売却では、売出し価格に対して購入希望者の価格交渉があり、いくらか安い成約価格で売買が成立します。

さらに売出し価格自体も、最初は相場より5〜10%程度高めの価格で売り出して、1ヶ月毎に価格を段階的に下げる価格戦略が一般的。

今の売出し価格は、あくまで相場の上限以上だと考えましょう。

具体的に周辺物件の売出し価格を知る方法としては、不動産ポータルサイトを利用します。

売り出し価格と成約価格について、9割の人が知らない驚きの事実について解説します。

方法2. マンションは成約価格から比較事例法で査定

もっとも正確に相場を知る方法が、この成約価格です。

しかし残念ながら、成約価格が登録された不動産情報データベース「レインズ」は、不動産会社しか利用できません。

個人で成約価格を知ることは一応できますが、個人情報保護のため詳細が隠されたデータになってしまいます。

個人で成約価格を調べることができるのは、次の2つのサイト。

それぞれ次の情報が掲載されています。

|

レインズ マーケットインフォメーション |

国土交通省 不動産情報ライブラリ |

|

|---|---|---|

| 不動産の種類 | 中古マンション・戸建 | 中古マンション等、土地と建物、宅地、土地、農地、林地 |

| 住所 | 町名まで(番地不明) | 町名まで(番地不明) |

| 成約価格 |

(戸建)100万円単位 (マンション)1万円単位/m2 |

100万円単位 |

| 面積(土地・建物・専有) | 5m2単位 | 5m2単位 |

| 間取り | ○ | マンションのみ |

| リフォームの有無と程度 | 不明 | 不明(マンションは有無のみ) |

| マンションの所在階・向き・眺望 | 不明 | 不明 |

| 業者買取・仲介 | 不明 | 不明 |

| 成約時期 | 過去1年分(3ヶ月単位) | 2005年〜(3ヶ月単位) |

| その他 | 最寄り駅の距離、築年、構造、用途地域 |

(マンション)最寄り駅の距離、築年、構造、建ぺい率、容積率、用途地域、取引の事情等 (戸建)最寄り駅の距離、築年、用途、今後の利用目的、土地形状、前面道路、建ぺい率、容積率、構造、用途地域、取引の事情等 |

| 情報元 | レインズの成約登録情報 | 国土交通省のアンケート |

もし近隣で比較できそうな事例が見つかったら、こちらの方法で査定をしてみて下さい。

「マンションの売却価格」を自分で査定する方法を徹底解説しました。ある程度条件さえ良ければ、あなたのマンションを自分で査定することは可能です。

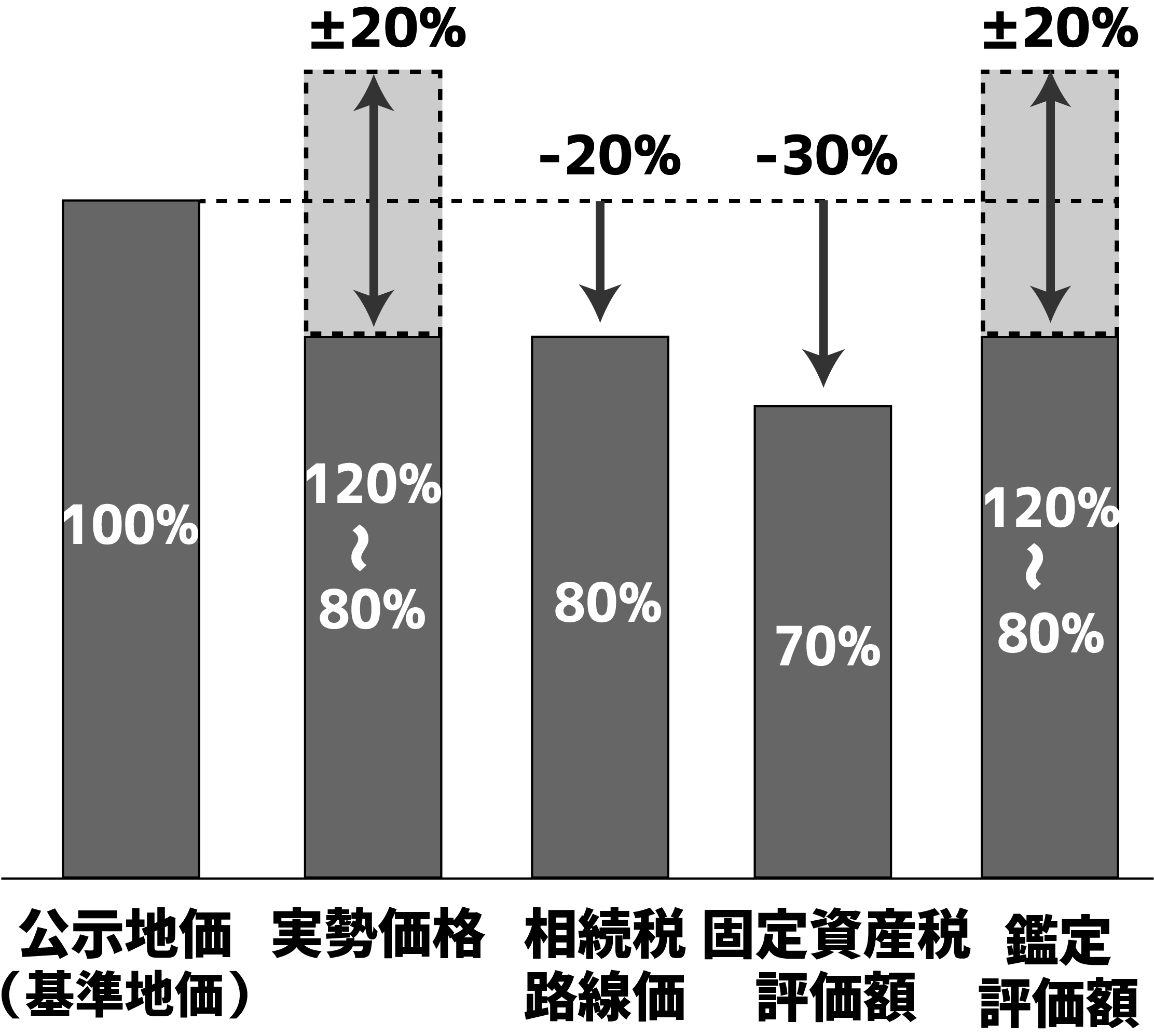

方法3. 土地は公示地価・路線価・固定資産税評価額を利用する

一戸建ての土地や更地は、公示地価・路線価・固定資産税評価額でもある程度相場がわかります。

公示地価は国や都道府県が年に1回公表している、標準地(基準値)の価格のこと。

不動産取引においては、公示価格を指標とするように努めるべきとされています。

公示価格は国土交通省 不動産情報ライブラリから、誰でも無料で閲覧できるようになっています。

しかしデメリットとして、公示価格は特定の地点の価格なので、あなたの土地との比較方法が分からないと価格の推定が難しいということも。

そのためあなたの土地の価格を推定しやすい方法として、精度は少し落ちますが、路線価や固定資産税評価額からも相場を推定できます。

路線価を利用する場合の計算式

路線価÷0.8

路線価は、国税庁の財産評価基準書 路線価図・評価倍率表から調べられます。

⇒財産評価基準書 路線価図・評価倍率表

固定資産税評価額を利用する場合の計算式

固定資産税評価額÷0.7

固定資産税評価額は、1月1日時点の土地所有者に3月頃送付される、固定資産税課税明細書で確認できます。

家博士

家博士 固定資産税評価額を利用する場合は、評価額の更新日に注意! 3年に1回しか更新されないから、更新日から時間が経っていると現在の相場からずれてしまう可能性が高い。

できるだけ新しい情報を利用するのが、相場を確認する上では大切だよ

土地の相場について、詳しくはこちらの記事で解説しています。

土地の価格は5種類あり目的によって使い分けます。土地の価格の5種類の違いと使い分け方、あなたの土地の価格の調べ方をまとめました。

方法.4 一戸建ての建物価格は積算評価で計算する

一戸建ての建物価格は、次の計算式で簡易的に計算できます。

建築単価はその建物が建築された年によって変わります。

国税庁のサイトにある「建物の標準的な建築価額表」でチェックしましょう。

耐用年数は建物の構造で決まります。

自己居住用の建物は、事業用×1.5で計算する場合もあります。

建物の耐用年数

| 構造 | 事業用(賃貸) | 自己居住用 ※1.5倍の場合 |

|---|---|---|

| 木造・合成樹脂造 | 22年 | 33年 |

| 鉄骨造(鉄骨肉厚3mm超) | 27年 | 40年 |

| 鉄骨造(鉄骨肉厚4mm超) | 34年 | 51年 |

| れんが造・石造・ブロック造 | 38年 | 57年 |

| 鉄筋コンクリート造 | 47年 | 70年 |

建築単価:15万6,000円/㎡

耐用年数:33年

建物評価額 = 15万6,000円/㎡ × 100㎡ ×(1 - 10 ÷ 33)=1,087万2,727円

さらに詳しく計算したい場合は、不動産流通センターの「既存住宅価格査定マニュアル」を利用すると良いでしょう。

利用料は年間3,240円(税込)。

ただしある程度の専門知識がないと、使いこなすのは難しいでしょう。

方法5. 複数の不動産会社へ無料査定を依頼

相場を知るために不動産会社に査定を依頼するのも方法の一つ。

仲介を依頼するつもりはなくても、いざ作業を進めると不動産会社に依頼することになる可能性もあります。

あらかじめ不動産会社の窓口を作っておくことも大切です。

ここで大事なのが複数の不動産会社に査定依頼すること。

一括査定サイトを利用すれば、簡単に複数の不動産会社に査定依頼できるので便利です。

主要な一括査定サイトはこちらで紹介しています。

不動産一括査定サイト、主要16社を徹底比較し、ランキングでまとめました。

2. 家のことを調べる

家のことをよく調べておくことは後々のトラブル防止のために重要です。

調べておくべき内容はこちら。

(1)登記関係

登記関係については、実際の権利者と登記名義人が一致するようにしておきます。

例えば、家を相続したのに登記がまだの場合は、先に相続登記を済ませておく必要があります。

共有名義の場合は全員の名前が必要です。

共有名義の不動産を売却する4つの方法について、それぞれコツや注意点を分かりやすくまとめました。

また、抵当権がある場合は、融資を返済して抵当権を抹消しなければ売却できません。

※ただし、抵当権抹消は引渡しの際にまとめて行うことも可能。

増築などによって未登記の建物があれば、それも含めて登記が必要になります。

(2)ローンと抵当権について

住宅ローンが残っている場合は、全額返済できるかどうかがポイントになります。

ローンを完済しないと抵当権も抹消できないためです。

住宅ローンの一括返済に関しては、融資を受けている銀行に費用や手続きを確認しておきましょう。

家博士

家博士 銀行によって、申し込みの締切日や一括返済に必要な手数料が違うんだ。

利用している銀行に問合せて、売却や引渡しに間に合うよう準備しておこう

(3)マンションの場合に調べておくこと

マンションを売却する場合は、管理や修繕、管理組合に関する資料が必要です。

- 管理費や修繕積立金の現状と今後の見通し

- 長期修繕計画と大規模修繕の予定

- 管理組合の議事録など、運営状況が分かるもの

- 建て替えや再開発の計画について

必要な書類が手元にあるかどうか確認しておきましょう。

(4)一戸建てや土地の場合に調べておくこと

一戸建てや土地の場合は、次のようなことを調べておきます。

- 敷地境界

- 境界があいまいなままだと、後々トラブルに発展する可能性が高くなります。

トラブル防止のためにも、隣地との敷地境界は確定させておきましょう。

道路や公園など公共用地と接している場合は、官民境界も必要です。

土地や戸建住宅の売買に必要になる測量。初心者でも分かりやすく、具体的な内容と費用、実際はどこまでするのかをまとめました。 - 建築確認申請や検査済証の確認

- 家を売却する際に必要な書類のひとつに「検査済証」があります。しかし検査済証がない建物は意外に多いもの。検査済証がない場合の対策についてまとめました。

- 土地区画整理事業、計画道路やセットバックの有無

- 区画整理でも不動産は売却できます。ただし注意点もあり、最適な売却のタイミングは個々の条件で違います。土地区画整理事業の注意点、売却の影響、知っておきたい知識をまとめました。

都市計画道路がかかる土地の売却で知っておきたいことや、そもそも都市計画道路とはどういったものなのかをまとめました。 - ハザードマップの確認

- 地球温暖化による異常気象で、水害リスクが注目されています。自然災害リスクのある土地や家は売れるのか、現状と今後の見通しについてまとめました。

- インフラの状況

- 上下水道やガス、電気、電話、インターネット回線(光ケーブル)について調べておきます。

- 擁壁の構造

- 擁壁の土地・戸建ては売れない? 確かに不動産売買では擁壁が問題になることがあります。擁壁の土地・戸建てを売却する際に知っておきたい知識を分かりやすく解説します。

- 雨漏りやシロアリ、設備の故障箇所などの確認

- 必要であればインスペクション(家の診断)を依頼します。

インスペクションの説明が宅建業法改正で義務化され、注目されています。売り主の立場でインスペクションについてどう対応するべきか、最新の状況をまとめました。 - 埋設物のリスクを確認

- 土地売却での埋設物トラブルを避ける対策として、簡単にできて効果的な方法を紹介します。さらに土地売却前に知っておきたい埋設物の責任や瑕疵、また埋設物の調査方法や撤去費用を分かりやすく解説します。

- 土壌汚染のリスクを確認

- 土地売却で知っておきたい、土壌汚染の知識についてまとめました。

- 法令や条例

- 都市計画、用途地域、建ぺい率・容積率、高さ制限、斜線規制、開発許可、土壌汚染対策法指定地区、埋蔵文化財包蔵地区、防火地域など。

建築基準法はもちろんですが、自治体の条例も含めて調べておきます。

埋蔵文化財包蔵地は売れにくいと思われがちですが、簡単に売れるケースもあり条件次第です。埋蔵文化財包蔵地の土地売却で知っておきたい知識、そして高く売る方法と早く売る方法を解説します。

(5)税金と節税方法

家を売って利益が出ると税金を納めることになりますが、売買前にできる節税は済ませておくのがポイント。

例えば、家を売却して利益が出ても、3,000万円は特例で控除されます。

この3,000万円の控除は、共有名義の不動産であればそれぞれの名義人ごとに3,000万円の控除が可能。

そのため、あらかじめ共有名義にしておくというのも節税方法の一つです。

税金について詳しくはこちらの記事で解説しています。

家を売った時の税金について、知っておくべき知識をまとめました。家を売るのが初めての人でも、税金についてよく分からなくても、この記事を読めば安心!! 家が値下がりして損した場合は税金が戻ってきます!

家博士

家博士 例えば、2人で共有している不動産なら、3,000万円×2人で合わせて最大6,000万円相当の控除が可能なんだ。

できることがあれば、事前に済ませておこう!

(6)補助金や減税について

補助金や減税も調べるとう良いでしょう。

リフォームや耐震診断、耐震補強、解体など国や自治体の補助金が使えることもよくあります。

ハウス

ハウス 補助金はどうすれば調べられるの?

家博士

家博士 補助金は国からのものと、自治体独自のものがある。

自治体独自のものは、各市町村のホームページなどで確認しよう

3. 購入希望者と交渉

売却活動によって購入希望者が現れた場合は、売買契約に向けて交渉を行います。

交渉と聞くと価格交渉をイメージするかもしれませんが、それだけではありません。

家の不具合などについても、きちんと説明しておく必要があります。

家博士

家博士 不具合は言いたくないかもしれないけれど、全ての情報を事前に説明しよう。

後で不具合が見つかった時の方が、何かと大変だからね

このほか、固定資産税の精算なども話し合っておきましょう。

不動産売却で戻ってくるお金があります。しかし受け取るための手続きが必要だったり、少しの知識で金額が変わることも。家を売る前に知っておきましょう。

売却価格と引き渡し時期が固まれば、いよいよ売買契約へと進みます。

4. 売買契約書と重要事項説明を作成

契約を結ぶ前までに、売買契約書と重要事項説明書を作成します。

(参考)標準書式

(参考)不動産適正取引推進機構・不動産売買の手引き

契約書には売却価格や手付金等の価格や受領日を明記。

引き渡し日や固定資産税などの精算金についても記載しておきましょう。

トラブル防止のための重要事項説明書も、記載漏れがないように注意して作成します。

また、売主に渡す契約書や領収書には収入印紙も必要。

忘れずに準備しておきましょう。

設備についても、残すものと撤去するものを整理し、故障の有無も付帯設備表にまとめます。

設備について詳しくはこちらで解説しています。

家の売却で設備をどこまで残すか? 残すもの・残さないもの・微妙なものに分けてリストにしました。さらに引き渡し後のトラブルを防ぐ裏技、お得に処分する裏技も紹介します。

5. 売買契約の締結

契約に必要な書類の準備が済んだら売買契約を結びます。

この時に受け取るのは手付金だけ。

手付金の相場は売買価格の10%程度ですが、特に決まりはありません。

双方で話し合って決めておきましょう。

なお、手付金は「契約の証」として、買主が売主に預けておくもの。

手付金を受け取った後に買主の都合で契約が解除された場合、買主は手付金を放棄することになります。

逆に、あなた(売主)の都合で契約解除となったときは、手付金を倍返ししなければなりません。

手付金を受取ったら領収書を発行し買主に渡しますが、この領収書にも印紙が必要です。

不動産の売買契約で分かりにくい「手付金」。ここでは手付金の意味や手付解除、相手の契約不履行による契約解除(違約解除)についてまとめました。

また、買主がローンを利用する場合に確認しておきたいのが、ローンの事前審査結果について。

事前審査がOKなら、まずは安心と言えるでしょう。

ハウス

ハウス どうして事前審査の結果を確認しておいた方が良いの?

家博士

家博士 ローン特約という特約が付くからだよ

ローン特約とは「ローンの審査が通らなかった場合、売買契約を白紙撤回できる」というもの。

契約解除ではないため、手付金なども返さなければなりません。

せっかくスムーズに進んだのに白紙になってしまっては、これまでの労力も水の泡。

該当する場合は忘れずに確認しておきましょう。

6. 引渡しと精算

契約が無事に終われば、残るは引渡しと精算です。

ローンが残っている場合は精算金などを利用して一括返済し、抵当権抹消の手続きを行います。

所有権移転登記も済めば、無事に引渡し完了!

領収書を発行し、買主に渡しましょう。

もちろん、この領収書にも印紙が必要なので、忘れずに準備しておきましょう。

なお、売却後に発覚した不具合(隠れた瑕疵)については、引渡しから一定期間(期間については契約書にも明記)は売主が責任を負うことになります。

引渡しが終わったからと言って、もう無関係というわけではありません。

不動産会社に仲介を依頼すれば代わりに責任を負ってくれるところもありますが、個人売買では自分で対応するしかありません。

訴訟などのトラブルに発展するのを防ぐために、引き渡し後のフォローも忘れないようにしましょう。

まとめ

個人間売買は、仲介手数料を節約できますが、次の4つのデメリットも。

できれば不動産会社を間にいれた方が、リスクは低くなります。

買主がすでに決まっているなら、仲介手数料の値引きを前提で不動産会社に依頼しても良いでしょう。

個人間売買をする場合は、後でトラブルにならないように、次の手順で進めて下さい。

あなたの家の売買が成功することを心よりお祈りしております!

一括査定サイトの定番3社

一括査定サイトは主要なものだけでも10社以上ありますが、定番はほぼ決まっています。 一括査定サイトの定番となっている3社はこちら。 この3社以外についてはこちらにまとめています。

-

おすすめ1位

すまいValue - 査定実績:

- 101万件(2016年開始)

- 不動産会社数:

- 大手6社(全国835店舗)

実績 5.0 不動産会社 4.5 運営会社 5.0 大手6社が共同で運営する一括査定サイト。6社といっても全国835店舗あるため、ほぼ全ての地域をカバーしています。売却実績も豊富で、特に首都圏では家を売却した3人に2人がこの6社を利用しているほど。首都圏以外でもほとんどの都市で、三井・住友・東急の3社が実績トップを独占しています。

2025年現在、大手6社は他の一括査定サイトからほぼ撤退したため、これら大手に査定を依頼できる唯一の一括査定サイトとして定番になっています。

簡易査定を選べば郵送やメールで概算価格の査定が可能。

さらに詳しくはこちら⇒すまいValueの詳細 -

おすすめ2位

SRE不動産(旧ソニー不動産)- 査定実績:

- (2014年開始)

- 不動産会社数:

- 売主側1社(買主側多数)

- 運営会社:

- SREホールディングス(東証PRM)

実績 4.0 不動産会社 4.0 運営会社 5.0 すまいValueと合わせて利用したいのが、SRE不動産(旧ソニー不動産)。ただし利用できるエリアは首都圏と関西圏のみ。

あのソニーが始めた不動産会社で、大手で唯一のエージェント制を採用。他の不動産会社が積極的に買主を探してくれるため、高値でスムーズに売れやすいメリットがあります。またAI査定に定評があり、千社以上に技術を提供するほど。まずメールで概算価格だけ査定できます。

さらに詳しくはこちら⇒SRE不動産の詳細管理人のコメント

エージェント制は売主だけ担当し、買主は他の不動産会社が探すため、複数に売却を依頼するのに近い効果が期待できます。ただし一括査定でなく1社だけの査定なので、すまいValueとセットで利用がオススメ。

-

おすすめ3位

HOME4U - 査定実績:

- 累計65万件(2001年開始)

- 不動産会社数:

- 2,500社

- 運営会社:

- NTTデータ・スマートソーシング

実績 5.0 不動産会社 4.0 運営会社 4.0 日本初の不動産一括査定サイト。2001年のサービス開始から累計で査定実績55万件と実績は十分です。運営はNTTデータ(東証プライム上場)のグループ会社なので安心。

不動産会社は大小バランスよく登録されており、幅広く査定を依頼できます。机上査定を選ぶと郵送やメールで査定可能。

さらに詳しくはこちら⇒HOME4Uの詳細管理人のコメント

HOME4Uでは査定依頼の記入欄が多く、自然と査定精度が高くなる仕組み。

ちなみに記入した内容は、後で不動産会社と話すときに修正できます。

あまり悩まずとりあえず現時点の希望を書いておけば問題ありません。

不動産会社はかなり絞られて紹介されるので、なるべく多くに査定を依頼すると良いでしょう。

【公式サイト】すまいValue

【公式サイト】SRE不動産

【公式サイト】HOME4U

各エリアで最適な組み合わせ

あなたのエリアで最適な一括査定サイトの組み合わせはこちら。