「埋蔵文化財包蔵地は売れるの?」

埋蔵文化財包蔵地の土地売却でお悩みですね。

大丈夫、安心して下さい!

確かに埋蔵文化財包蔵地は売れにくい場合もありますが、簡単に売れるケースもあり、条件次第で違います。

この記事では、埋蔵文化財包蔵地の土地売却で知っておきたい知識、そして高く売る方法と早く売る方法を解説します。

あなたの土地の悩みが解決し、土地売却が成功するために、この記事がお役に立てば幸いです。

都市部なら、大手トップ3社(三井のリハウス・住友不動産ステップ・東急リバブル)に無料査定を依頼して、話を聴き比べるのが定番。一括査定サイト「すまいValue

地方では大手3社の営業エリア外になるため、NTTグループの一括査定サイトHOME4U

信頼できる不動産会社が見つかれば、後は相談しながら安心して売却を進められます。

この記事のもくじ

埋蔵文化財包蔵地とは

文化財が埋もれている土地

埋蔵文化財包蔵地とは、文化財が埋もれている土地のこと。

文化財は、遺跡ともいわれますが、具体的には次のようなものです。

- 貝塚

- 古墳

- 土器や石器

- 歴史上で重要な建物の跡

埋蔵文化財の時代範囲

埋蔵文化財の時代範囲は、文化庁の通知で次になっています。

- おおむね中世(1600年頃)までの遺跡

→原則として全て - 近世(1600年頃〜江戸末期1860年頃)の遺跡

→地域において必要なもの - 近現代(明治以降)の遺跡

→地域において特に重要なもの

ただし上記は基本的なルールで、個別の判断は都道府県の教育委員会がします。

周知の埋蔵文化財包蔵地として保護されている

すでに埋蔵文化財の存在が知られている土地は『周知の埋蔵文化財包蔵地』として、保護されています。

その数は全国に約46万箇所。

この埋蔵文化財を調査するために、毎年9千件程度の発掘調査が行われています。

【参考】文化庁・埋蔵文化財

ハウス

ハウス 全国に46万箇所もあるんだね!

自分の土地が周知の埋蔵文化財包蔵地か、どうやって調べるの?

家博士

家博士 自治体の遺跡地図で分かるよ。

周知の文化財包蔵地か調べる方法

自治体の文化財保護課による遺跡地図

あなたの土地が周知の文化財包蔵地かどうかは、自治体の文化財保護課に問い合わせると分かります。

自治体の文化財保護課は、周知の文化財包蔵地を遺跡地図(遺跡台帳)でまとめています。

遺跡地図がネットで公開されている自治体も

自治体によっては遺跡地図がネットで公開されています。

ハウス

ハウス じゃあ早速調べてみよう!

家博士

家博士 でも最終的な判断は教育委員会だから、地図を確認するだけじゃダメなんだ。

最終的な判断は都道府県の教育委員会

土地が調査の対象になるかなど、最終的な判断は都道府県の教育委員会が個別に行います。

なぜなら埋蔵文化財の基本ルールはありますが、地域によってルールが違い、遺跡の重要度などの条件次第で判断が変わるため。

例えば、周知の埋蔵文化財包蔵地でなくても、隣接しているだけで調査の対象になる場合もあります。

逆に周辺の調査結果があれば、周知の埋蔵文化財包蔵地でも調査が無いことも。

また既存の建物がある場合に、そのまま調査するか、解体後に調査するかなど、細かい判断は全て教育委員会次第です。

ハウス

ハウス 遺跡地図でエリア外でも安心できないのか。

家博士

家博士 結局、個別に役所に聞きに行くのが確実なんだ。

不動産会社に売却を相談したら、役所で調べてくれるよ。

次に埋蔵文化財包蔵地のリスクを知っておこう。

埋蔵文化財包蔵地の4つのリスク

埋蔵文化財包蔵地には、4つのリスクがあります。

それぞれ解説します。

リスク1. 工事が遅れる

埋蔵文化財があると、建物の建築工事が遅れるリスクがあります。

なぜなら埋蔵文化財包蔵地では、現地調査や試掘が行われる恐れがあるため。

ほとんどの場合は、工事前に数日〜1週間程度かけて調査するだけです。

しかし調査で何かが発見されると、本格的な発掘調査が行われ、工事が遅れる恐れも。

本格的な調査の期間はおおよそ2ヶ月程度ですが、遺跡の重要性によっては1年以上かかることもあります。

リスク2. 建物が制限される

遺跡の状態によっては、建物の形状や構造が制限される恐れがあります。

例えば、基礎の形状が変更になり、3階建ての建物が建てられなくなることも。

また地盤改良ができず、2階建てが平屋になる恐れもあります。

建物の構造が変わるケースは多くありませんが、変更になると影響が大きいため、総合的には大きなリスクといえるでしょう。

リスク3. 調査費用の負担

埋蔵文化財包蔵地の調査費用は、原則として土地の所有者が負担します。

個人住宅は補助される

ただし居住目的の個人住宅は、調査費用が補助されるので、土地所有者の負担はほぼありません。

実際に、令和3年度(2021年度)の統計でも負担率は4%程度です。

総額7億6,048万円(794件、平均約96万円)。

内、土地所有者の負担は総額2,988万円(件数不明)とわずか4%。

【参考】文化庁・埋蔵文化財統計資料

投資や事業は負担リスクあり

しかし投資や事業の目的で建物を建てる場合、調査費用の負担リスクがあります。

令和3年度(2021年度)の土地所有者の負担は次の通り。

- ●中小企業

- 本発掘調査 646件(27億3,547万円)

一件当たり 平均423万円

内、土地所有者の負担 90% - ●個人事業

- 本発掘調査 218件(8億4,247万円)

一件当たり 平均386万円

内、土地所有者の負担 95%

【参考】文化庁・埋蔵文化財統計資料

ハウス

ハウス お宝発見! って感じでメリットがありそうな気もするけど・・・

家博士

家博士 残念ながら、お宝がみつかっても所有権は地方自治体なんだ。

報償金がもらえることはあるけどね。

所有権は地方自治体

調査によって出土した文化財は、警察に届出て、原則として都道府県の所有になります。

【参考】文化財保護法第100条

発見者には、文化財の価値と同等の報償金が支払われる場合もありますが条件次第。

まれに文化財所有者の子孫が生きていれば、子孫のものになることもあります。

リスク4. ローン審査に通らない

ここまでの3つのリスクが原因で、埋蔵文化財包蔵地では買主が住宅ローン審査に通らないリスクがあります。

買主がローン審査に通らないと、土地は売却できません。

現金で購入する買主は多くないため、売却は難しくなります。

ハウス

ハウス じゃあ、埋蔵文化財包蔵地を知らなかったことにするか…

家博士

家博士 こらこら。

買主にはキチンと説明する義務があるよ。

買主へ説明する義務がある

埋蔵文化財包蔵地は、売却前に買主へ説明しなくてはいけません。

買主への説明は、口頭だけでなく、売買契約時の重要事項説明に記載します。

不動産会社にも説明義務がある

もし売主が知らなかったり黙っていても、不動産会社が役所調査で気付くでしょう。

なぜなら不動産会社には『説明義務』があり、売却後に埋蔵文化財包蔵地だと判明したら、不動産会社に賠償金が請求されるため。

さらに売主がわざと黙っていた場合は、売主の説明義務違反で、売主も賠償金を請求されてしまいます。

重要事項説明に書けば、買主へ説明した証拠になり、トラブルを回避できます。

ハウス

ハウス 4つのリスクがあるし、買主にも説明しないとダメなんだね。

そうなると埋蔵文化財包蔵地は売れないの?

家博士

家博士 大丈夫、売れるよ。

埋蔵文化財包蔵地でもリスクは様々で、発掘調査になるのは1割以下だからね。

埋蔵文化財包蔵地でもリスクは様々

発掘調査は1割以下

埋蔵文化財包蔵地といっても、発掘調査になるのは1割以下です。

例えば、令和3年度(2021年度)の個人住宅建築に伴う調査件数はこちら。

- 工事の届出件数: 2万9,544件

↓ - 発掘調査件数: 2,185件(7.4%)

↓ - 本発掘調査: 794件実施(2.7%)

家博士

家博士 発掘調査は1割以下、本格的は調査は2.7%と少ない。

近隣の事例があれば参考になるから、不動産会社に聞くと教えてもらえるよ。

調査を回避できるケースも多い

周知の埋蔵文化財包蔵地でも、発掘調査を回避できるケースは多くあります。

例えば、埋蔵文化財が地中深くにあり、建物基礎の埋め込みがそれより浅い場合。

この様に工事によって遺跡を破壊する恐れがないと、調査を回避できる場合もあります。

そもそも建築物は、発掘調査の対象になりにくいのです。

住宅などの建築物は基本的に対象外

文化庁の通知では、住宅などの建築物は基本的に対象外。

この通知によると、道路、ダム・河川、恒久的な盛土・埋立に比べると建築物は簡易なので、発掘調査の対象にならないとされています。

建築物については,規模・構造・耐用年数等において上記の工作物に比べ比較的簡易なものが多いため,原則として発掘調査の対象とはしないこと。ただし,その規模・構造・耐用年数・将来の利用計画等の観点で,都道府県教育委員会の定める適用基準により,発掘調査の対象とするか否かを定めることができる。

ただし、地盤調査や試掘の結果、担当者の判断によるため、調査の有無はあくまで教育委員会との協議結果次第。

近隣の事例があれば、参考になります。

基本は工事の60日前に届出

周知の埋蔵文化財包蔵地では、工事規模に関係なく工事着手の60日前までに都道府県・政令指定都市等の教育委員会へ届出ます。

住宅を建てる場合は、設計者が事前に役所と協議して、建築計画と遺跡の両方に最適な方法を探してくれます。

【参考】文化財保護法93・94条

自治体によっては、近接でも届け出が必要

自治体によっては、周知の埋蔵文化財包蔵地でなくても、近接の土地は全て工事の届出が必要です。

近接の土地であっても、教育委員会が必要と判断すれば、試掘や工事立会の対象になる恐れも。

個別の判断は、全て都道府県の教育委員会が行います。

教育委員会からの指示は5種類

届出を受けて、都道府県の教育委員会から次の5種類の何れかの指示があります。

リスクの高い順番で、指示1→指示5となります。

指示1. 発掘調査 ←これが一番厳しい

工事前に、発掘調査を指導されます。

発掘調査になる場合は、次のようなケースです。

- 工事で埋蔵文化財が掘削される場合

- 恒久的な建築物や道路等を設置する場合

指示2. 確認調査(予備調査)

発掘調査の前に、遺跡の規模や予算を確認するために行う調査。

このあと発掘調査になるので、指示1とほぼ同じ扱いです。

指示3. 試掘調査

部分的に掘削して、確認する工事を指導されます。

試掘調査は、結果次第で発掘調査になる恐れがあるので、リスクは高くなります。

試掘調査になるのは、次のようなケースです。

- 地表面の観察等からでは埋蔵文化財の有無が分からない

指示4. 立会調査

役所が工事に立ち会う条件で、工事できます。

立会調査になるのは、次のようなケースです。

- 掘削の深さが遺跡に達しない計画の場合

- 過去の調査から遺跡が少ない地域の場合

- 小規模工事の場合(ガス・水道・電気等の緊急性がある小規模な工事)

指示5. 慎重工事

慎重に工事をする条件で、工事できます。

工事にはほとんど影響ありません。

慎重工事になるのは、次のようなケースです。

- すでに事前調査を実施した場合

- すでに掘削されている地域の場合

ハウス

ハウス 慎重工事だったら、ほとんど影響ないんだね。

工事中に出土したら報告義務あり

周知の埋蔵文化財包蔵地でない土地でも、もし工事中に埋蔵文化財が出土したら、速やかに教育委員会へ報告する義務があります。(文化財保護法96条・97条)

また出土した出土品は、発見者が警察へ提出しなくてはいけません。(同法100条)

文化財らしいと認められる場合、教育委員会が文化財であるかどうかの鑑査を行います。

ハウス

ハウス 発掘調査がなくても、遺跡が出土したら工事が止まるのか。

調査が無くても、リスクは残るんだね。

じゃあ、埋蔵文化財包蔵地を売るにはどうすれば良いの?

家博士

家博士 なるべく高く売るなら、優秀な不動産会社を選ぶことだね。

埋蔵文化財包蔵地を売る方法

埋蔵文化財包蔵地を売る方法として、「高く売る方法」と「早く売る方法」があります。

「高く」売る方法

優秀な不動産会社に依頼する

埋蔵文化財包蔵地を高く売る方法は、優秀で信頼できる不動産会社に売却を依頼すること。

なぜなら優秀な不動産会社は、埋蔵文化財包蔵地を高く売るノウハウを持っているため。

ハウス

ハウス 高く売るノウハウってあるの?

家博士

家博士 リスクを細部まで明らかにして、買主の不安を和らげることだね。

売る前にリスクを細部まで明らかにすると高く売れる

売り出す前に、埋蔵文化財包蔵地としてのリスクを細部まで調査して明らかにすると、買主も不安が軽減されるので高く売れやすくなります。

しかし埋蔵文化財包蔵地のルールは地域によって違い、教育委員会の判断が全て。

そのため、エリアで売買実績が豊富な不動産会社ほど、事例や過去の経緯に精通しており、調査能力が高くなります。

優秀で信頼できる不動産会社を探す方法

優秀で信頼できる不動産会社を選ぶ方法はこちら

- エリアで売買実績が豊富な不動産会社に絞る

- 上記の3〜6社に無料査定を依頼して、査定価格と話を聴き比べる

ハウス

ハウス 売却実績が豊富な不動産会社はどこ?

家博士

家博士 都市部なら大手3社が強いね。

実績は大手3社が強い

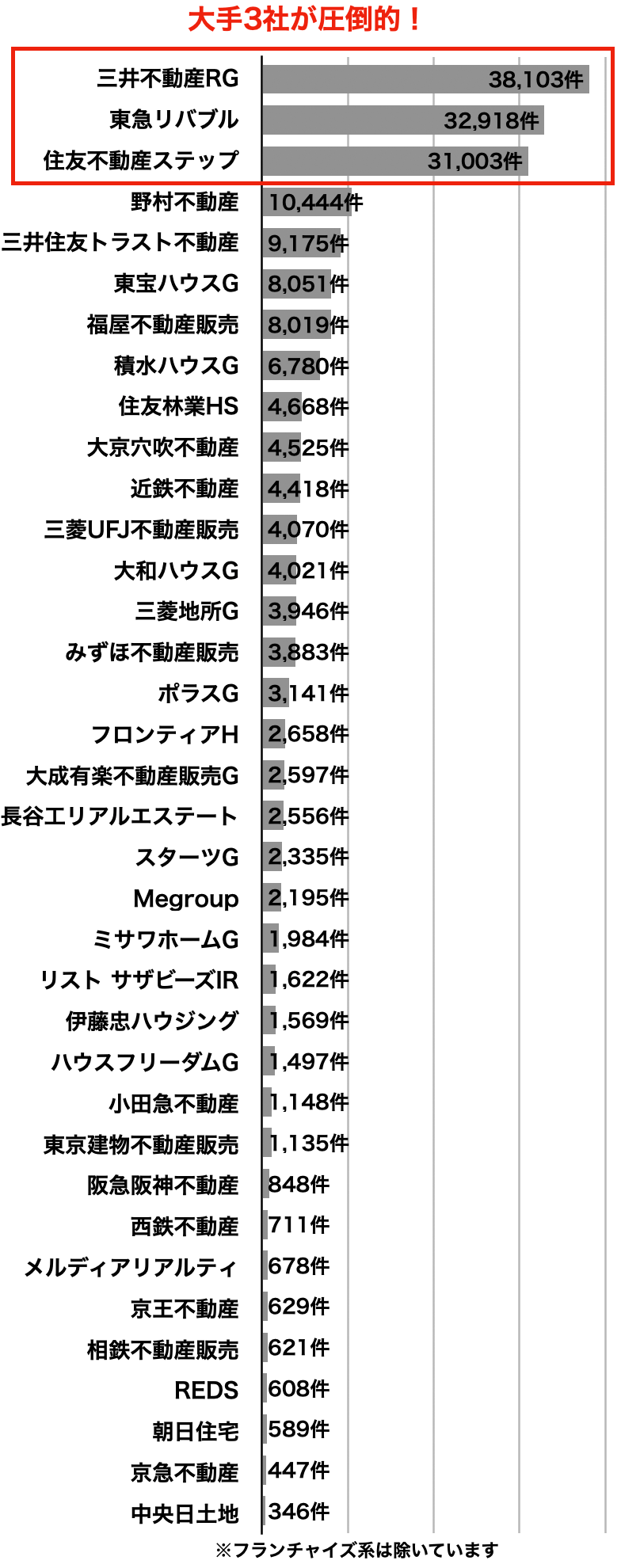

売買仲介件数ランキング上位36社

(2025年3月)

不動産売却の実績は、大手3社に偏っています

三井のリハウス・東急リバブル・住友不動産ステップの3社は、仲介件数が3万件を超えており、大手の中でも圧倒的。

都市部で査定を依頼するなら、これら大手3社を中心に考えると良いでしょう。

ハウス

ハウス 大手3社は別格だね。

家博士

家博士 3社もそれぞれ特徴があるから、解説しよう。

【大手1】三井のリハウス

39年連続で売買仲介件数1位

(首都圏166、関西圏45、中部圏25、札幌9、東北6、中国9、九州9)

三井のリハウスは、39年連続で売買仲介件数1位と業界を代表する不動産会社。

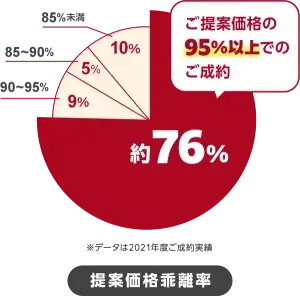

独自の査定システムは精度が高く、売主の約76%がほぼ提案価格(提案の95%以上)で成約しています。

多くの購入希望者を抱えるため早く売れることも強みで、売主の65%が2ヶ月以内に成約するほど。

また担当者のレベルが高いことにも定評があり、顧客満足度は96%と高評価です。

家博士

家博士 業界を代表する会社だから、初めての売却ならまず話を聞いてみると良いよ。

他と比較する基準にもなるからね。

⇒三井のリハウス

三井のリハウスは39年連続で売買仲介件数1位と、業界を代表する大手不動産会社。ただし3つの注意点があります。あなたが家の売却を任せて大丈夫か、注意点と評判を分かりやすく解説します。

【大手2】東急リバブル

東急沿線や大型案件に強み

- 店舗数 226店舗

(首都圏145、関西圏45、名古屋12、札幌10、仙台6、福岡8)

東急リバブルは東急電鉄系の不動産会社ですが、全国に店舗を持つのが特徴。

東急電鉄沿線はもちろん、法人営業や投資物件にも強みを持っています。

東急リバブルは不動産の売買実績でトップ3の1社。しかし注意点もあります。東急リバブルを利用する前に知るべき注意点・メリット、そして実際に利用した人の評判をまとめました。

【大手3】住友不動産ステップ

熱心な営業スタイルに定評

- 店舗数 199店舗

(首都圏110、関西圏55、中部東海10、北海道8、東北3、中国7、九州6)

住友不動産ステップ(すみふの仲介ステップ)は、営業マンの熱心な営業スタイルに定評があります。

現在の購入希望者の登録数も公開しており、常に2万人を超える希望者が登録。

自社ホームページの月間来訪者数は300万件以上、登録物件数は2万8千件以上と十分なスケールメリットもあります。

家博士

家博士 クールな営業より人情深く熱心な営業が好みなら、他より出会える可能性が高いかも。

住友不動産ステップ「すみふの仲介 ステップ」は、売買仲介件数が業界2位の大手。家の売却ならぜひ候補に入れたい1社ですが、注意点もあります。住友不動産ステップのメリットと注意点を分かりやすく解説、そして利用者の評判を紹介します。

大手にまとめて査定を依頼するなら「すまいValue」

大手3社にまとめて無料査定を依頼するなら、一括査定サイトの「すまいValue」が便利。

すまいValueは、大手上位6社(三井のリハウス・東急リバブル・住友不動産ステップ・野村の仲介+・小田急不動産・三菱地所の住まいリレー)が共同運営する一括査定サイトです。

ハウス

ハウス とりあえず大手3社に査定を依頼すれば良いの?

家博士

家博士 売却予定なら個人の相性もあるから、大手3社以外と比較した方が良い。

首都圏・関西圏ならエージェント制のSRE不動産(旧ソニー不動産)、それ以外なら地域で実績No.1の会社にも査定を依頼しよう。

SRE不動産(旧ソニー不動産)

売主だけを担当するエージェント制

大手と比較するならSRE不動産(旧ソニー不動産)が良いでしょう。

なぜならSRE不動産は、大手で問題になりがちな両手仲介が無いため。

(※両手仲介とは売主と買主を同じ不動産会社が担当すること。大手は顧客を多く抱えるため、自然と両手仲介が多くなる。)

SRE不動産は、業界初のエージェント制で売主だけを担当。

買主は無数にある他の不動産会社が積極的に探します。

結果として、大手にも劣らない販売力で、早く高く売れやすいことが最大のメリット。

ただし営業エリアは首都圏・関西圏限定です。

家博士

家博士 SRE不動産は業界でも両手仲介無しで知られているから、他社が競って営業してくれる。

大手と話を聴き比べて、自分に合ってる方を選ぶと良いよ。

SRE不動産(旧ソニー不動産)の口コミや評判、裏事情などから、あなたがソニー不動産を利用すべきなのか徹底評価しました。

その他エリアは地域No.1を探す

大手やSRE不動産の営業エリア外なら、地域で実績No.1の不動産会社を中心に選びましょう。

実績No.1の不動産会社は、実績をアピールしているのですぐに分かります。

不動産会社の心当たりがなければ、一括査定サイトをいくつか併用すると良いでしょう。

全国対応の主要な一括査定サイトとして次があります。

その他、主要な一括査定サイトはこちらでまとめています。

不動産一括査定サイト、主要16社を徹底比較し、ランキングでまとめました。

「早く」売る方法

業者買取

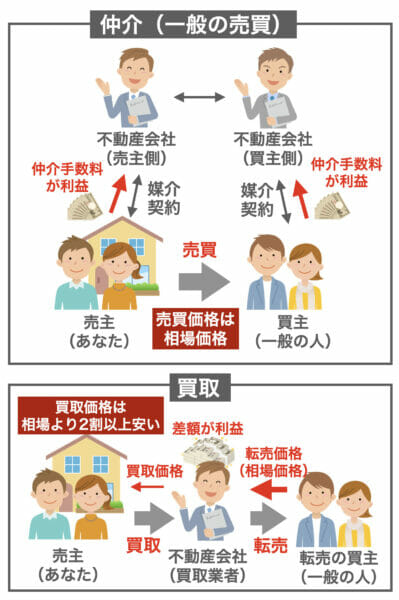

埋蔵文化財包蔵地を早く売るなら、不動産会社の買取が確実です。

買取とは、不動産会社が買取り一般の人へ転売する方法で、次のイメージです。

不動産の買取は最短1週間で売れますが価格は安くなりがち。しかし今なら高値で買取できるかもしれません。買取で高く売る4つのコツ、失敗しないための注意点を解説します。

最短1週間で手放せるが、2割以上安くなる

買取であれば、最短1週間から手放すことも可能。

ただしデメリットとして、相場より2割以上安くなってしまいます。

買取で高く売るためには、10社、20社となるべく多くの不動産会社へ査定を依頼すると良いでしょう。

不動産会社の心当たりが無ければ、一括査定サイトをいくつか併用しましょう。

主要な一括査定サイトは、こちらでまとめています。

不動産一括査定サイト、主要16社を徹底比較し、ランキングでまとめました。

値下げして売り出す方法もある

買取ほど安くなるのが嫌であれば、値下げして普通に売り出す方法もあります。

相場より1割ほど値下げすれば、問い合わせが増え、埋蔵文化財包蔵地でも購入する買主が見つかる可能性は高くなるもの。

どの程度早く売れるかは運次第になりますが、少しずつ値下げすれば1ヶ月〜3ヶ月で売れる可能性は十分あるでしょう。

この方法でも、売却を依頼する不動産会社選びがポイントになります。

エリアで売買実績が豊富な不動産会社3社〜6社程度に話を聞いて、優秀な不動産会社を選びましょう。

まとめ

埋蔵文化財包蔵地は売却できますが、条件次第で売れにくくなる恐れもあります。

具体的にあなたの土地がどうなのか知るには、役所に問い合わせるのが確実。

ただし売却を予定しているなら、不動産会社にお任せした方が安心です。

埋蔵文化財包蔵地を高く売るなら、優秀で信頼できる不動産会社を探しましょう。

また安くなっても良いので早く売りたいなら、業者買取か値下げして売ると良いでしょう。

都市部なら大手3社(三井のリハウス・住友不動産ステップ・東急リバブル)が実績豊富。

とりあえず1社だけ査定を依頼するなら、39年連続で実績1位の三井のリハウスが良いでしょう。

⇒三井のリハウス

大手にまとめて査定を依頼するなら、大手6社が共同運営するすまいValueが便利です。

大手と比較するなら、首都圏・関西圏は両手仲介のないSRE不動産(旧ソニー不動産)

首都圏・関西圏以外の都市部で大手と比較する場合や、大手の営業エリア外の地方では、一括査定サイトを利用すると良いでしょう。

全国対応の一括査定サイトとして定番はこちら。

その他、主要な一括査定サイトはこちらでまとめています。

不動産一括査定サイト、主要16社を徹底比較し、ランキングでまとめました。

あなたの不動産売却が成功することを、心よりお祈りしております!