「サ高住に住み替えるなら、今の家をどうしよう…。」

サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)への住み替えで、今の家をどうするかお悩みですね。

確かにサ高住なら、状態に合わせて必要なサポートが選べ、費用が抑えられます。

ただしサ高住への住み替えで悩ましいのは、空き家となってしまう今の家。

終活も考えて今の家をどうすべきか、あなたに最適な選択肢と知っておきたい住宅事情についてまとめました。

あなたの住み替えが満足できる結果になるために、この記事がお役に立てば幸いです。

この記事のもくじ

サ高住(サービス付高齢者向け住宅)とは

最近急増している新しい介護施設

サ高住(サービス付高齢者向け住宅)は、60歳以上の健康な人はもちろん、施設によって要介護者・要支援者も入居できる介護施設。

平成23年(2011年)10月から登録が始まった、比較的新しい介護施設ですが、2023年8月時点で28万戸と急増しています。

ここまで急速に増えた最大の理由は、行政の後押しで、運営に補助金や税制優遇があること。

また特養の整備が追いつかず、特養待機者が29万人と大量にいるため、サ高住が受け皿となっていることも理由です。

利用者にも人気

サ高住は利用者にも人気があります。

理由として、他の介護施設に比べて生活の自由度が高く、安否確認や生活相談といったサービスが必要な分だけ選んで受けられるため。

バリアフリー構造で、さらにケアの専門家による安否確認や生活相談も受けられます。

外部の介護サービスを受けることも可能で、外出や外泊、来客の制限がなく、一般的な賃貸住宅のように自由に住めます。

サ高住を探す方法

もしこれからサ高住を探すなら、国が運営するこちらのサイトが便利です。

サービス付き高齢者向け住宅情報提供サービス

サ高住以外の介護施設については、こちらで解説しています。

親が施設へ入居した後の家をどうするか、判断する手順と選択肢、知っておきたい住宅事情の変化について、分かりやすくまとめました。

サ高住のメリット・デメリット

サ高住のメリット

- 日中の外出や外泊、来客などの制限がない。

- 台所付きであれば自炊も可能

- 介護や支援、食事サービスなどを選んで受けられる

- 60歳以上であれば、要介護認定でなくても入居可能

- 完全個室でプライバシーが守られる

- 夫婦や友人同士で入居も可能

- 台所や浴室の有無が選べる

- バリアフリーで暮らしやすい

- 戸数が多く、選択肢が豊富

- 有料老人ホームに比べると初期費用が安い

サ高住のデメリット

- 要介護度が高くなると退去を求められる恐れがある。

- 配置義務がなく、看護師が常駐しないところが多い。

- 夜間の見守り体制などは弱い。

- 入居者同士の交流は少ない。

- 運営事業者によってサービスの種類や質が違うため分かりにくい。

- 介護・医療サービスが増えると総額が高額になる。

- 一般的な賃貸よりは家賃が高く、立地によってはかなり高額になる

安心して老後を過ごしたいという人には魅力的なサ高住ですが、ネックとなるのが費用です。

サ高住の利用に必要な費用

サ高住の利用には、初期費用と入居後の費用の2種類が必要です。

初期費用

初期費用は、数十万〜数百万円かかる場合もあります。

- 敷金や礼金(施設によっては不要なところもある)

- 月々の利用料金が支払えなくなった場合に備える保証金

- 家賃前払い分

入居後の費用

入居後の費用は月額10〜30万円です。

- 家賃

- 光熱費や管理費

- 食事や生活支援のサービス料

- 介護保険料(介護サービスを受ける場合)

安心感があるのは確かですが、普通の賃貸に比べると費用がかかります。

サ高住に住むなら資金計画が大切

サ高住へ住み替えるなら、しっかりとした資金計画が大切です。

なぜなら思っている以上に長生きする事が多く、長生きするほど費用負担が大きくなるため。

例えば65歳の平均余命は、男性19.85年、女性24.73年もあります。

半数以上の人は、20年以上長生きするのです。

【参考】厚生労働省・令和3年簡易生命表

ハウス

ハウス 20年分の料金は、結構高額だね。

家博士

家博士 そしてもう一つ頭に入れておきたいのが、ケアが必要になる期間。

何らかの介護サービスが必要になる平均期間は、男性が約9年、女性が約12年もあります。

日常生活に制限のない期間『健康寿命』は、男性で72.68歳、女性で75.38歳まで。

それ以降は何らかの介護サービスが必要になると考えた方がよいでしょう。

家博士

家博士 介護保険でどこまでカバーできるか分からない。

介護サービスを利用すれば、その分利用料が増えるかもしれないよ。

20年間で3,000万円以上に

厚生労働省の調査によると、サ高住の平均月額利用料総額(家賃・光熱費・食費等を含めたもの)は、およそ14万円。

【参考】厚生労働省・高齢者向け住まい及び住まい事業者の運営実態に関する調査研究報告書

20年間利用すれば、総額は3,000万円以上になります。

安心して暮らし続けるためには、資金計画が大切です。

専業主婦は夫に先立たれると厳しい

年金で注意したいのは専業主婦の女性で、夫に先立たれるケース。

夫が亡くなり、夫の厚生年金が遺族年金に変わると、支給額が大幅に減額されるため、注意が必要です。

(参考)日本年金機構・遺族厚生年金(受給要件・支給開始・計算方法)

資金計画の大きなポイントが、これまで住んでいた家をどうするか。

売却、他人に貸す、もしくはそのまま空き家にしておくといった選択肢が考えられます。

家をどうするか判断するために知っておきたい事実

今の家をどうするか決めるために、まず今の住宅事情を理解しておきましょう。

なぜなら住宅や土地の価格は、今後の人口減少や高齢化で大きく変わりつつあるから。

最新の傾向から、住宅相場の今後を解説します。

家博士

家博士 まず人口が急減し高齢化が進んでいるのに、新築は建てられている現状を知っておこう。

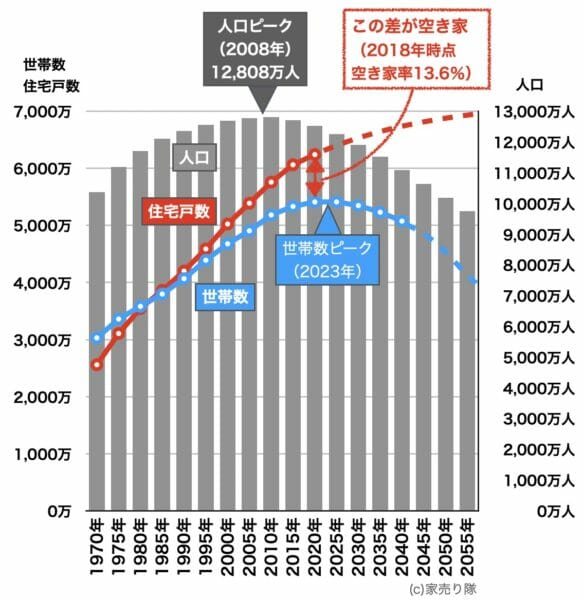

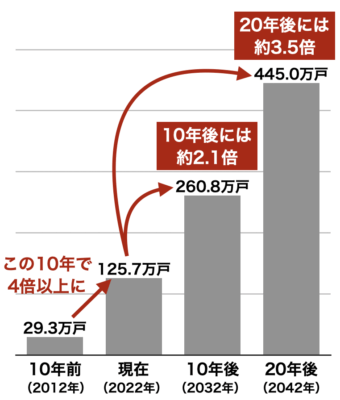

これから空き家が急増する

これからの日本は、空き家が急増します。

なぜなら人口は急減し高齢化が進む一方で、新築住宅は毎年80万戸以上のペースで建てられているため。

急激な人口減でも増え続ける新築住宅

日本の人口と世帯数、そして住宅戸数の変化がこちら。

日本人の人口・世帯数と住宅戸数

ハウス

ハウス 人口は減り続けてるのに、家は増え続けてるんだ!

家博士

家博士 日本は他の先進国と違って、新築住宅の制限が無いからね。

日本では、他の先進国と違い新築住宅の建築が規制されていないため、家が余っているのに毎年80万戸以上も新築住宅が建てられています。

新築住宅を規制すると景気が悪くなるため、今後も政治的な判断から規制される見込みはありません。

日本の住宅価格は2010年→2040年の30年で平均46%下がる(価格は半額)と予想する海外の研究もあります。

ハウス

ハウス えー! 空き家が増えて、価格が半値になるの?

家博士

家博士 すでに持ち家の27%が空き家予備軍だからね。

持ち家の27%が空き家予備軍

2025年には団塊の世代が75歳以上になり、多くの人が施設へ入居します。

そうなると空き家は一気に増加。

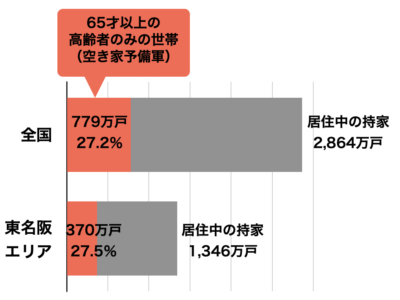

すでに2018年時点で、全国の居住中の持ち家2,864万戸に対し、779万戸(27%)が65歳以上の高齢者のみの世帯。

実に27%もの住宅が「空き家予備軍」となっているのです。

地方だけでなく、東名阪(東京・名古屋・大阪圏)エリアでも空き家予備軍は370万戸(27%)。

実際にこれだけ空き家が増えると、家を売ろうにも供給過多で売れないことが予想されます。

空き家予備軍の割合(2018年時点)

ハウス

ハウス 空き家予備軍だけでそんなにあるのか。

でも田舎の家はともかく、都会は大丈夫だよね。

家博士

家博士 都会でも立地が大切だね。

特に最寄り駅からの距離で、地価の動きが全然違うよ。

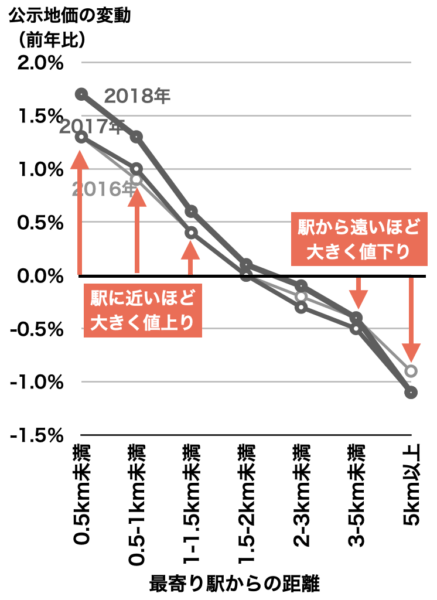

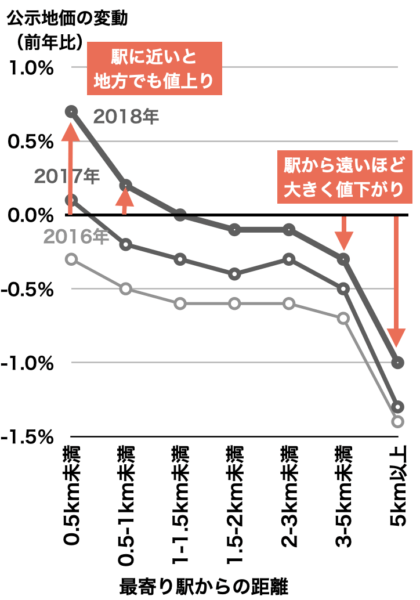

立地の分岐点は最寄り駅から徒歩7分

最寄り駅からの距離が遠いエリアでは、地価が下がり続け、マンションも戸建ても大きく価格が下がっています。

価格が下るだけでなく、一部のエリアではいくら下げても売れないケースも。

地価の動きは、具体的に最寄り駅から徒歩7分以内、距離にすると560m以内かどうかによって、大きな差が出ているのです。

国土交通省が毎年発表している公示地価でも、その傾向が明確です。

最寄り駅距離別の公示地価変動率

(3大都市圏・2018年)

最寄り駅距離別の公示地価変動率

(地方圏・2018年)

公示地価は、国土交通省が毎年全国に定めた標準地約3万地点を対象に、1月1日時点の1平方メートル当たりの価格を3月頃に発表するもの。

都道府県の発表する基準地価と合わせて、土地取引の指標になります。

公示地価は、国土交通省の土地総合情報システム 地価公示・都道府県地価調査にアクセスすると調べられます。

⇒国土交通省地価公示・都道府県地価調査

土地の価格の調べ方について詳しくはこちら

⇒土地の価格の調べ方と、価格を比較する場合の修正点とは

このように最寄り駅から遠いエリアは地価が下落し続け、どんどん売れなくなっています。

この傾向は、都市も地方も同じで、背景には急速な人口減少と高齢化があります。

徒歩7分以内は「貸す」という選択肢もあり

今住んでいる家が最寄り駅から徒歩7分以内に立地しているなら、他人に貸すという選択肢もありでしょう。

賃貸の場合は立地が特に重視されるため、入居者も比較的見つかりやすいというメリットがあります。

また、築年数が経過し建物自体の資産価値がほぼゼロになっていても、土地の資産価値は残ります。

将来的に家を相続したいと考えている場合は、定期借家として賃貸に出す方法も。

通常の賃貸契約と比べると家賃は安くなりがちですが、契約期間に定めがあるため、相続に関する心配も不要になります。

徒歩7分超は下落前に早く売る

最寄り駅から徒歩7分を超えるエリアなら、下落前に売ることも検討した方が良いでしょう。

すでに地価が下落している場所も多く、今後はさらに価格が下がる可能性があります。

また地価の下落には、さらに不安な要因が。

例えば3大都市圏(首都圏・関西圏・中部圏)は、2022年以降に生産緑地が一部解除されるため、郊外の住宅価格下落が加速する恐れがあります。

2022年以降に生産緑地が宅地化され、都市部の住宅価格が値下がりする問題。不動産業界でも意見が2分されていましたが、ようやく影響が見えてきました。信頼できる統計から地域別の影響を解説します。

また地方では、自治体が進める立地適正化計画によって、土地がさらに売れにくくなるかもしれません。

立地適正化計画で居住誘導区域外になると、家の売却が難しくなる恐れがあります。あなたの家が居住誘導区域外になるのか、立地適正化計画の現状と将来について要点をまとめました。

ハウス

ハウス 立地は大切なんだね。

家博士

家博士 ただしマンションはまた別の問題があるんだ。

マンションは建替えできずスラム化のリスク

さらにマンションは建替えできず、スラム化する恐れがあります。

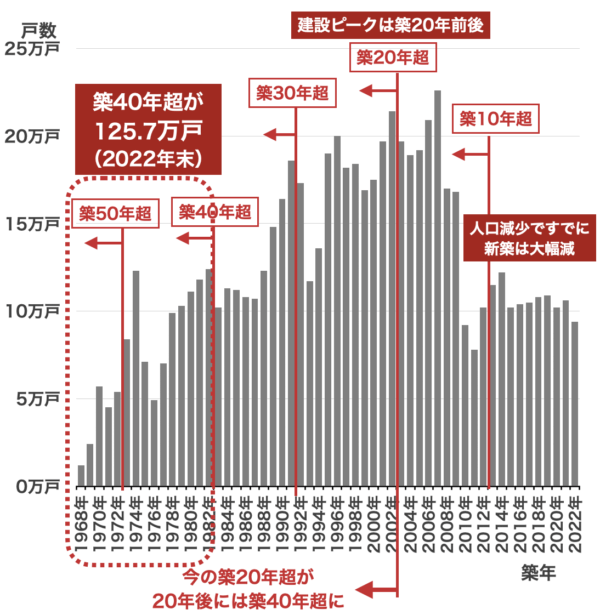

2022年末時点で、全国の分譲マンション数は694.3万戸、国民の1割超はマンション住まい。

ただ分譲マンションが本格的に増え始めたのは1970年代以降のため、分譲マンションの老朽化問題がこれから始まります。

マンションの築年数別戸数(全国)

築40年超のマンション戸数

これから始まるマンションの高齢化問題

まず懸念されるのが、これから本格化するマンションの高齢化。

竣工当時は最先端だったデザインや耐震設計、防音も時代遅れに…。

築年数の経過とともに、マンションの大規模修繕も次第に増加していきます。

また、住民の高齢化も問題の一つ。

マンションの維持管理に欠かせない管理組合も理事をする人がいなくなり、管理組合自体が機能しなくなるおそれも。

住民の負担となる修繕積立金の増額にも反対する人が増え、本当に必要な修繕や管理ができなくなる可能性も指摘されています。

多くは建て替えできず、解体して売却かスラム化に

必要な修繕や管理ができないマンションは、結果的に売りに出しても売れないマンションになってしまいます。

築古マンションは建て替えという選択肢もありますが、建て替えできるのは駅近のごく一部のマンションのみ。

2023年3月時点で建て替えできたマンションは282棟、2.3万戸しかありません。

本来は建替え時期の旧耐震マンションは約103万戸ありますが、98%は建て替えできずに問題を先送りしています。

今後もほとんどのマンションが解体して土地を売却するか、管理できずにスラム化するかのどちらかになるでしょう。

マンションの寿命は個々で違い、寿命が尽きても建替えできるのはごく一部です。あなたのマンションの寿命と建替えの可能性をチェックリストで調べてみましょう。

すでに3割以上のマンションで修繕積立金が不足

国土交通省の調査によると、すでに34.8%のマンションで修繕積立金が不足しています。

大規模修繕はマンションの資産価値を保つためにも重要なもの。

マンションは築後12〜15年周期で大規模修繕を実施し、その費用は修繕積立金という名目で毎月住民が支払います。

費用が不足していれば満足のいく修繕ができず、スラム化する恐れも。

不足分を補うために、修繕一時金としてまとまった金額の支払いを求められるかもしれません。

ハウス

ハウス 自分のマンションの修繕積立金が十分か、どうすれば分かるの?

家博士

家博士 長期修繕計画を確認してみよう。

計画期間がマンション解体まで、もしくは30年先まであるか。

そして前回の大規模修繕後に修繕積立金が十分に余っているか。

この2つがポイントだよ

リスクを考えると所有せず売る方が安心

ここまで見てきたように、マンションには特有の問題から生じる次のようなリスクが潜んでいます。

- 修繕積立金の増額リスク

- 修繕一時金のリスク

- 急激な価格下落リスク

こうしたリスクを考えると、マンションを所有するよりも、今のうちに売却した方が心配は減ります。

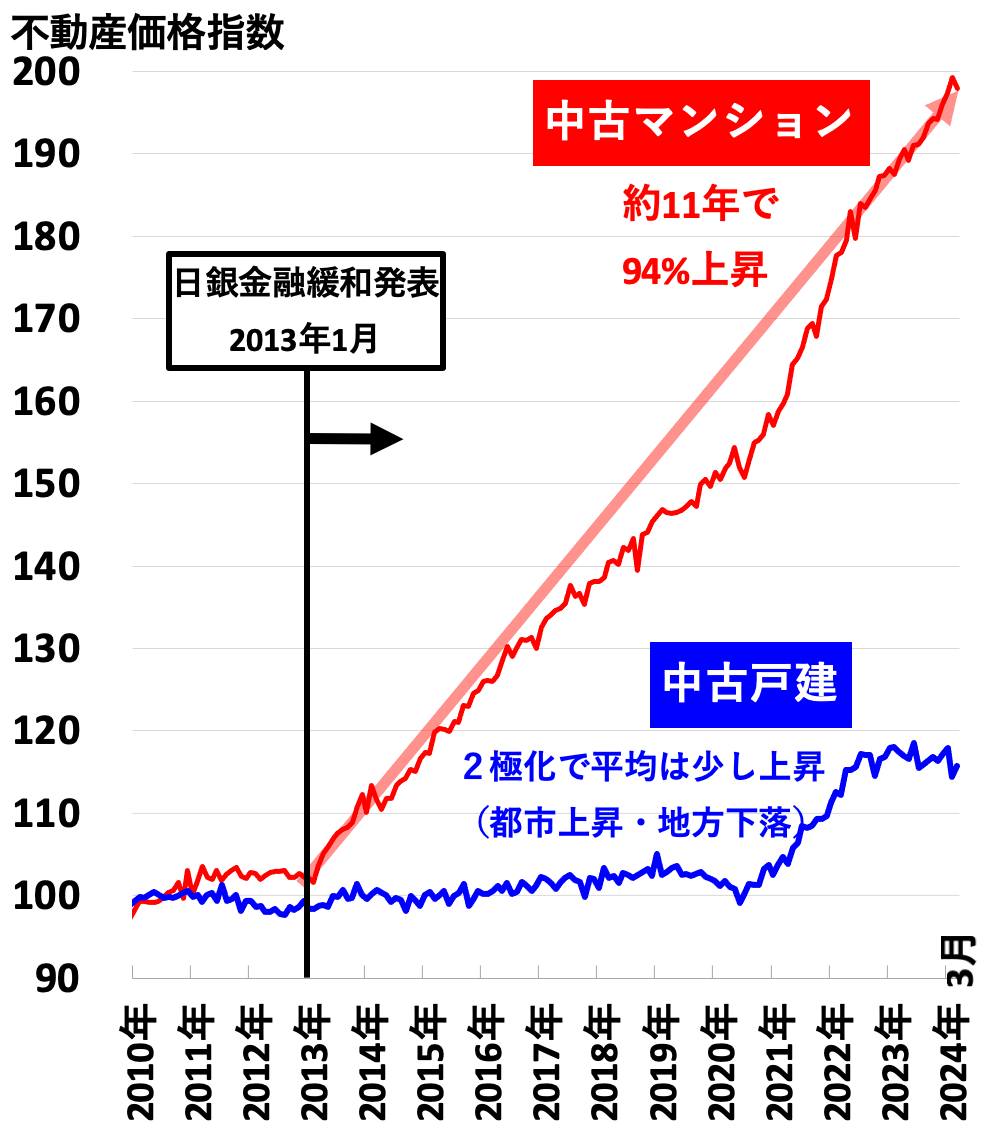

今は不動産が高騰している

幸いなことに、今は都市部を中心に不動産が高騰しています。

不動産価格指数(全国)

不動産価格指数とは

不動産相場の価格変動が純粋に分かる指数。国土交通省がアンケートで集めた年間30万件の成約価格を元に、ヘドニック法という統計計算でまとめたもの。3ヶ月前までのデータが毎月末頃に公表される。2010年の平均を100として算出。

中古マンションは約11年で94%も値上がりしています。

戸建てはあまり上昇していないように見えますが、これは都心部の戸建てが上昇している分を、地方の戸建ての値下がりが打ち消しているため。

戸建ては立地によって、価格の2極化が進んでいます。

まずは今、いくらで売れるか確認してみてはいかがでしょうか。

実績豊富な不動産会社3〜6社に無料査定を依頼する

正確な価格を確認するには、不動産会社へ無料査定を依頼します。

あなたのエリアで実績が豊富な不動産会社3〜6社に査定を依頼してください。

ハウス

ハウス 実績豊富な不動産会社はどこ?

家博士

家博士 都市部なら大手3社が強いね。

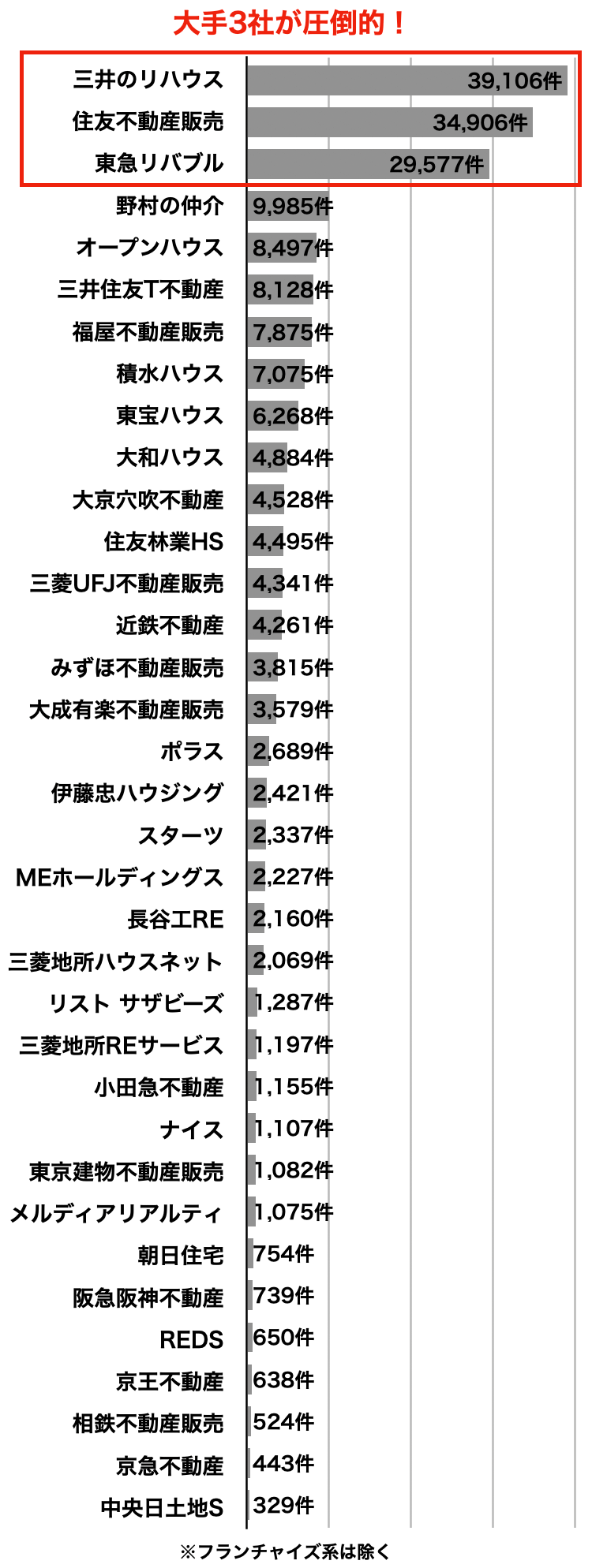

実績は大手3社が強い

売買仲介件数ランキング上位35社

(2023年3月)

不動産売却の実績は、大手3社に偏っています

三井のリハウス・住友不動産販売・東急リバブルの3社は、仲介件数が2万件を超えており、大手の中でも圧倒的。

都市部で査定を依頼するなら、これら大手3社を中心に考えると良いでしょう。

ハウス

ハウス 大手3社は別格だね。

家博士

家博士 3社もそれぞれ特徴があるから、解説しよう。

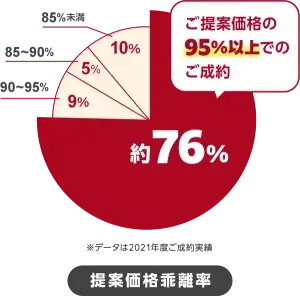

【大手1】三井のリハウス

38年連続で売買仲介件数1位

(首都圏182、関西圏46、中部圏25、札幌9、東北6、中国9、九州9)

三井のリハウスは、38年連続で売買仲介件数1位と業界を代表する不動産会社。

独自の査定システムは精度が高く、売主の約76%がほぼ提案価格(提案の95%以上)で成約しています。

多くの購入希望者を抱えるため早く売れることも強みで、売主の65%が2ヶ月以内に成約するほど。

また担当者のレベルが高いことにも定評があり、顧客満足度は96%と高評価です。

家博士

家博士 業界を代表する会社だから、初めての売却ならまず話を聞いてみると良いよ。

他と比較する基準にもなるからね。

⇒三井のリハウス

三井のリハウスは36年連続で不動産売買の仲介件数第1位の大手不動産会社。ただし注意点もあります。あなたが家の売却を任せて大丈夫か、注意点と評判を分かりやすく解説します。

【大手2】住友不動産販売

熱心な営業スタイルに定評

- 店舗数 234店舗

(首都圏136、関西圏58、中部東海15、北海道8、東北4、中国7、九州6)

住友不動産販売(すみふの仲介ステップ)は、営業マンの熱心な営業スタイルに定評があります。

現在の購入希望者の登録数も公開しており、常に2万人を超える希望者が登録。

自社ホームページの月間来訪者数は300万件以上、登録物件数は2万8千件以上と十分なスケールメリットもあります。

家博士

家博士 スマートでクールな営業より人情深く熱心な営業が好みなら、他より出会える可能性が高いかも。

住友不動産販売「すみふの仲介 ステップ」は、売買仲介件数が業界2位の大手。家の売却ならぜひ候補に入れたい1社ですが、注意点もあります。住友不動産販売のメリットと注意点を分かりやすく解説、そして利用者の評判を紹介します。

【大手3】東急リバブル

東急沿線や大型案件に強み

- 店舗数 216店舗

(首都圏141、関西圏42、名古屋11、札幌9、仙台6、福岡7)

東急リバブルは売却に便利なサービスが充実しています。

例えば予定期間で売れないと査定価格の90%などで買取る「買取保証」は、買い替えで安心。

またリフォーム込で売り出す「アクティブ売却パッケージ」は、築古マンションを売り出す方法として効果的です。

家博士

家博士 初めての買い替えや売却で心配なら、話を聞いてみると良いね。

東急リバブルの無料査定はこちらから

⇒東急リバブル

東急リバブルは不動産の売買実績でトップ3の1社。しかし注意点もあります。東急リバブルを利用する前に知るべき注意点・メリット、そして実際に利用した人の評判をまとめました。

大手にまとめて査定を依頼するなら「すまいValue」

大手3社にまとめて無料査定を依頼するなら、一括査定サイトの「すまいValue」が便利。

すまいValueは、大手上位6社(三井のリハウス・住友不動産販売・東急リバブル・野村の仲介+・小田急不動産・三菱地所の住まいリレー)が共同運営する一括査定サイトです。

ハウス

ハウス とりあえず大手3社に査定を依頼すれば良いの?

家博士

家博士 売却予定なら個人の相性もあるから、大手3社以外と比較した方が良い。

首都圏・関西圏ならエージェント制のSRE不動産(旧ソニー不動産)、それ以外なら地域で実績No.1の会社にも査定を依頼しよう。

SRE不動産(旧ソニー不動産)

売主だけを担当するエージェント制

大手と比較するならSRE不動産(旧ソニー不動産)が良いでしょう。

なぜならSRE不動産は、大手で問題になりがちな両手仲介が無いため。

(※両手仲介とは売主と買主を同じ不動産会社が担当すること。大手は顧客を多く抱えるため、自然と両手仲介が多くなる。)

SRE不動産は、業界初のエージェント制で売主だけを担当。

買主は無数にある他の不動産会社が積極的に探します。

結果として、大手にも劣らない販売力で、早く高く売れやすいことが最大のメリット。

ただし営業エリアは首都圏・関西圏限定です。

家博士

家博士 SRE不動産は業界でも両手仲介無しで知られているから、他社が競って営業してくれる。

大手と話を聴き比べて、自分に合ってる方を選ぶと良いよ。

SRE不動産(旧ソニー不動産)の口コミや評判、裏事情などから、あなたがソニー不動産を利用すべきなのか徹底評価しました。

その他エリアは地域No.1を探す

大手やSRE不動産の営業エリア外なら、地域で実績No.1の不動産会社を中心に選びましょう。

実績No.1の不動産会社は、実績をアピールしているのですぐに分かります。

不動産会社の心当たりがなければ、一括査定サイトをいくつか併用すると良いでしょう。

全国対応の主要な一括査定サイトとして次があります。

その他、主要な一括査定サイトはこちらでまとめています。

不動産一括査定サイト、主要16社を徹底比較し、ランキングでまとめました。

認知症になると家を売れなくなる

成年後見人制度の手続きが必要

今や65才以上の高齢者の7人に1人が認知症。

認知症になってしまうと家の売却も簡単にはできません。

家庭裁判所で成年後見制度の申立てを行い、成年後見人に代理で売却手続きをしてもらう必要があります。

売却できず、毎月費用がかかる恐れも

売却の際には家庭裁判所の許可が必要になり、裁判所の判断次第では売却許可が下りないことも。

成年後見制度の手続きには時間がかかるうえ、裁判所に出向いて面接を受ける必要があるなど、子供にも迷惑がかかります。

時間を割いて子供が申立てを行っても、場合によっては成年後見人として不適格と判断されることも。

そうなると弁護士など専門家が後見人になるため、毎月費用を支払うことになります。

家を売るなら、判断能力がしっかりしているうちに売った方が、子供に迷惑をかけずに済むのです。

認知症で家を売る方法については、こちらの記事で解説しています。

認知症になった親の家でも、親が同意していれば子供が売れる場合もあります。認知症の親の家を売る3つの注意点、成年後見制度の4つの注意点などをまとめました。

認知症に備えるなら家族信託という方法も

どうしても家を売ることが難しい場合は、家族信託という選択肢もあります。

家族信託で子供に家の管理を任せれば、認知症になっても裁判所の関与なしに子供が家を売ることができます。

家族信託については、こちらで解説しています。

認知症になる前に用意しておきたい家族信託について、仕組みや注意点、始める方法について、分かりやすく解説します。

売却益があっても年金や健康保険は影響なし

売却して利益があった場合に、年金が減ったり、健康保険が高くなるのでは?と心配されるかもしれません。

結論から言うと、売却して利益があっても、年金も健康保険には影響しません。

ただし売却翌年の介護保険だけは、少し影響する恐れがあります。

介護保険については、こちらで詳しく解説しています。

不動産売却によって年金が減額されることはありません。ただし不動産売却によって、健康保険、介護保険、税金などに影響があるため、これらを分かりやすくまとめました。

家をどうするか3つの選択肢とメリット・デメリット

サ高住への住み替えにあたって、家をどうするかの選択肢を整理してみましょう。

選択肢は次の3つ。

それぞれメリットとデメリットを見ていきます。

選択肢1. 賃貸に出す

賃貸に出すメリット

- 家賃収入がある

- 家を子供に残せる

賃貸に出すデメリット

- 管理の手間がかかる

- 意外に出費も多い

- 空室リスクがある

- 貸している間に価格が下がる

賃貸に出すと、基本的な管理はオーナーが行わなければなりません。

もしあなたが認知症になってしまったら、子供があなたに代わって管理することになります。

近くに住んでいればあまり負担にもなりませんが、遠方に住んでいたりすると迷惑がかかってしまいます。

また、賃貸住宅は入居者がいて初めて収入になるもの。

空室のままでは家賃収入もなく、管理の手間と費用だけがかかります。

なお、50歳以上のシニアを対象とした移住・住みかえ支援機構(JTI)の「マイホーム借り上げ制度」などもありますが、現時点ではまだ実用的ではありません。

(参考)一般社団法人移住・住みかえ支援機構「マイホーム借上げ制度」

移住・住みかえ支援機構については、こちらで解説しています。

移住・住みかえ支援機構はとても良い制度ですが、利用率は高くありません。原因となっているデメリットなどについて解説します

NTTデータグループのHOME4Uならまとめて相談できる

賃貸を検討するなら賃貸が得意な不動産会社(管理会社)へ相談してみましょう。

NTTデータグループのHOME4Uなら、賃貸実績が豊富な優良企業が全国70社以上登録。

複数の管理会社にまとめて賃貸プランを請求できます。

あなたの条件に最適な管理会社を選べば、後はお任せでOK。

利用は無料なので、試しに依頼してみると良いでしょう。

マンションを8年間貸した経験を元に、あなたがマンションを貸すべきか・売るべきか簡単に分かる診断チャートを用意しました。また賃貸と売却のそれぞれについて、知っておきたい知識から具体的な試算例まで網羅し、分かりやすくまとめています。

選択肢2. 売却する

売却するメリット

- 今の相場で売ることができる

- まとまった資金が手に入る

- 家の管理など面倒な手間やリスクがなくなる

不動産の価格が高騰している今だからこそ、今の相場で売却し、まとまった資金が入るのは大きなメリットです。

売却するデメリット

- 家を手放すという心理的な抵抗感がある

住み替えによって今後住む可能性がほとんどないとはいえ、やはり長年暮らして思い出の詰まったマイホームを手放すのは寂しいもの。

悩んでしまうのは仕方ないかもしれません。

不動産投資8年でマンション20戸以上売却の経験から、家を売る7つの手順と応用技を解説します。これで初めての方でも楽々簡単に家が売れるでしょう!

選択肢3. 空き家のまま放置する

賃貸にも出さず、売却にも出さず、そのまま放置するというのも選択肢としてあるでしょう。

空き家のまま放置するメリット

- 心理的に安心感がある

- 家を子供に残せる

空き家のまま放置するデメリット

- 管理の手間と費用がかかる

- 認知症になると子供に迷惑がかかる

空き家は適切に維持管理しなければ、急速に老朽化が進みます。

一戸建てでは放火の被害にあう場合もあります。

空き家で心配な放火。その事例と対策についてまとめました。

万が一、空き家対策法における「特定空き家」に指定されてしまうようなことがあれば、費用を負担し解体しなければならなくなります。

特定空き家については、こちらの記事で詳しく解説しています。

住まなくなった家(空き家)の固定資産税・都市計画税が増える「特定空き家」の指定が始まっています。空き家でも簡単にできる対策とお得な裏技について解説します。

ハウス

ハウス どんな選択肢であれ、メリットとデメリットがあるんだね

家博士

家博士 そうだね。住宅を取り巻く状況もよく理解したうえで、どの選択肢が一番なのか考えてみてね。

まとめ

ここまでサ高住に移るあとの家をどうするか、判断するための現状と、3つの選択肢について解説しました。

選択肢は次の3つ。

今後は空き家が急増し、マンションは高齢化が進みます。

家やあなた自身の状況によっても選択肢は変わりますが、今の家がいくらで売れるのかも判断材料の一つ。

総合的に判断して、最適な選択肢を選んで下さい。

あなたのサ高住への住替えが成功することを、心よりお祈りしております!

もし売却を検討するなら、実績豊富な不動産会社3社以上に無料査定を依頼し、相談してみましょう。

都市部なら大手3社(三井のリハウス・住友不動産販売・東急リバブル)が実績豊富。

とりあえず1社だけ査定を依頼するなら、38年連続で実績1位の三井のリハウスが良いでしょう。

⇒三井のリハウス

大手にまとめて査定を依頼するなら、大手6社が共同運営するすまいValueが便利です。

大手と比較するなら、首都圏・関西圏は両手仲介のないSRE不動産(旧ソニー不動産)

首都圏・関西圏以外の都市部で大手と比較する場合や、大手の営業エリア外の地方では、一括査定サイトを利用すると良いでしょう。

全国対応の一括査定サイトとして定番はこちら。

その他、主要な一括査定サイトはこちらでまとめています。

不動産一括査定サイト、主要16社を徹底比較し、ランキングでまとめました。

あなたの不動産売却が成功することを、心よりお祈りしております!