「老後は田舎に住み替えたいけど、失敗しないか不安…」

老後の田舎暮らし・移住でお悩みでしょうか?

確かに老後は空気の良い田舎でゆったりと暮らしたいもの。

でもどこが良いのか分からないし、都会から田舎に移住すると失敗しそうで不安ですね。

そんなあなたのために、老後の田舎暮らし・移住について、ポイントを分かりやすくまとめました

- 老後の住み替えで失敗しない4つの注意点

- 老後の移住先を選ぶ7つの基準

- 老後の移住を成功する5つのコツ

あなたの老後の田舎暮らし・移住が成功し、充実した老後を実現するために、この記事がお役に立てば幸いです。

老後の移住を失敗しないための4つの注意点

老後に田舎暮らしをしたい、移住したいと考えている人は増えています。

内閣府の調査によると、50代の25.7%が別の地域へ移住を希望。

(「国土形成計画の推進に関する世論調査」平成27年度より)

老後の移住で失敗しないために、次の4つの注意点を意識しましょう。

それぞれ解説します。

注意点1. 65才後の余命は20年以上あるので焦らない

老後の移住を考えるときには、まず決断を焦らないことが大切。

厚生労働省によると、無事に65才を迎えた人の余命は令和4年(2022年)時点の平均で、

- 男性:19.44年

- 女性:24.30年

この平均余命は、あくまで令和4年(2022年)時点で85才〜90才の方の話。

平均寿命は10年で1.5才以上伸びるので、今65才の人は平均余命を+3才程度プラスしても良いでしょう。

- 男性:19.44年→約23年(88才)

- 女性:24.30年→約27年(92才)

というのが実際の平均余命かもしれません。

老後は20年以上あります。

焦って決断せずに、しっかり情報を収集して、後悔のない決断をして下さい。

注意点2. 自治体の補助はあてにしない

定年後の移住では、地方自治体の補助はあてにせず、自助努力で移住した方が良いでしょう。

なぜなら地方自治体にとって、移住して欲しい人は納税してくれる20代〜40代の働きざかりの世代だから。

各自治体が住まい補助などで地方移住を誘致していますが、対象は20代〜40代がほとんどです。

定年を過ぎた老人は、住民税などの納税額が少なく、福祉など負担が増えるため、自治体にとってはマイナスの存在。

自治体は定年後の移住を拒否しないものの、優遇もしないのが現実です。

全国自治体の支援制度は、ニッポン移住・交流ナビで検索できます。

注意点3. 田舎社会の人間関係も覚悟

地方では古くから慣習や風習などが守られています。

どこに行っても自治会や町内会の有力者を囲む派閥など、面倒な人間関係はあるもの。

ゴミの捨て方からお祭りの行事まで、様々な寄り合いがあり、参加しないわけにはいきません。

地元の風習に上手く溶け込む必要があります。

田舎にも色々あり、排他的でなく移住に寛容な地域も多いので、実際の移住者に聞くなどして、地域の雰囲気を聴いてみると良いでしょう。

注意点4. 物価の違いは住居だけ

地方では都市に比べて物価が安いというイメージがあります。

しかし実際は、物価が大きく違うのは住居費だけ。それ以外は地方も都市も大きな差はありません。

全国平均を100とした場合の物価の地域差です。

表はスクロールします→

| 都道府県 | 総合 |

家賃を除く 総合 |

住居 | 食料 | 水道光熱費 |

家具・ 家事用品 |

被覆・履物 | 保険・医療 | 交通・通信 | 教育 | 教養娯楽 | 諸雑費 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 北海道 | 99.2 | 100.3 |

82.7 最安値 |

99 | 112.4 | 99.3 | 107.6 | 99.9 | 98.8 | 94.3 | 97.7 | 101 |

| 青森県 | 98.9 | 99.5 | 95.4 | 98.5 | 107.1 | 95.7 | 97.7 | 101.7 | 100.7 | 93.4 | 95.7 | 96.8 |

| 岩手県 | 99 | 99.6 | 94.9 | 97.5 | 109.6 | 101.1 | 98.9 | 100.5 | 99.8 | 90.2 | 98.2 | 97.4 |

| 宮城県 | 98.1 | 98.4 | 95.8 | 96.8 | 101 | 101.9 | 94 | 100.6 | 98.1 | 98.7 | 99.5 | 99.3 |

| 秋田県 | 98.5 | 99 | 96.3 | 97.2 | 104.4 | 103.4 | 100.5 | 99.1 | 98.4 | 86.3 | 98.1 | 99.9 |

| 山形県 | 100.8 | 101.4 | 93.2 | 102 | 109.5 | 94.4 | 106.6 | 97.6 | 99.7 | 104.9 | 98.8 | 97.9 |

| 福島県 | 100.1 | 100.7 | 97.4 | 99.8 | 108.1 | 101.9 | 106.6 | 99.9 | 99.3 | 90.3 | 96.1 | 102.7 |

| 茨城県 | 98.1 | 98.4 | 97.7 | 99.1 | 104.2 | 94 | 96.9 | 98.8 | 98.2 | 88.6 | 95.1 | 101.2 |

| 栃木県 | 99 | 99.5 | 92.5 | 99.3 | 98.2 | 100 | 115.6 | 99.7 | 98.5 | 101.3 | 95.7 | 99.9 |

| 群馬県 |

96.4 最安値 |

97.2 最安値 |

91.5 | 98.4 | 92.4 | 94.8 | 102 | 101.9 | 97.8 | 79.3 | 96.5 | 98.2 |

| 埼玉県 | 101.7 | 100.9 | 111.5 | 100.7 | 94.8 | 101.6 | 101.7 | 100.5 | 100.8 | 103.6 | 104.8 | 100.6 |

| 千葉県 | 99.8 | 99.8 | 99 | 99.9 | 101.9 | 100.4 | 93.4 | 101.1 | 99.7 | 97.5 | 101.8 | 99.7 |

| 東京都 |

104.0 最高値 |

102.1 |

128.0 最高値 |

103 | 96.5 | 102.6 | 98.5 | 101.2 | 102.6 | 109.1 | 104.1 | 99.4 |

| 神奈川県 | 103.5 |

102.5 最高値 |

118.5 | 102.2 | 99.5 | 100.5 | 100.5 | 97.9 | 103.9 | 112.4 | 102.9 | 102 |

| 新潟県 | 99.1 | 99.5 | 93.5 | 100.2 | 97.3 | 99.4 | 103 | 99.5 | 99.2 | 96.1 | 99.6 | 100.8 |

| 富山県 | 98.4 | 98.9 | 92.4 | 100.2 | 99.2 | 99.4 | 99.2 | 99.8 | 98.4 | 85.3 | 97.3 | 102.6 |

| 石川県 | 100.6 | 101.2 | 89.7 | 103.3 | 100.4 | 100.9 | 104.2 | 102.3 | 100.7 | 100 | 98.2 | 101.1 |

| 福井県 | 99.7 | 100.2 | 91.4 | 103.2 | 90.8 | 112.1 | 97.1 | 102.9 | 99.6 | 109 | 95.2 | 102 |

| 山梨県 | 98.5 | 99.1 | 95.9 | 99.9 | 96 | 100 | 103.3 | 97.6 | 99.7 | 87.6 | 97.9 | 100.1 |

| 長野県 | 97.3 | 98 | 90.7 | 94.2 | 101 | 96.5 | 102.7 | 98.3 | 100.4 | 94.2 | 97.8 | 101.8 |

| 岐阜県 | 97 | 97.7 | 84.6 | 97 | 94.8 | 94 | 102 | 99.8 | 100.7 | 92.2 | 98.1 | 99.6 |

| 静岡県 | 98.1 | 98.5 | 91.5 | 99.5 | 97.8 | 99.9 | 97.5 | 100.8 | 100.1 | 79.9 | 100.2 | 99.9 |

| 愛知県 | 98.4 | 98.7 | 92.3 | 98.6 | 97.7 | 98 | 99.7 | 100.2 | 98.6 | 96.6 | 100.8 | 98.5 |

| 三重県 | 98.3 | 99 | 91.7 | 99.5 | 98.7 | 98.6 | 98 | 99.5 | 99.3 | 98.6 | 96.7 | 98.7 |

| 滋賀県 | 99.9 | 100.5 | 92.9 | 99.1 | 100 | 97 | 108.8 | 100.7 | 101.5 | 109 | 97.7 | 100.3 |

| 京都府 | 100.6 | 101 | 93.4 | 100.4 | 99.8 | 101.9 | 96.4 | 98 | 102.4 | 110.9 | 102.6 | 100.9 |

| 大阪府 | 100.3 | 100.4 | 97.5 | 99.8 | 97.3 | 100.1 | 99 | 100 | 100.6 | 113.5 | 102.7 | 97.6 |

| 兵庫県 | 101.1 | 101.1 | 101.3 | 100.6 | 97.7 | 102.9 | 106.3 | 98.1 | 100.7 | 103 | 102 | 103.1 |

| 奈良県 | 97.3 | 97.7 | 86.7 | 94.8 | 100.3 | 99.6 | 96.5 | 99.8 | 101.3 | 94.7 | 99.7 | 100.6 |

| 和歌山県 | 99.9 | 100.7 | 95.8 | 101.2 | 100.5 | 101.4 | 97.5 | 101.2 | 99.8 | 102.7 | 98 | 99.4 |

| 鳥取県 | 98.5 | 99.3 | 83.7 | 102.3 | 102.2 | 103.1 | 104.1 | 100.1 | 98.5 | 79.6 | 95 | 98.4 |

| 島根県 | 100.1 | 100.8 | 87.5 | 102.1 | 108.2 | 100 | 102.6 | 98.8 | 100.3 | 98.2 | 96.2 | 100.9 |

| 岡山県 | 98.4 | 99 | 92.7 | 99.2 | 104.2 | 98.9 | 105.8 | 101.2 | 96.3 | 86.4 | 96.8 | 100.9 |

| 広島県 | 99.2 | 99.8 | 91.9 | 101.6 | 102.9 | 97.3 | 95.7 | 100.4 | 100 | 95.9 | 95.6 | 100.8 |

| 山口県 | 98.8 | 99.8 | 90.2 | 100.4 | 106.1 | 98 | 105.5 | 103.5 | 97.7 | 85.7 | 95.7 | 100.1 |

| 徳島県 | 98.8 | 99.4 | 87.5 | 100.4 | 101.2 | 101 | 104.9 | 98.6 | 97.6 | 98 | 97.9 | 99.3 |

| 香川県 | 98.5 | 99.2 | 88.4 | 98.1 | 102.8 | 99.9 | 95.4 | 99.9 | 102.3 | 91.9 | 96.7 | 102.6 |

| 愛媛県 | 98.4 | 99.2 | 86 | 99.4 | 103.8 | 103.3 | 99.2 | 101 | 98.6 | 90 | 99.4 | 97.1 |

| 高知県 | 99.2 | 100.1 | 88.6 | 102.8 | 99.5 | 98.8 | 98.4 | 101.5 | 99.4 | 94.4 | 96.7 | 99.7 |

| 福岡県 | 97.7 | 98.6 | 89.6 | 96.5 | 103.6 | 101.1 | 96.1 | 99.6 | 99 | 94.1 | 97.9 | 101.3 |

| 佐賀県 | 97.2 | 98.2 | 87.4 | 96.9 | 105.5 | 95.7 | 102.3 | 99 | 99.4 | 94.7 | 92.5 | 98.9 |

| 長崎県 | 100.4 | 100.6 | 98.4 | 99.8 | 108.6 | 100.7 | 109.9 | 100.8 | 100.4 | 92.1 | 95 | 101.3 |

| 熊本県 | 98.2 | 99.2 | 86.9 | 101.2 | 100.3 | 102.5 | 93.4 | 100.2 | 99.7 | 92.6 | 94.8 | 100.1 |

| 大分県 | 97.4 | 98.6 | 87.5 | 98.6 | 101.7 | 100 | 97.7 | 97.2 | 97.7 | 107.3 | 93.4 | 98.1 |

| 宮崎県 |

96.4 最安値 |

97.6 | 88 | 97.6 | 98.7 | 102.4 | 93.9 | 99.9 | 98.4 | 92.8 | 92.2 | 97.1 |

| 鹿児島県 | 96.7 | 97.4 | 86.8 | 99.8 | 98.7 | 93.2 | 91.4 | 100.3 | 99.8 | 90.8 | 92.6 | 96.9 |

| 沖縄県 | 98 | 99.5 | 89 | 102.3 | 99.2 | 97.1 | 100.4 | 102.3 | 97.8 | 93.7 | 96.1 | 94.2 |

総務省統計局/2016年小売物価統計調査(構造編)

住居を除く総合物価指数では、地域差は5.3ポイントしかありません。

- 最も高い神奈川:102.5

- 最も安い群馬: 97.2

しかし、住居の物価指数では地域差がなんと45.3ポイントもあります。

- 最も高い東京:128.0

- 最も安い北海道: 82.7

老後の移住で資産を効率良く活かすためには、住居の物価差を利用すると良いでしょう。

つまり都会にある今の家をなるべく高く売り、地方に移住した後の住居費用をなるべく安く抑えることが大切です。

家を少しでも高く売るために

家を少しでも高く売るためには、優秀で信頼できる不動産会社に売却を依頼することが大切です。

なぜなら家の売却では、不動産会社を選んだ後は、ほぼ全て不動産会社に任せることになるため。

家の売却が成否は、不動産会社選びで8割が決まると言われます。

優秀で信頼できる不動産会社を探す具体的な手順は、

- エリアで売買実績が豊富な不動産会社を選ぶ

- 3〜6社に無料査定を依頼して、査定価格と話を聴き比べる

エリアで売買実績が豊富な不動産会社の方が、査定の精度は高くなります。

また今は不動産価格が高騰しているため、不動産のプロでも査定が難しい状態。

不動産会社によって査定価格に差が出るため、1社だけでなく最低3社以上に査定を依頼しましょう。

ただし数が多すぎると対応が大変なので、多くても6社程度が現実的です。

ハウス

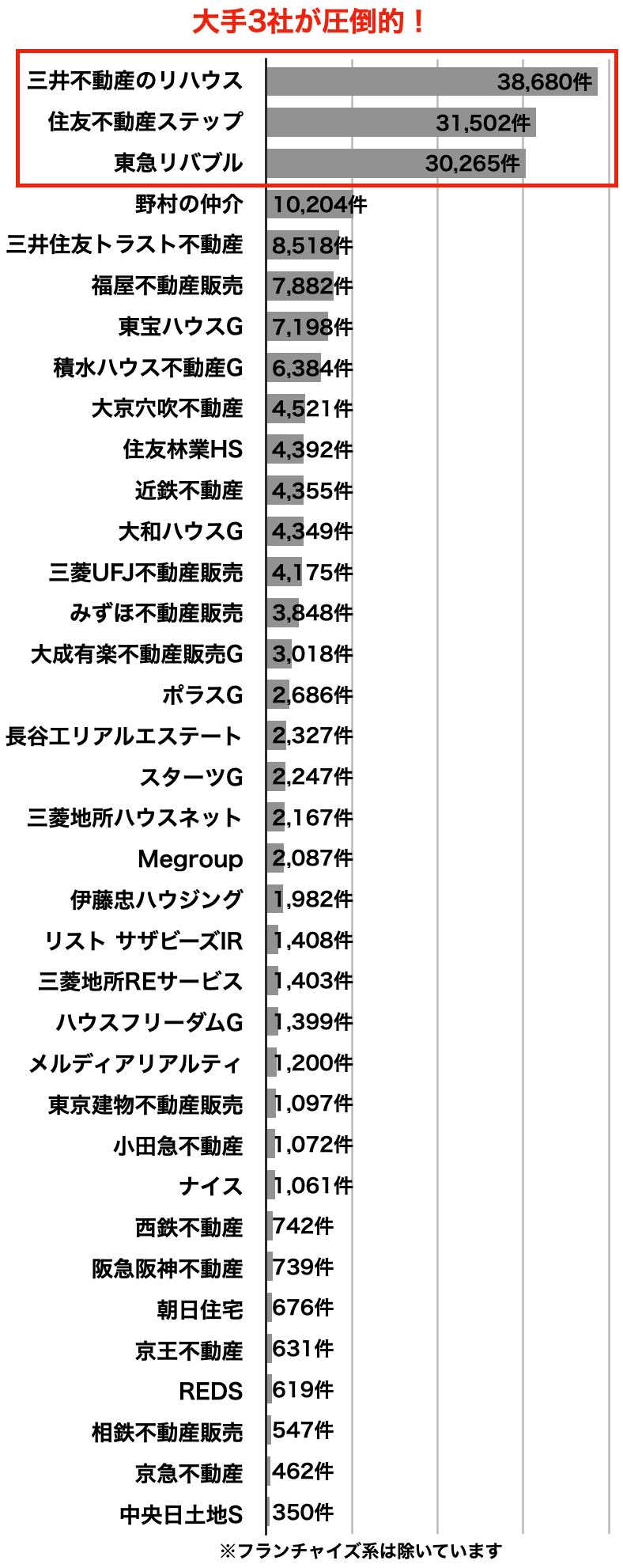

ハウス 実績が豊富な不動産会社はどこ?

家博士

家博士 都市部なら大手3社が強いね。

実績は大手3社が強い

売買仲介件数ランキング上位36社

(2024年3月)

不動産売却の実績は、大手3社に偏っています

三井のリハウス・住友不動産ステップ・東急リバブルの3社は、仲介件数が2万件を超えており、大手の中でも圧倒的。

都市部で査定を依頼するなら、これら大手3社を中心に考えると良いでしょう。

ハウス

ハウス 大手3社は別格だね。

家博士

家博士 3社もそれぞれ特徴があるから、解説しよう。

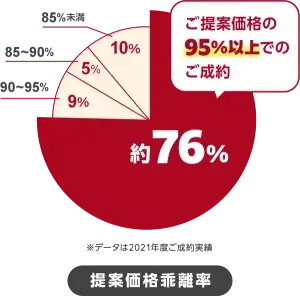

【大手1】三井のリハウス

39年連続で売買仲介件数1位

(首都圏174、関西圏45、中部圏25、札幌9、東北6、中国9、九州9)

三井のリハウスは、39年連続で売買仲介件数1位と業界を代表する不動産会社。

独自の査定システムは精度が高く、売主の約76%がほぼ提案価格(提案の95%以上)で成約しています。

多くの購入希望者を抱えるため早く売れることも強みで、売主の65%が2ヶ月以内に成約するほど。

また担当者のレベルが高いことにも定評があり、顧客満足度は96%と高評価です。

家博士

家博士 業界を代表する会社だから、初めての売却ならまず話を聞いてみると良いよ。

他と比較する基準にもなるからね。

⇒三井のリハウス

三井のリハウスは39年連続で売買仲介件数1位と、業界を代表する大手不動産会社。ただし3つの注意点があります。あなたが家の売却を任せて大丈夫か、注意点と評判を分かりやすく解説します。

【大手2】住友不動産ステップ

熱心な営業スタイルに定評

- 店舗数 199店舗

(首都圏110、関西圏55、中部東海10、北海道8、東北3、中国7、九州6)

住友不動産ステップ(すみふの仲介ステップ)は、営業マンの熱心な営業スタイルに定評があります。

現在の購入希望者の登録数も公開しており、常に2万人を超える希望者が登録。

自社ホームページの月間来訪者数は300万件以上、登録物件数は2万8千件以上と十分なスケールメリットもあります。

家博士

家博士 スマートでクールな営業より人情深く熱心な営業が好みなら、他より出会える可能性が高いかも。

住友不動産ステップ「すみふの仲介 ステップ」は、売買仲介件数が業界2位の大手。家の売却ならぜひ候補に入れたい1社ですが、注意点もあります。住友不動産ステップのメリットと注意点を分かりやすく解説、そして利用者の評判を紹介します。

【大手3】東急リバブル

東急沿線や大型案件に強み

- 店舗数 227店舗

(首都圏148、関西圏45、名古屋11、札幌10、仙台6、福岡7)

東急リバブルは東急電鉄系の不動産会社ですが、全国に店舗を持つのが特徴。

東急電鉄沿線はもちろん、法人営業や投資物件にも強みを持っています。

東急リバブルは不動産の売買実績でトップ3の1社。しかし注意点もあります。東急リバブルを利用する前に知るべき注意点・メリット、そして実際に利用した人の評判をまとめました。

大手にまとめて査定を依頼するなら「すまいValue」

大手3社にまとめて無料査定を依頼するなら、一括査定サイトの「すまいValue」が便利。

すまいValueは、大手上位6社(三井のリハウス・住友不動産ステップ・東急リバブル・野村の仲介+・小田急不動産・三菱地所の住まいリレー)が共同運営する一括査定サイトです。

ハウス

ハウス とりあえず大手3社に査定を依頼すれば良いの?

家博士

家博士 売却予定なら個人の相性もあるから、大手3社以外と比較した方が良い。

首都圏・関西圏ならエージェント制のSRE不動産(旧ソニー不動産)、それ以外なら地域で実績No.1の会社にも査定を依頼しよう。

SRE不動産(旧ソニー不動産)

売主だけを担当するエージェント制

大手と比較するならSRE不動産(旧ソニー不動産)が良いでしょう。

なぜならSRE不動産は、大手で問題になりがちな両手仲介が無いため。

(※両手仲介とは売主と買主を同じ不動産会社が担当すること。大手は顧客を多く抱えるため、自然と両手仲介が多くなる。)

SRE不動産は、業界初のエージェント制で売主だけを担当。

買主は無数にある他の不動産会社が積極的に探します。

結果として、大手にも劣らない販売力で、早く高く売れやすいことが最大のメリット。

ただし営業エリアは首都圏・関西圏限定です。

家博士

家博士 SRE不動産は業界でも両手仲介無しで知られているから、他社が競って営業してくれる。

大手と話を聴き比べて、自分に合ってる方を選ぶと良いよ。

SRE不動産(旧ソニー不動産)の口コミや評判、裏事情などから、あなたがソニー不動産を利用すべきなのか徹底評価しました。

その他エリアは地域No.1を探す

大手やSRE不動産の営業エリア外なら、地域で実績No.1の不動産会社を中心に選びましょう。

実績No.1の不動産会社は、実績をアピールしているのですぐに分かります。

不動産会社の心当たりがなければ、一括査定サイトをいくつか併用すると良いでしょう。

全国対応の主要な一括査定サイトとして次があります。

その他、主要な一括査定サイトはこちらでまとめています。

不動産一括査定サイト、主要16社を徹底比較し、ランキングでまとめました。

移住先を選ぶ7つの基準

移住先を選ぶ際の基準として、次の7つがあります。

それぞれ解説します。

基準1. 徒歩圏内の施設や公共交通機関が充実している

移住先には、徒歩圏内の施設やバスや電車などの公共交通機関が、ある程度充実している地域を選びましょう。

平均余命は20年以上ありますが、健康寿命(日常生活に制限がない年齢)の平均は、

- 男性: 72.68才

- 女性: 75.38才

つまり平均で約10年間以上は、日常生活に何らかの制限がある生活をおくる計算に。

地方では交通インフラが弱いため、ついつい自家用車を中心にした生活を想定しがち。

しかし最近は、高齢者の免許更新も難しくなってきています。

高齢者の運転による交通事故が社会問題となっており、2017年3月から75才以上の運転者に認知機能検査が義務化されました。

車の自動運転技術は急速に発達していますが、自力で運転できない老人が乗るためには、事故責任など法的な問題がネックに。

完全な自動運転が普及するまでには早くても20年〜30年かかると予想されます。

基準2. 医療機関が充実し、保険料が高すぎない

なるべく医療機関が充実した地域を選ぶ

なるべく医療機関が充実した地域を選びましょう。

人口の少ない地方では医療機関が少なく、特殊な病気では、隣接県や県庁所在地まで通わないといけない場合も。

まだ元気な体で、都市部で生活していると想像しにくいですが、年をとると医療機関に通う機会が増えます。

厚生労働省の調査によると、一人当たりの医療機関にかかる平均日数は…

- 50〜54才:13.45日/年

- 65〜69才:22.75日/年

- 70〜74才:28.13日/年

- 75〜79才:36.11日/年

- 80〜84才:42.03日/年

年齢を重ねると、例えば認知症や白内障などほとんどの人がかかる病気もあります。

国民健康保険料は3倍以上違うことも

国民健康保険は、地域によって保険料が違います。

厚生労働省の調査によると、平成29年度(2019年度)で1.4倍〜1.7倍の地域差があるとの結果も。

【参考】厚生労働省・市町村国民健康保険における保険料の地域差分析

最近は都道府県単位で保険料を統一する動きもあります。

【参考】県内国保の保険料水準の統一に向けた取り組みについて

移住前に、国民健康保険の保険料を確認しておきましょう。

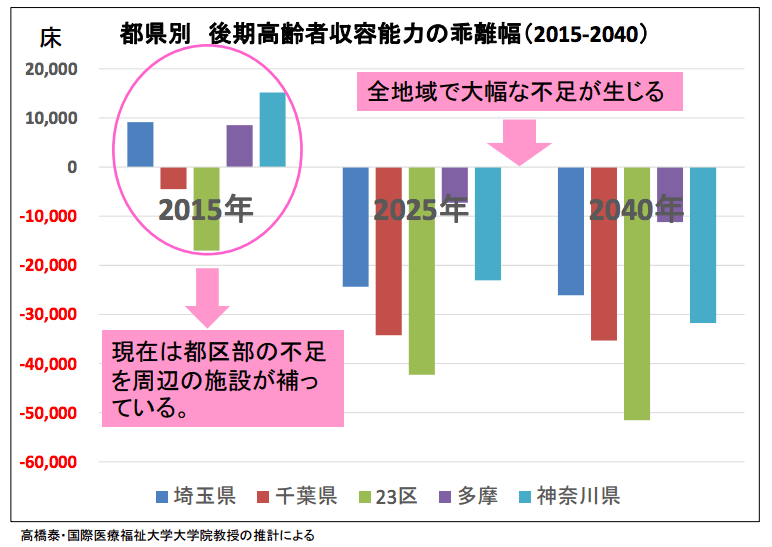

基準3. 老人介護施設が充実している

老人介護施設の受け入れ余力のある地域を選んだ方が安心です。

近い将来、老人介護施設の不足が確実視されています。

特に首都圏では介護施設の不足が深刻化。

高齢者が奪い合う状態になると、日本創成会議でも予想されています。

2025年には東京圏のすべての地域で介護施設が不足し、介護人材も80〜90万人が必要になるという予想です。

一方で医療・介護ともに受け入れる能力がある地方としてこちらが挙げられています。

- 大都市

北九州市(福岡県) - 地方都市

室蘭市(北海道) 函館市(北海道) 旭川市(北海道) 帯広市(北海道) 釧路市(北海道) 青森市(青森県) 弘前市(青森県) 秋田市(秋田県) 山形市(山形県) 上越市(新潟県) 富山市(富山県) 高岡市(富山県) 福井市(福井県) 福知山市(京都府) 和歌山市(和歌山県) 岡山市(岡山県) 鳥取市(鳥取県) 米子市(鳥取県) 松江市(島根県) 宇部市(山口県) 高松市(香川県) 坂出市(香川県) 三豊市(香川県) 徳島市(徳島県) 新居浜市(愛媛県) 松山市(愛媛県) 高知市(高知県) 大牟田市(福岡県) 鳥栖市(佐賀県) 別府市(大分県) 八代市(熊本県) 宮古島市(沖縄県) - 地方準都市

北見市(北海道) 盛岡市(岩手県) 金沢市(石川県) 山口市(山口県) 下関市(山口県) 熊本市(熊本県) 長崎市(長崎県) 鹿児島市(鹿児島県)

老後の移住先を決める候補地として、これらのリストを利用するのも良いでしょう。

基準4. 地方自治体の破綻リスクが低い

人口戦略会議によると、2050年にかけて全国の自治体の43%にあたる744自治体は消滅の可能性があります。

【参考】人口戦略会議・公表資料

地方の人口減少によって、地方自治体は税収が減り、財政破綻や統合が進むと予想されます。

北海道の夕張市が2006年に353億円の財政赤字を抱えて財政破綻しました。

破綻前に1.3万人いた住民も、2016年現在は9千人と減り、市職員は263人から97人へと1/3に。

財政再建団体の指定を受けて国の管理下で再建中ですが、まだ借入金は259億円残っています。

今後も救済のために統合されたり、一部で破綻する地方自治体が増えるのは確実です。

移住する前に地方財政についても調べてみましょう。

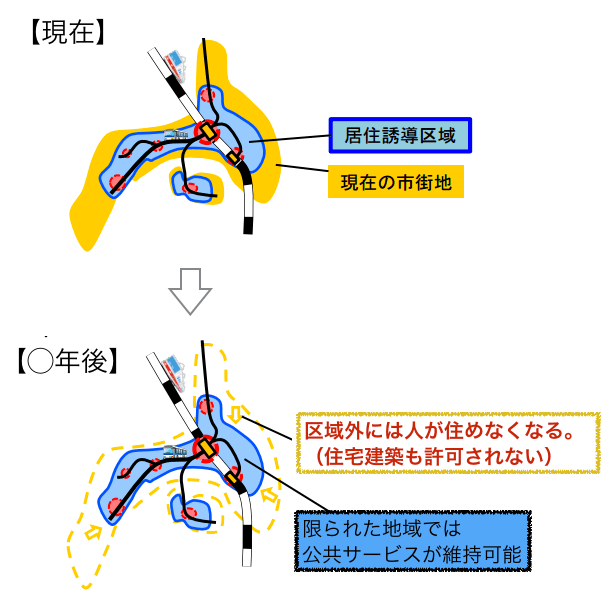

基準5. 立地適正化計画で非居住エリアにならない

移住エリアの「立地適正化計画」をよく確認しましょう。

今、「人の住むエリアを街の中心部に集める政策」が地方を中心に進められています。

具体的には「立地適正化計画」という計画を各地方自治体がつくり、今後は人が住むエリアと住まないエリアに分けるというものです。

地方では過疎化が急激に進んでいます。

人口密度が低くなると、電気や上下水道、道路、交通機関などのインフラの維持ができません。

この問題を解決するために、人の住むエリアを中心部に集め、インフラの効率をあげて維持する計画です。

「コンパクトシティ構想」などと呼ばれます。

立地適正化計画イメージ

移住した先が「非居住エリア」に指定されると、家が売れなくなり、インフラなども徐々に荒廃してしまいます。

立地適正化計画は定期的に見直されるので、今は「非居住エリア」でなくても、今後そうなりそうなエリアはなるべく避けた方が無難です。

立地適正化計画については、こちらで解説しています。

立地適正化計画で居住誘導区域外になると、家の売却が難しくなる恐れがあります。あなたの家が居住誘導区域外になるのか、立地適正化計画の現状と将来について要点をまとめました。

基準6. 適度に温暖な気候の地域

寒すぎず暑すぎず、適度に温暖な気候の地域を選びましょう。

加齢で足腰が弱くなると、冬の積雪は大変です。

家に閉じこもりがちになると、さらに足腰が弱まり、健康寿命を縮めることに。

積雪がなくても路面の凍結で転倒して、足の骨を折ると、その後は一生寝たきりになる可能性もあります。

また寒い地方では冬の暖房費だけで月に数万円かかります。

冬のお風呂場で急に冷えると血圧があがり、脳内の血管が切れることもあります。

かといって、夏の暑さが厳しい地方では、熱中症で命を落とすケースも。

適度に温暖な気候も長生きに大切な要素です。

基準7. 今後予想される災害で被災しにくい地域・家

地震は立地と耐震性・保険でカバー

世界の地震の約10%が日本で起きています。

老後20年とすると、確率的にはマグニチュード8クラスの地震を2回、マグニチュード7クラスは40回経験する計算に。

南海トラフ地震なども確実に起きると予想されています。

日本では比較的地震が少ない地域とされていた熊本でも、2016年4月にマグニチュード7.3の地震が起きました。

日本ではどの地域に住んでも地震からは逃げられません。

住む家は耐震性が確保された家を選び、津波が襲ってきても安全な高台などを選ぶ方が良いでしょう。

持ち家の場合は、地震保険にも加入しましょう。

一戸建ての場合は、2000年6月以降に着工されたものか、耐震改修工事をしたものを選びましょう。

2000年基準については、こちらで解説しています。

もし新耐震の戸建てを売る予定で、2000年の耐震基準に適合しないなら急いだ方が良いかもしれません。木造戸建ての売却で知っておきたい「2000年基準」についてまとめました。

土砂災害や洪水はハザードマップで確認

地球温暖化の影響で、台風や大雨の被害が増えています。

大雨による土砂災害や洪水のリスクは、ハザードマップを見ることで確認できます。

国土交通省のハザードマップポータルサイトでは、自分が住んでいる自治体のハザードマップを見ることもできます。

災害リスクの参考になるサイト

- ハザードマップポータルサイト

- 国土交通省が洪水・内水・高潮・土砂災害・火山・土地高低差・災害危険度などをまとめたサイト

- 地震に関する地域危険度測定調査(東京都)

- 東京都の地震に対する揺れについての調査結果です。

- ゆれやすさマップ(各自治体防災情報)

- 全国の地盤について、地震で揺れやすさを地図にしています。

- インターネットで住宅地盤情報GIODAS

- 過去に行った地盤調査の情報がまとめられています。

- 活断層図(国土地理院)

- 地震は活断層以外の場所でも頻発しているため、あくまで参考程度ですが。

- 地震ハザードステーション

- 現代の科学では地震の発生を予想できませんが、周期的に起こる地震については、ある程度予想することもできます。

老後の移住を成功するための5つのコツ

最後に老後の移住を成功させるための5つのコツを紹介します。

- いきなり買わずに先ず賃貸

- 今の家を貸す場合は慎重に

- しっかりした予算管理

- 働くという選択肢も考える

- あなたの大切にしたいことを優先する

それぞれ解説します。

コツ1. いきなり買わずに先ず賃貸

移住に良さそうな土地を見つけたら、すぐに家を買うのではなく、まず賃貸で半年〜1年くらい住んでみると良いでしょう。

65才からの人生は20年以上あります。

1年住んでみて気が変われば、また違う土地に移る時間も十分にあります。

地方では驚くほど家賃が安く、賃貸住宅の空室率も高いので、圧倒的に借り手が優位。

短期でも嫌がられずに貸してくれます。

住みながら情報収集

住みながら、医療環境、交通インフラ、気候、物価、住居、地域社会の雰囲気、過疎化、特殊な地域リスクなどについて調べましょう。

まず賃貸住宅に住んでから付近で購入する家を探すと、良い物件を見つけやすくなります。

運が良ければ、知り合った人の紹介で家を購入して仲介手数料などを浮かせることもできます。

PM2.5や黄砂、花粉など地域特有の問題もある

九州では中国から飛来する空気汚染物質PM2.5の被害が深刻です。

季節によってはこれに黄砂が加わります。

福岡などは人気の街ですが、PM2.5と黄砂は住んで初めて分かる問題です。

また地方に行くと杉や檜が増えるため花粉症がひどくなる人もいます。

住みながら、地方の空気や雰囲気が自分に合っているか、体感してみましょう。

コツ2. 今の家を貸す場合は慎重に

もし都心に家を所有して住んでいるなら、今の家を「貸す」か「売る」かで迷うかもしれません。

ある程度築年数が経った住宅であれば、確実に「売る」方が良いでしょう。

子供に相続するなら不動産か、それとも売却してお金か。最適な方法を判断するには、5つポイントを知っておきましょう。

貸すことを考えている場合は、家を賃したときの手間や費用などを一度整理してみて下さい。

固定資産税、都市計画税、町内会費、修繕積立金、内装の現状復旧費用、不動産会社への広告費、設備の故障、空室リスク、大規模修繕の一時金、火災保険、地震保険、賠償責任保険、建替えの協議、耐震補強、管理組合の役員等々。

不動産の賃貸業は、ある程度の戸数をまとめて運営して、初めて利益の出る利幅の薄いビジネスです。

遠方から管理した場合、難易度はさらに上がります。

マンションを8年間貸した経験を元に、あなたがマンションを貸すべきか・売るべきか簡単に分かる診断チャートを用意しました。また賃貸と売却のそれぞれについて、知っておきたい知識から具体的な試算例まで網羅し、分かりやすくまとめています。

公的なサポートとして、移住・住みかえ支援機構もありますが、残念ながら利用率は低迷しています。

移住・住みかえ支援機構はとても良い制度ですが、利用率は高くありません。原因となっているデメリットなどについて解説します

認知症になると売ることも困難になる

ちなみに認知症になると、家を売るためには後見人制度の利用が必要です。

任意後見人制度では、裁判所が家を売って良いのか判断するため、家族が家を売りたくても売れない恐れもあります。

後見人については、こちらで解説しています。

認知症になった親の家でも、親が同意していれば子供が売れる場合もあります。認知症の親の家を売る3つの注意点、成年後見制度の4つの注意点などをまとめました。

子供に迷惑をかけないために、家族信託という新しい選択肢もありますが、ある程度(数億円以上)の資産規模がないと難しいでしょう。

家族信託について、詳しくはこちら。

認知症になる前に用意しておきたい家族信託について、仕組みや注意点、始める方法について、分かりやすく解説します。

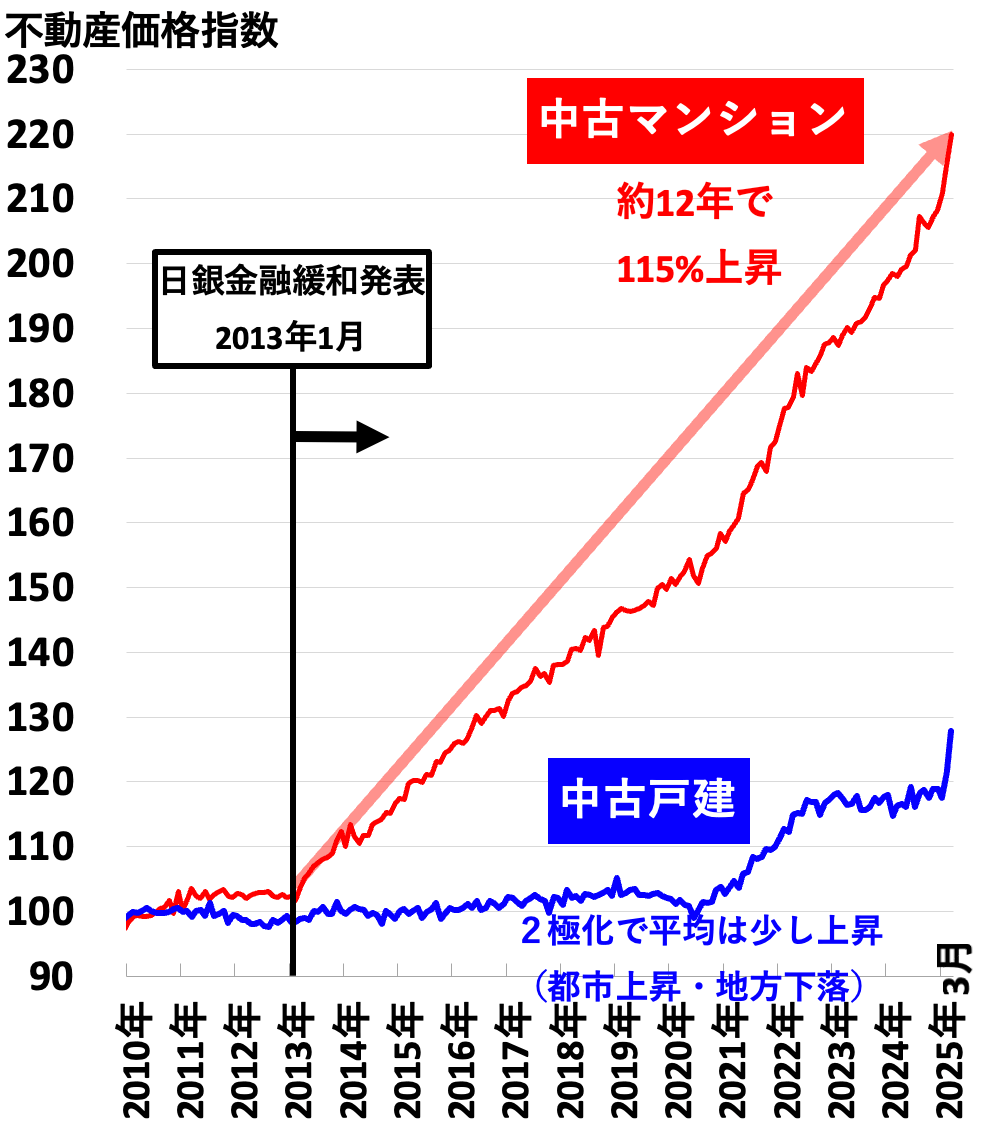

一部は価格が高騰し売りどき

今は都心部を中心として不動産相場が高騰しています。

不動産価格指数(全国)

不動産価格指数とは

不動産相場の価格変動が純粋に分かる指数。国土交通省がアンケートで集めた年間30万件の成約価格を元に、ヘドニック法という統計計算でまとめたもの。3ヶ月前までのデータが毎月末頃に公表される。2010年の平均を100として算出。

中古マンションは約12年で115%も値上がりしています。

一戸建ては変わらない様に見えますが、これは一戸建ての多くが郊外や田舎にあるため。

一戸建ても、都市部ではマンションと同じ様に高騰しています。

あなたの家も、今なら予想外の高値で売れるかもしれません。

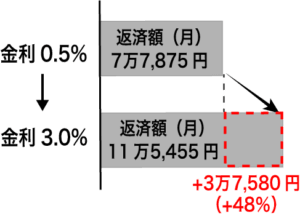

金利上昇により不動産が値下がりする恐れ

今は金利上昇により不動産価格が下落する恐れがあります。

金利が上がると不動産にはマイナス効果

日銀が17年ぶりとなる金利の引き上げを開始しました。

金利が上がると、不動産は値下がりする傾向があります。

理由として、金利が上がると住宅ローンの返済額が増え、家が売れにくくなるため。

例えば、毎月の返済額と支払い利息は、金利によって次の様に変わります。

ローン総額3,000万円、期間35年の場合

| 金利 | 毎月の返済額 (金利0.5%からの増額率) |

総支払額 (元本に対して) |

|---|---|---|

| 0.5% | 77,875円 | 3,271万円 (+9%) |

| 1.0% | 84,685円 (+9%) |

3,557万円 (+19%) |

| 2.0% | 99,378円 (+28%) |

4,174万円 (+39%) |

| 3.0% | 115,455円 (+48%) |

4,849万円 (+62%) |

| 4.0% | 132,832円 (+71%) |

5,579万円 (+86%) |

| 5.0% | 151,406円 (+94%) |

6,359万円 (+112%) |

| 6.0% | 171,057円 (+120%) |

7,184万円 (+139%) |

金利が0.5%→3.0%に上がった場合、月々の支払いが+48%(+37,580円)増、総支払額は元本+9%→元本+62%に増えます。

ハウス

ハウス 月々の支払いが1.5倍になると厳しいね。

でも金利はそんなに上がるのかな?

家博士

家博士 専門家の予想する到達金利も少しづつ高くなってきたよ。

専門家が予想する到達金利も0.5%→1.25%に上昇

経済の専門家(エコノミスト)が予想する最終到達金利(ターミナルレート)も、

- 2024年3月 0.50%

↓ - 2025年1月 1.00%

↓ - 2025年3月 1.25%

と徐々に高くなっています。

【参考】日銀利上げ予想は7月が依然最多、最終到達点1.25%に上昇-サーベイ

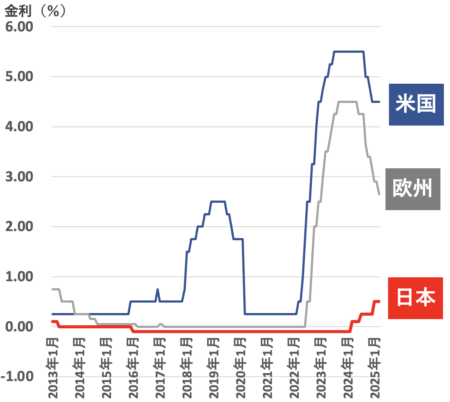

世界との金利差はまだ大きい

主要国の中央銀行はすでに金利を下げ始めましたが、まだ日本との金利差は大きく開いています。

世界の中央銀行の政策金利推移

世界的な金利水準に合わせて、日銀も金利を引き上げる可能性は十分にあるでしょう。

ハウス

ハウス このままもし金利3%に上がると、月々の返済が1.5倍か!

家博士

家博士 金利が上がると、売る人が増えて、買う人は減る。だから値下がりするんだ。

すでに海外の一部では値下がりが始まっているよ。

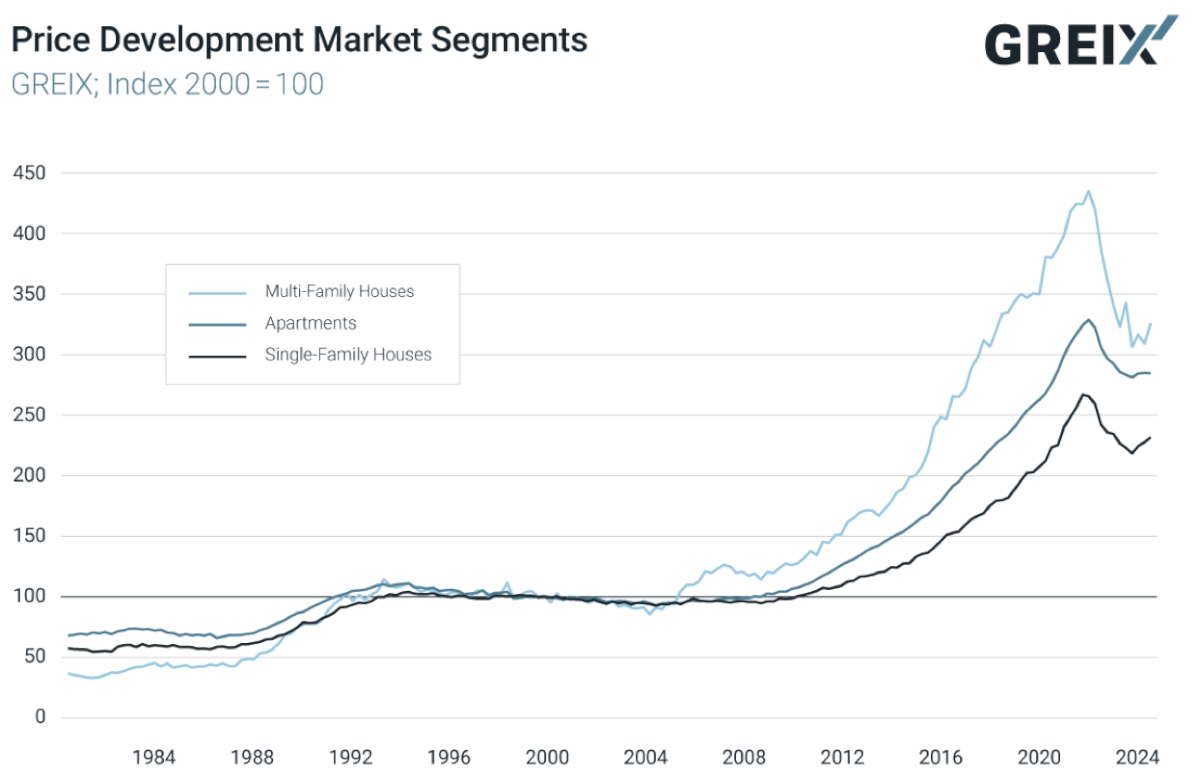

すでに海外の一部で不動産が値下がりした

ドイツでは2割以上値下がり

ドイツは住環境が日本に似ており、日本より2年早く金利が上がり始めました。そのドイツでは不動産がすでに2割以上値下がりし、過去60年間で最大の下落を記録しています。

ドイツの住宅価格指数の推移

住宅ローンの変動金利が上がり始めると、不動産価格は大きく動き始める恐れがあります。

いずれ不動産を売却する予定があるなら、準備しておいたほうが良いでしょう。

マンション価格の高騰はいつまで? 下落はいつ? 高騰の原因となった金融緩和が限界の今、中古マンション価格の短期的・長期的な展望について解説します。

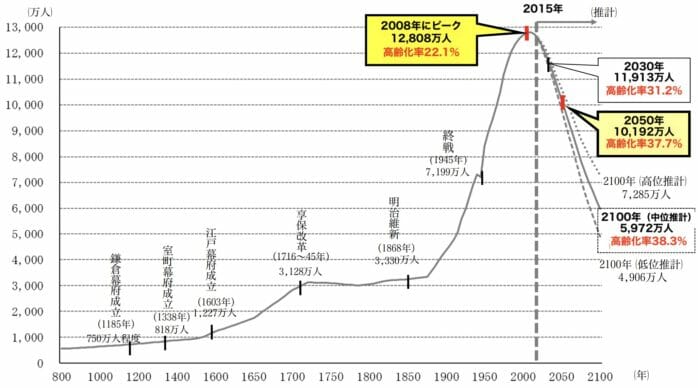

そもそも長期的に日本の不動産は下がり基調。

シンガポール国立大学の研究によると、日本の住宅価格は2010年→2040年の30年で平均46%下がる(価格は半額)と予想されています。

日本の不動産が長期的に値下りする理由は、人口が急激に減少する一方で、新築住宅がどんどん建てられているため。

日本の人口は2008年にピークを迎え、歴史上で初の人口減少が始まりました。

日本の長期人口変化

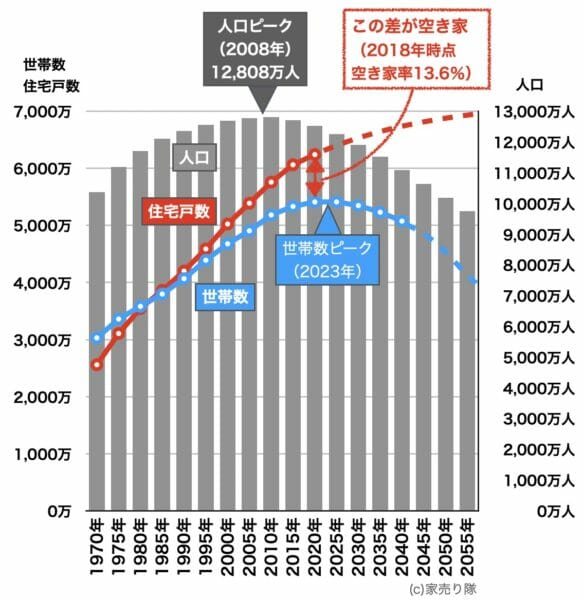

しかし新築住宅は毎年90万戸も供給されるため、空き家は増える一方です。

一部の都心部を除くと、中古住宅はますます売れにくくなるでしょう。

日本人の人口・世帯数と住宅戸数

まずは今の相場で、あなたの家がいくらで売れるのか、確認してみることをおすすめします。

インターネットの不動産一括査定サイトでは、無料で価格の査定を依頼できます。

コツ3. しっかりした予算管理

住宅を除いた物価指数は、地方でも5%程度しか安くなりません。

生活にかかるコストはほとんど同じだと考えると、地方移住で最大のメリットである「住居費用の差額」を上手く利用することが予算管理では大切です。

今の家をいかに高く売るかで、今後の住居プランも変わります。

家を高く売るには、良い不動産会社を選ぶことが大切です。

家の売却を成功するためには、専門的な知識や豊富な経験そして強い気持ちが大切です。あなたをサポートしてくれる不動産会社を選ぶためには、どういった点に注意すればよいのでしょうか。

コツ4. 働くという選択肢も考える

移住した先で知人を作る方法には色々ありますが、そのひとつとして働くという選択肢があります。

フルタイムでなくても、週に3日でも働くことで人間関係も広がり、色々な情報が入ってきます。

65才以上で未経験でも、色々な仕事があります。

例えば「全国移住ナビ」では全国のハローワークと連携して仕事が探せます。

コツ5. あなたの大切にしたいことを優先する

移住について迷ったら、もう一度あなたの大切にしたいことを考えてみて下さい。

幸せになるためにはどうなったら良いのか。

老後は誰と、どのような時間を過ごしたいのか。

もしかしたら、移住は幸せになるための手段の1つであって、他に方法があるかもしれません。

物を減らして人生を豊かに

移住するにしても、しないにしても、家の中の物を減らす事は、あなたの人生を豊かにしてくれます。

所有物を必要最低限の物だけに減らすと、あなたの本当に大切なことが何なのかが明確に。

今後の人生で万が一の事があっても、子供や親戚に迷惑をかけないためにも、物はどんどん減らしましょう。

捨てるのがもったいなければ、寄付をするという選択肢もあります。

まとめ

老後の移住で失敗しないための住替えについてまとめると、

- 65才以降も20年あると考えて、移住を焦らない。

- まず賃貸で住んでみる。その間に、医療環境、交通インフラ、気候、物価、住居、地域社会の雰囲気、過疎化、特殊な地域リスクなどについて調べる。

- 老人介護施設の受け入れ余裕がある地域のリストを参考に、移住先を選ぶという方法も。

- 移住先でも災害リスクに備える。

- 地方でも物価はほとんど変わらない。住居費が違うだけ。

- 今の家をなるべく高く売り、資産を有効に活かす。

- 家の売却価格を考慮して、予算計画をたてる。

- なるべく物を減らして豊かな人生を。

あなたの老後が真に豊かで、幸せなものになることをお祈りしております。

今の家を高く売るなら、優秀で信頼できる不動産会社に依頼しましょう。

都市部なら大手3社(三井のリハウス・住友不動産ステップ・東急リバブル)が実績豊富。

とりあえず1社だけ査定を依頼するなら、39年連続で実績1位の三井のリハウスが良いでしょう。

⇒三井のリハウス

大手にまとめて査定を依頼するなら、大手6社が共同運営するすまいValueが便利です。

大手と比較するなら、首都圏・関西圏は両手仲介のないSRE不動産(旧ソニー不動産)

首都圏・関西圏以外の都市部で大手と比較する場合や、大手の営業エリア外の地方では、一括査定サイトを利用すると良いでしょう。

全国対応の一括査定サイトとして定番はこちら。

その他、主要な一括査定サイトはこちらでまとめています。

不動産一括査定サイト、主要16社を徹底比較し、ランキングでまとめました。

あなたの不動産売却が成功することを、心よりお祈りしております!