「マンションリフォームの失敗例は? 注意点は?」

マンションのリフォーム・リノベーションでお悩みですね。

確かにリフォームには費用がかかり、工事中の不自由も相当なもの。

せっかくリフォームするなら失敗したくないですね。

そんなあなたのために、マンションのリフォーム・リノベーションについてまとめました。

特にマンションはリフォームの制約が多く、共用部分や管理規約で思うようにリフォームできない恐れがあります。

またマンションの寿命も大きな問題になるでしょう。

この記事では、マンションリフォームでよくある4つの失敗例を解説、さらに6つの注意点もまとめました。

マンションリフォームの失敗を防ぎ、リフォーム後に後悔しないために、この記事がお役に立てば幸いです。

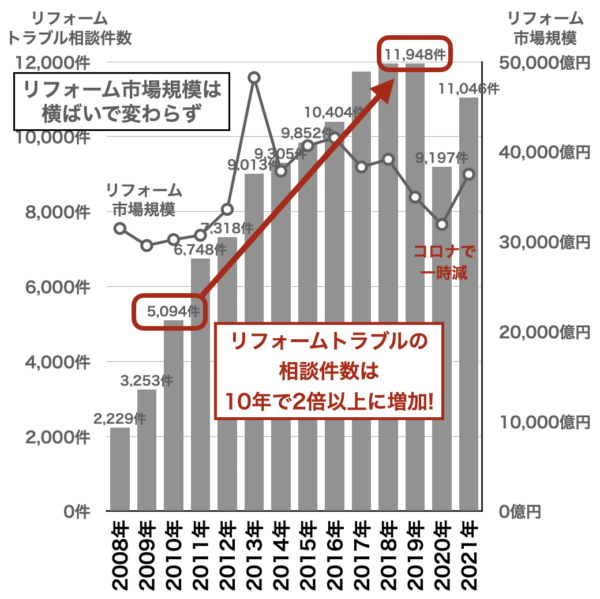

リフォームのトラブルは10年間で2倍に増加

リフォーム・リノベーションのトラブルは増えています。

「住宅リフォーム・紛争処理センター」には、年間1万件前後のリフォームトラブル新規相談があり、相談件数はこの10年で約2倍に増加。

一方で住宅リフォームの市場規模は横ばいで変わっていません。

リフォームトラブルの新規相談件数と

リフォーム市場規模

ハウス

ハウス そんなにトラブルがあるんだ!

リフォームのトラブルってどんなの?

家博士

家博士 よくある失敗例を紹介しよう。

マンションリフォーム4つの失敗例

マンションのリフォーム・リノベーションでよくある4つの失敗はこちら。

それぞれ解説します。

失敗1. 高額な費用を請求される

リフォーム会社に高額な費用を請求される失敗です。

訪問営業はトラブルが多い

高額請求のトラブルは、特に訪問営業で高齢者を狙うリフォーム会社に多くあります。

さらに悪質な業者は、無料点検として家に上がり、床下に水が貯まっているなどウソをついて、本来は不要な工事を提案する恐れも。

家博士

家博士 訪問営業の営業マンは誘導が巧妙で断りにくい。

訪問営業、無料点検などの話は一切聞かずに、始めからきっぱり断ろう。

年間6千〜7千件のトラブル相談

訪問販売によるリフォーム工事・点検商法について、年間6千〜7千件のトラブル相談が消費者センターに寄せられています。

【参考】国民生活センター・訪問販売によるリフォーム工事・点検商法

詐欺罪や特定商取引法違反(不実の告知)で逮捕者も出ているほど。

警視庁生活経済課は6月 30 日、東京都内にあったリフォーム会社「サムニンイースト」(現リブロ)の元営業担当者ら 4 人を詐欺と特定商取引法違反(不実の告知)の疑いで逮捕した。

・うその説明で高齢者らに不要な住宅リフォーム契約を結ばせ、金をだまし取った疑い。

・同社はグループ数社とともに 2002 年以降、 34 都府県の約5,400 人とリフォーム工事を契約。約3年間の売り上げは全体で約115億円に上る。同課は売り上げの大半が不要な工事だったとみて追及する。

出典:国土交通省・悪質リフォーム事件等に係る報道例

国土交通省も悪質リフォーム対策検討委員会を設置するなど対策していますが、被害は続いています。

悪質リフォームの被害にあったら

悪質リフォームの被害にあったら、8日以内であればクーリングオフで契約解除できます。

いずれにしても一人で悩まずに、消費者ホットラインや住まいるダイヤルに相談してみましょう。

【参考】国土交通省・悪質なリフォーム事業者にご注意ください!

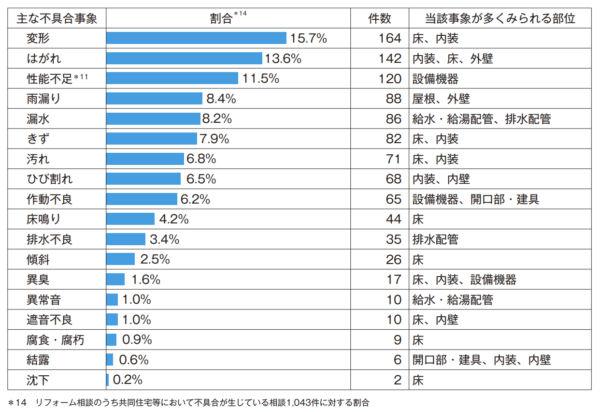

失敗2. 手抜きやミスでトラブルになる

リフォーム工事のレベルが低く、手抜きやミスで完成後にトラブルになるケースです。

トラブルの具体的な例

マンションリフォームのトラブル例として次があります。

- 給水管の未交換や接続ミスで下の住戸へ漏水した

- 排水管の勾配ミスで水の流れが悪くなる・詰まりやすくなる。

- 換気ダクトが接続されていなかった。

- フローリングが規格と違い、下の家から苦情が来た。

- アスベスト対策が不十分で体調が悪くなる。

いずれも信じられない様なトラブルですが、実際にあった事例です。

よくある工事トラブル箇所

マンションのリフォームで多い工事トラブルはこちらです。

実績豊富なリフォーム会社を選ぶ

マンションリフォームで手抜きやミスによるトラブルを防ぐためには、実績豊富なリフォーム会社を選びましょう。

具体的な選び方は、後述の「注意点1. 実績豊富な会社を選ぶ」で解説してます。

失敗3. 予定していたリフォームができない

マンションでは、予定していたリフォームができない事が多くあります。

原因として、マンションには次の3つの制限があるため。

- 共有部

- 管理規約

- 法律

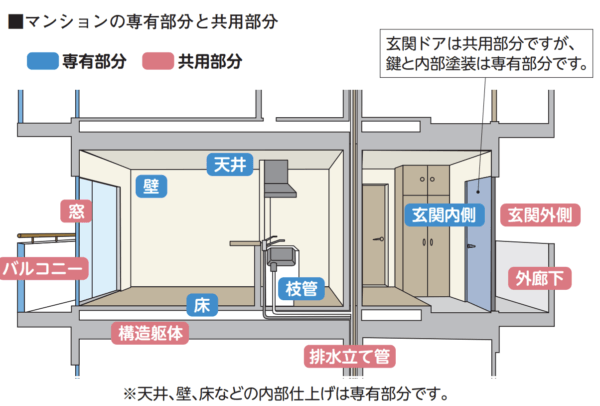

制限1. 共用部分はリフォームできない

マンションには共用部分と専有部分があり、リフォームできるのは専有部分のみ。

共用部分はリフォームできません。

共用部分と専有部分

リフォームできない共用部分の例

- 窓ガラスやサッシ

- 玄関ドア

- バルコニー

- インターホン(室内側の装置も含む)

- 電気・上下水道・ガスなどの幹線

- 床や壁の構造部分

窓ガラスやサッシ、玄関ドアは交換も改造もできません。

(※ただし一部のマンションは細則で条件付きで認めている場合があります。)

窓の断熱性を高めるためには、内側に内窓をつけるしかありません。

玄関に防犯用の補助錠を付けることも原則は禁止です。

バルコニーもほぼリフォーム不可。

インターホンも共用部分なので、交換や改造はできません。

部屋側の装置も交換できないため、内装をピカピカにしても古いインターホンだけは残ってしまいます。

ハウス

ハウス そうかぁ、色々制限が多いんだね。

でも電気・水道・ガスの幹線がリフォームできないと、何が問題なの?

家博士

家博士 設備の能力が制限されることも多いんだ

設備の制限があることも

マンション各戸の電気やガス、給排水といった設備は、マンションの共用部にある大元の設備(本管や幹線等)に接続するもの。

専有部分の設備のグレードも、大元の能力に制限される場合があります。

例えば、次のリフォームは問題になる恐れがあります。

- ガス給湯器の号数を上げる

- 電気の契約容量を上げる

- 共用ダクトの排気ファン能力を上げる

いずれも大元の設備の能力内に収まるか、確認した方が良いでしょう。

家博士

家博士 あとディスポーザーも設置できないね

ディスポーザーは個別に設置できない

ディスポーザーは、流し台の下にある排水設備に取り付けて生ごみを細かく砕き、下水に流す装置。

生ごみの嫌なニオイや害虫を防げるメリットがあります。

しかしディスポーザーは自由に設置できません。

ディスポーザーを設置する場合は「ディスポーザー排水処理システム」としてマンション全体の共用設備に処理槽の設置が義務付けられます。

ハウス

ハウス ふー、なんだかいっぱい制限があるね!

あと床や壁の構造部分はどういうこと?

家博士

家博士 間取りの変更で、壁や水回りが動かせないんだ。

構造壁は撤去・移動できない

マンションによっては、専用部分にコンクリート製の構造壁があり、この壁は撤去・移動できません。

なぜならマンション全体の耐震性能を確保するために必要な壁だから。

構造壁かどうかは、図面を確認するか、専門家に調べてもらわないと分かりません。

古いマンションは水回りが動かしにくい

古いマンションは、水回りの位置を動かせないケースがよくあります。

床下に排水管の勾配がとれるゆとりが必要

水回りを動かすためには、フローリングの床下に排水管の勾配がとれるゆとりが必要です。

最近のマンションでは、このゆとりがある設計が主流なので、水回りを動かしやすいでしょう。

しかし築30年を超えるマンションでは、水回りを動かせるものはかなり少なくなります。

築年数が古いと水回りを動かせない

築年数が古いマンションでは、配水管が階下の天井裏にあったり、床下にあってもゆとりがないため、水回りの移動は困難です。

ただし床のレベルを上げて勾配を確保できれば動かせる場合もあります。

とりあえずリフォームが可能か、リフォーム会社に相談してみると良いでしょう。

ハウス

ハウス 壁や水回りも動かせないことがあるんだ!

家博士

家博士 次は管理規約の制限だね。

フローリングの遮音性能が代表的かな。

各マンションには管理規約がある

各マンションには独自の管理規約があり、フローリングの等級などが決まっています。

管理規約に違反するリフォームはできません。

またリフォーム完了後に管理規約違反が発覚すると、再工事が必要になる恐れもあります。

フローリングは管理組合の承認が必要

床は専有部なのでリフォームできますが、リフォーム前に管理組合の承認が必要です。

なぜなら騒音トラブルを避けるために、通常のマンションではフローリングの遮音性能が決まっているため。

国土交通省の定める「マンション標準管理規約第17条」でも、管理組合理事長への申請と書面での承認が必要です。

フローリングには遮音性能がある

通常はフローリングのカタログにマンション用は推定L等級(軽量床衝撃音低減性能LL−40,LL-45)というのが記載されています。

2008年からΔL等級に変わりましたが、併記されている推定L等級の方が分かり易いでしょう。

【参考】集合住宅の遮音性能・遮音設計の考え方

必要な遮音性能のレベルはマンションによって違います。

マンションの使用細則に記載されている場合もあるので確認してみましょう。

近隣とのトラブルで代表的な「騒音」ですが、その解決はとても難しいのが現実です。あなたにできる対処法を、法律も含めて詳しく解説します。

ハウス

ハウス フローリングは性能の制限があるんだね。

家博士

家博士 あとは法律の制限だね。

法律の制限の例

バルコニーにスノコ床を敷き込む等

バルコニーは専有部でなく、専用使用権が認められている共用部。

実は避難経路として確保するため、避難に支障となる物品を置けません。

たとえば部屋との段差をなくすためにバルコニーにスノコ床を敷き込む場合には、避難ハッチに支障がないよう、その部分のスノコをくり抜く必要があります。

避難の際に邪魔になる大きなプランターを設置することは避け、室外機も邪魔にならないようにしておきましょう。

隣との仕切り板の前に物を置くことは、避難経路を塞ぐことになるためNGです。

採光面積や換気面積の制限

部屋数を変えるなど、間取りを大幅に変える場合は要注意。

居室には自然採光と換気に有効な窓を設ける必要があります。

必要面積と有効面積は、それぞれ次の通り。

- 採光面積について

- 必要採光面積は床面積の1/7、有効採光面積は窓面積×採光補正係数

- 換気面積について

- 必要換気面積は床面積の1/20、有効換気面積は外気に向かって開放できる実面積

【参考】建築基準法第28条

給気ガラリ付きだと内サッシを付けられない場合も

窓が給気ガラリ付きのサッシでは、内サッシを取り付けできない場合があります。

なぜなら内サッシを取り付けると、給気口を塞いでしまうため。

給気口は法令に基づいて設置されているもので、塞ぐと法令違反になります。

シックハウス対策の換気も必要

またシックハウス対策は、規制対象となる建材の使用制限や24時間換気を居室に設置すること、天井裏等に換気設備を設置することなどが義務付けられています。

シックハウスは瑕疵になるのでしょうか。判断のポイントをまとめました。

高層階(11階以上)は内装を準不燃材に

部屋面積が100平方メートルを超え、更に11階以上の高層階にある場合は、内装を「準不燃材」以上にする義務があります。

建築基準法施工令第112条第5〜7項に定められている内容です。

数多くの法令・条例がある

リフォーム・リノベーションには数多くの法令・条例が関係します。

具体的には、次のような法令・条例があります。

建築関係法令

- 建築基準法(地方公共団体が建築基準法に付加する条例等も含む)

- 都市計画法

- 消防法

- 耐震改修促進法(建築物の耐震改修の促進に関する法律)

- 建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)

- バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)

- 建設業法

- 建築士法

- 宅建業法(宅地建物取引業法)

- 長期優良住宅法(長期優良住宅の普及の促進に関する法律)

- 下水道法

- 浄化槽法

住宅に関するその他法令

- 住生活基本法

- 住宅品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)

- 区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)

- マンション管理適正化法(マンションの管理の適正化の促進に関する法律)

民法その他関係法令・制度

- 民法

- 消費者契約法

- 特定商取引法(特定商取引に関する法律)

- 消費生活用製品安全法

- 建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)

- 廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)

- 家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)

ハウス

ハウス 頭がクラクラしてきた

家博士

家博士 まぁまぁ。法律が沢山あるってことだけ分かれば良いよ

失敗4. マンション全体の寿命が尽きる

自宅だけリフォームしても全体の寿命は延びない

戸建て住宅であれば、フルリフォームで住宅の寿命を延ばせますし、資産価値も上がります。

しかしマンションは自宅をフルリフォームしたからといって、マンション全体の寿命が延びるわけではありません。

たとえ専用部だけが綺麗になっても、共有部が手入れされていなければ資産価値は下がってしまうのです。

専有部をピカピカにリフォームしても、マンション全体の寿命が尽きると、快適に住み続けることが難しくなります。

マンションには寿命がある

マンションには寿命があります。

マンションの寿命が尽きるとは、具体的には次の様な状態です。

- 下水管が詰まり、頻繁に汚水が廊下にあふれる

- 上階の配管から漏水し、部屋が水浸しになる。

- 雨漏り、水漏れが頻発する

- エレベーターが停まる

- 共有部の照明が点かない

- 共有部にゴミが放置され、スラム化する

- 外壁タイルや照明などが落下する

ハウス

ハウス マンションの寿命が尽きるって、なんだか怖い!

なんでこんなことになるの?

家博士

家博士 古くなると設備や躯体が劣化するからだよ

設備や躯体が劣化し、建て替えた方が経済的になる

マンションは築年数が古くなると設備や躯体が劣化します。

外壁塗装や防水は十数年毎、給排水管は30年毎を目処に交換が必要。

エレベーターや機械式駐車場なども寿命があります。

すると修繕や交換の費用が増え、いずれ建て替えたほうが経済的になるのです。

しかし建て替えできたマンションは全国でわずか2%ほど

しかし全国で建て替えできたマンションはわずか2万戸と、建て替え対象となる旧耐震マンション103万戸の2%程度しかありません。

なぜなら建て替えには、1戸あたり2千万円以上の費用負担が必要だったり、長期間の仮住まいになるなどデメリットもあるため。

住民が高齢化すると、建て替えに反対する人が増えて、住民の意見が統一できなくなるのです。

マンションの寿命は個々のマンションで大きく違う

マンションの寿命は個々のマンションで大きく違います。

マンションの寿命の傾向として

- 新しいマンションほど寿命は長い

- 管理組合の運営が良いほど寿命は長い

特に長期修繕計画と修繕積立金の状況で、寿命は倍にも半分にもなってしまいます。

詳しくは、後述の「注意点6. マンションの寿命を確認する」で解説しています。

ハウス

ハウス リフォームには、いろいろ落とし穴があるんだね。

家博士

家博士 リフォームで失敗しないための注意点をまとめたよ。

マンションリフォーム6つの注意点

それぞれ解説します。

注意点1. 実績豊富な会社を選ぶ

マンションのリフォームを依頼するなら、実績豊富なリフォーム会社へ依頼しましょう。

最低限チェックしたい条件

実績豊富なリフォーム会社の条件として、最低限チェックしたい条件はこちら。

- 建設業許可を取得している

- 国土交通大臣登録の加入団体に加入している

- 工事件数・売上高・設立年数・従業員数・有資格者数などを明示している

- リフォーム瑕疵保険が利用できる

- メーカー保証より手厚い自社保証制度がある

- 自社で賠償責任保険・工事保険などに加入している

ハウス

ハウス 沢山あるね。これ全部?

家博士

家博士 経験豊富なリフォーム会社なら、全部当然のことだよ。

もしこの条件を聴いても説明してくれないなら、怪しいと思ったほうが良いね。

経験不足・能力不足のリフォーム会社も多い

リフォーム会社には素人同然の会社も多くあります。

なぜならリフォーム会社は、工事金額500万円以下なら、無許可・無資格で誰でも開業できるため。

特に要注意なのは、リフォーム会社で雇われて働いていた人が独立したばかりのケース。

こういった人は工事の腕は良くても、今まで営業など他の人が担当していた法令・構造・契約には素人だったりします。

実績欲しさに法令・構造を無視する恐れも

また実績が少ないリフォーム会社では、工事実績欲しさに法令や構造を無視する恐れもあります。

例えば、依頼主の要望(デザイン優先など)に応えるために、法令的にはアウトだけどあえて無視するケース。

また設計段階では法令・構造に問題がなくても、現場で壁を解体したら問題が判明し、変更が大変なので無視するケースも。

立ち上げたばかりのリフォーム会社では、リスクを犯しても受注をとる傾向があるので注意して下さい。

経験豊富なリフォーム会社は、事前説明でトラブルを防ぐ

経験豊富なリフォーム会社は、事前の説明やアドバイスでトラブルを防ぎます。

例えば完成後にイメージと違う原因の多くは、リフォーム会社の説明不足。

壁紙やフローリングのリフォームでは、サンプルを見せるだけでなく、全面を変えるとサンプルより明るく(淡く)見えることまで説明します。

また床材やドアと壁紙の色調は基本色を合わせるなど、基本的な考え方もアドバイス。

中には専用ソフトを使って、パースや3Dイメージで説明してくれるリフォーム会社もあります。

ハウス

ハウス 経験豊富だと、ノウハウが蓄積されているんだね。

家博士

家博士 トラブルを避けるために、実績豊富なリフォーム会社を選ぼう。

注意点2. 3社以上の相見積もりを取る

戸建てのリフォームでは、必ず複数のリフォーム会社に相見積もりを取りましょう。

相見積もりをとる3つのメリット

複数に相見積もりをとると、次の3つのメリットがあります。

- 話を聴き比べるので、悪質な会社にダマされない。

- 相場が分かり、価格交渉にも有利。

- 各社の提案を比較して、最適な会社を選べる。

3社〜5社程度を一括査定サイトで探す

相見積もりを依頼するリフォーム会社の数は最低3社以上は欲しいところ。

ただし多いと対応が大変なので多くても5社程度が良いでしょう。

もしリフォーム会社の心当たりがなければ、一括査定サイトを利用すると便利です。

一括査定サイトはいくつかありますが、定番はホームプロ。

ホームプロは、10年連続でリフォームサイト利用者数1位(リフォーム産業新聞による)

ホームプロでは匿名で見積もりが依頼でき、最大8社を紹介。

匿名の状態で業者と商談でき、断るときもボタン一つで可能です。

リフォーム業者の比較サイトをまとめ、おすすめ4社をピックアップ。リフォーム比較サイトなら、あなたのエリアで実績が豊富なリフォーム業者に、まとめて相見積もりを依頼できます。また見積比較や業者選びの注意点も解説しました。

不安なら見積書を確認してもらう

リフォーム見積りの内容が不安であれば、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターの「リフォーム見積チェックサービス」に相談しましょう。

リフォーム見積チェックサービスでは、無料で見積書の内容をチェックし、事業者に確認すべきポイントやリフォームの注意点などをアドバイスしてもらえます。

リフォーム見積チェックサービス(住まいダイヤル)

電話番号 0570-016-100

注意点3. 工事前に契約書を交わす

マンションのリフォームでは、工事前にきちんと契約書を取り交わしましょう。

契約書の内容

リフォーム契約書の内容は、次が記載されているか確認して下さい。

- 請負契約書

- 契約者、契約金額、工期、支払時期と方法など

- 請負契約約款

- 契約に関する細かい約束事。

遅延損害金や瑕疵担保責任、紛争の解決方法など。 - 見積書

- 契約金額と明細を記載。設計図書と照合し、内容、工事範囲を確認。 「工事一式」の費用のみ記載されていたら、明細を取り寄せる。

- 設計図書

- 平面図などの設計図、各部屋の内装仕上材一覧を記入した仕上表など。 打ち合わせで決めた内容が盛り込まれているか確認。

- 打合せ記録

- いつ何が決定されたかの記録。打ち合わせの都度作成。

内容をチェックするときは、次の標準契約書式と比較すると分かりやすいでしょう。

【参考】一般社団法人住宅リフォーム推進協議会・標準契約書式

注意点4. リフォーム前提で購入なら事前に相談

リフォームを前提でマンションを購入する場合は、必ず事前にリフォーム会社へ相談しましょう。

なぜなら法令や耐震構造、管理規約の制約で、できないリフォームもあるため。

マンションリフォームは共用部分・管理規約・法律に制限される

具体的な失敗事例は前述の「失敗3. 予定していたリフォームができない」で紹介しました。

例えばマンションの窓は共用部分なので、勝手に交換できません。

また室内の壁が構造壁(共用部分)であれば間取りを変更できないケースも。

配管がスラブ(共用部分)に埋め込まれていると、水まわりは移動できません。

こういった制約は、専門家でないと判断が難しいのが現実です。

リフォーム会社にも当たり外れがあるので、3社程度に意見を聞いたほうが安全でしょう。

築年数が古いほど薄いコンクリート躯体で、音のトラブルも

一般的に築年数が古いほど戸境壁や床スラブは薄く、防音性能は低くなります。

このためカーペットや畳の部屋をフローリングにすると、騒音トラブルに発展する恐れも。

過去にトラブルになったマンションでは、フローリングへの交換を禁止しているケースもあります。

一般的に、マンションのスラブ厚(床のコンクリート厚)は、次のように厚くなってきています。

- 1970年代まで→130mmが標準

- 1980年代→150mmが標準

- 1990年代後半→180〜200mmが標準

住宅金融支援機構の調査では、1990年代後半には200mm以上が6割超に。

(住宅金融支援機構・平成16年度公庫融資を利用したマンションに関する満足度より)

「もう少し床を厚くして防音性を改善したい」と思っても、構造的に難しく、そもそも共用部分なので改善できません。

マンションのリフォームでは、専有部分でも管理規約や細則で制限を受けるのです。

注意点5. 売却前のリフォームは不動産会社に相談

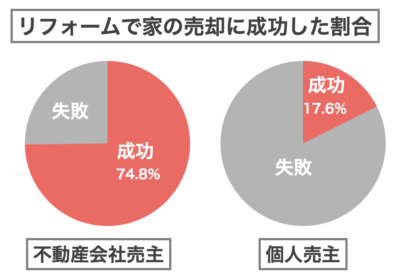

マンションを売却する前にリフォームする予定なら、そもそもリフォームが必要か不動産会社に相談しましょう。

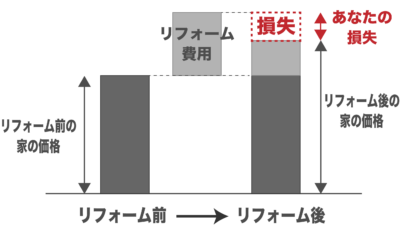

売却前のリフォームは費用を上乗せできず損しがち

なぜなら売却前にリフォームしても、リフォーム費用を全額上乗せできず、トータルで損しがちだから。

国土交通省の調査でも、個人売主は失敗

国土交通省の調査でも、個人売主による売却前のリフォームには失敗が多いことが分かっています。

売却前のリフォームについては、こちらの記事で解説しています。

家を売る前にリフォームは必要? 売却前のリフォームについて、国土交通省の調査結果から検証します。

実績が豊富な不動産会社3社〜6社に意見を聞く

売却実績の豊富な不動産会社3社〜6社程度に無料査定を依頼して、リフォームが必要か意見を聴き比べましょう。

売却実績の豊富な不動産会社なら、購入者の傾向をよく知っています。

ただし担当者の当たり外れもあるので、最低3社以上は意見を聞いたほうが確実。

かといって多すぎると大変なので、多くても6社程度が良いでしょう。

ハウス

ハウス 実績が豊富な不動産会社はどこ?

家博士

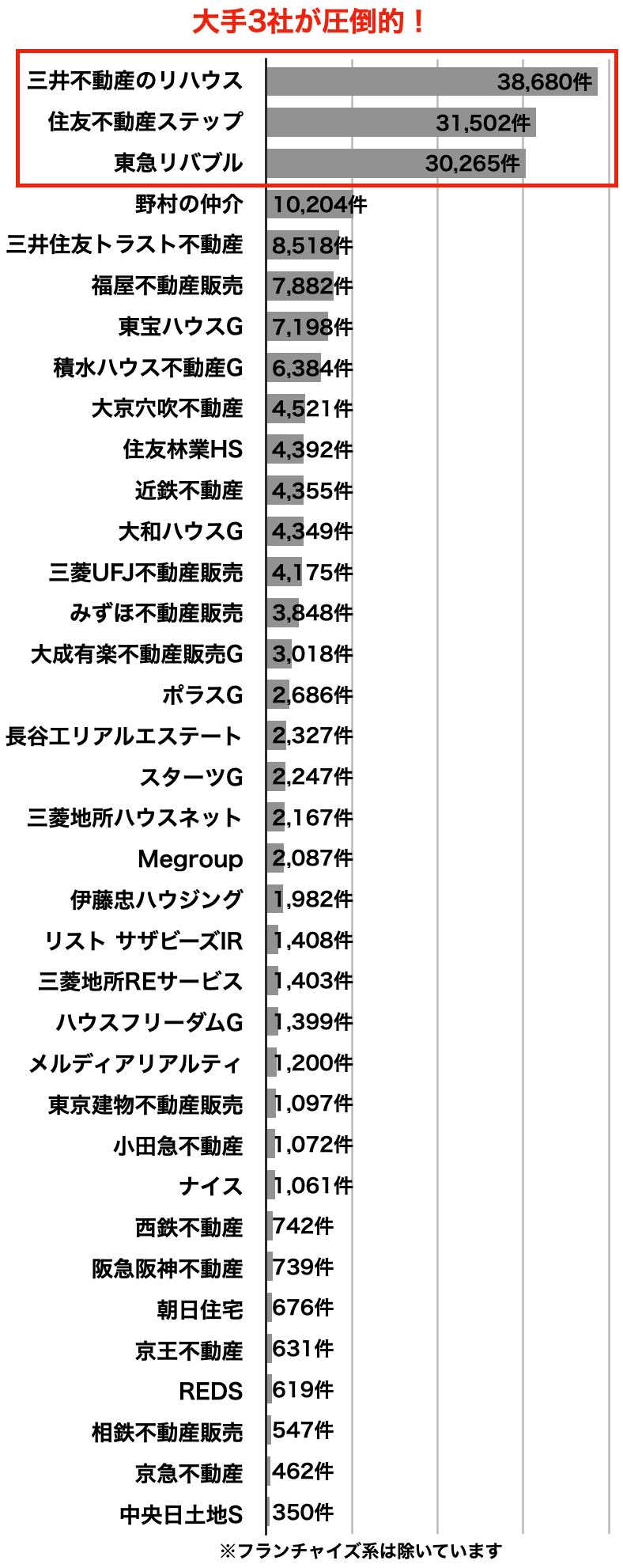

家博士 都市部なら大手3社が強いね。

実績は大手3社が強い

売買仲介件数ランキング上位36社

(2024年3月)

不動産売却の実績は、大手3社に偏っています

三井のリハウス・住友不動産ステップ・東急リバブルの3社は、仲介件数が2万件を超えており、大手の中でも圧倒的。

都市部で査定を依頼するなら、これら大手3社を中心に考えると良いでしょう。

ハウス

ハウス 大手3社は別格だね。

家博士

家博士 3社もそれぞれ特徴があるから、解説しよう。

【大手1】三井のリハウス

39年連続で売買仲介件数1位

(首都圏174、関西圏45、中部圏25、札幌9、東北6、中国9、九州9)

三井のリハウスは、39年連続で売買仲介件数1位と業界を代表する不動産会社。

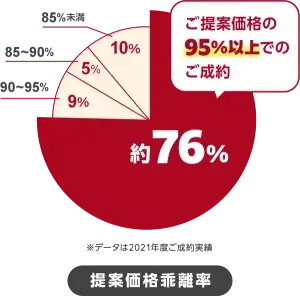

独自の査定システムは精度が高く、売主の約76%がほぼ提案価格(提案の95%以上)で成約しています。

多くの購入希望者を抱えるため早く売れることも強みで、売主の65%が2ヶ月以内に成約するほど。

また担当者のレベルが高いことにも定評があり、顧客満足度は96%と高評価です。

家博士

家博士 業界を代表する会社だから、初めての売却ならまず話を聞いてみると良いよ。

他と比較する基準にもなるからね。

⇒三井のリハウス

三井のリハウスは39年連続で売買仲介件数1位と、業界を代表する大手不動産会社。ただし3つの注意点があります。あなたが家の売却を任せて大丈夫か、注意点と評判を分かりやすく解説します。

【大手2】住友不動産ステップ

熱心な営業スタイルに定評

- 店舗数 199店舗

(首都圏110、関西圏55、中部東海10、北海道8、東北3、中国7、九州6)

住友不動産ステップ(すみふの仲介ステップ)は、営業マンの熱心な営業スタイルに定評があります。

現在の購入希望者の登録数も公開しており、常に2万人を超える希望者が登録。

自社ホームページの月間来訪者数は300万件以上、登録物件数は2万8千件以上と十分なスケールメリットもあります。

家博士

家博士 スマートでクールな営業より人情深く熱心な営業が好みなら、他より出会える可能性が高いかも。

住友不動産ステップ「すみふの仲介 ステップ」は、売買仲介件数が業界2位の大手。家の売却ならぜひ候補に入れたい1社ですが、注意点もあります。住友不動産ステップのメリットと注意点を分かりやすく解説、そして利用者の評判を紹介します。

【大手3】東急リバブル

東急沿線や大型案件に強み

- 店舗数 227店舗

(首都圏148、関西圏45、名古屋11、札幌10、仙台6、福岡7)

東急リバブルは東急電鉄系の不動産会社ですが、全国に店舗を持つのが特徴。

東急電鉄沿線はもちろん、法人営業や投資物件にも強みを持っています。

東急リバブルは不動産の売買実績でトップ3の1社。しかし注意点もあります。東急リバブルを利用する前に知るべき注意点・メリット、そして実際に利用した人の評判をまとめました。

大手にまとめて査定を依頼するなら「すまいValue」

大手3社にまとめて無料査定を依頼するなら、一括査定サイトの「すまいValue」が便利。

すまいValueは、大手上位6社(三井のリハウス・住友不動産ステップ・東急リバブル・野村の仲介+・小田急不動産・三菱地所の住まいリレー)が共同運営する一括査定サイトです。

ハウス

ハウス とりあえず大手3社に査定を依頼すれば良いの?

家博士

家博士 売却予定なら個人の相性もあるから、大手3社以外と比較した方が良い。

首都圏・関西圏ならエージェント制のSRE不動産(旧ソニー不動産)、それ以外なら地域で実績No.1の会社にも査定を依頼しよう。

SRE不動産(旧ソニー不動産)

売主だけを担当するエージェント制

大手と比較するならSRE不動産(旧ソニー不動産)が良いでしょう。

なぜならSRE不動産は、大手で問題になりがちな両手仲介が無いため。

(※両手仲介とは売主と買主を同じ不動産会社が担当すること。大手は顧客を多く抱えるため、自然と両手仲介が多くなる。)

SRE不動産は、業界初のエージェント制で売主だけを担当。

買主は無数にある他の不動産会社が積極的に探します。

結果として、大手にも劣らない販売力で、早く高く売れやすいことが最大のメリット。

ただし営業エリアは首都圏・関西圏限定です。

家博士

家博士 SRE不動産は業界でも両手仲介無しで知られているから、他社が競って営業してくれる。

大手と話を聴き比べて、自分に合ってる方を選ぶと良いよ。

SRE不動産(旧ソニー不動産)の口コミや評判、裏事情などから、あなたがソニー不動産を利用すべきなのか徹底評価しました。

その他エリアは地域No.1を探す

大手やSRE不動産の営業エリア外なら、地域で実績No.1の不動産会社を中心に選びましょう。

実績No.1の不動産会社は、実績をアピールしているのですぐに分かります。

不動産会社の心当たりがなければ、一括査定サイトをいくつか併用すると良いでしょう。

全国対応の主要な一括査定サイトとして次があります。

その他、主要な一括査定サイトはこちらでまとめています。

不動産一括査定サイト、主要16社を徹底比較し、ランキングでまとめました。

注意点6. マンションの寿命を確認する

マンションをリフォームする前に、マンション全体の寿命を確認しましょう。

あなたのマンションの寿命を判断するチェックリストです。

この項目に3つ以上あてはまる場合は要注意です。

- 前回の大規模修繕で、修繕積立金を全て使い切っている。又は修繕費の融資を受けている。

- 長期修繕計画の計画期間が30年未満で、修繕項目に、サッシ・配管・エレベーター・機械式駐車場等の取替が含まれていない。

- 月々の修繕積立金が、「専有面積×200円/m2」より大幅に安い。

- 積極的に管理組合の理事長をする人がいない。

- 住民が入れ替わらず、住民の高齢化が進んでいる。

- マンションの容積率に余裕が無く、自治体と容積率緩和を協議する環境ではない。

- 徒歩7分以内に、鉄道の駅や市役所などの主要公共施設が無い。

ハウス

ハウス 3つ以上あてはまると、どうなるの?

家博士

家博士 マンションの寿命が残りそう長くないかもしれない。

今ならまだ間に合うから、先ずいくらで売れそうか確認してみるといいかも。

今はマンション価格が高騰している

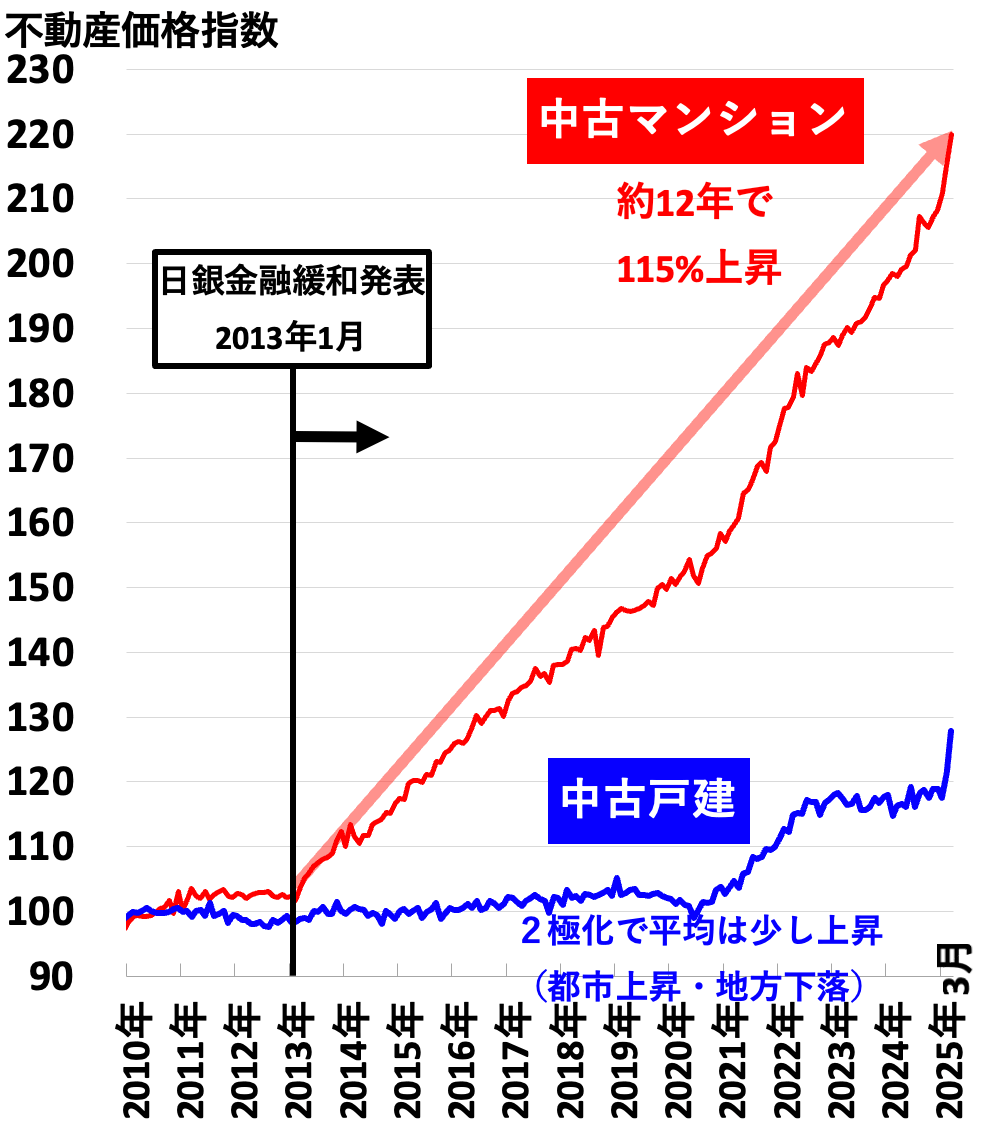

不動産価格指数(全国)

不動産価格指数とは

不動産相場の価格変動が純粋に分かる指数。国土交通省がアンケートで集めた年間30万件の成約価格を元に、ヘドニック法という統計計算でまとめたもの。3ヶ月前までのデータが毎月末頃に公表される。2010年の平均を100として算出。

中古マンションは約12年で115%も値上がりしています。

マンションの相場を確認するなら、売買実績が豊富な不動産会社3社以上に無料査定を依頼してみましょう。

今の相場も、日銀の金融緩和が終わるとどうなるかわかりません。

マンション価格の高騰はいつまで? 下落はいつ? 高騰の原因となった金融緩和が限界の今、中古マンション価格の短期的・長期的な展望について解説します。

マンションの寿命を左右する「マンションの管理」

マンションの寿命を左右するのが、「マンションの管理」。

管理といっても、管理会社ではなくマンション住民で組織する管理組合です。

ハウス

ハウス マンション管理組合があれば良いの?

家博士

家博士 管理組合が機能してるかがポイントだよ。

もっと分かりやすく言うと、大規模修繕をきちんと管理しているかだね

ポイントは大規模修繕がいつまでできるか?

マンションの寿命は、大規模修繕がいつまでできるか?と言い換えられます。

マンションの大規模修繕ができなくなると、マンションは急速にスラム化します。

ハウス

ハウス なんで大規模修繕できなくなるの?

家博士

家博士 大規模修繕できなくなる理由は2つある。

- 築年数が古くなるほど増える大規模修繕工事費

- いつか不足する修繕積立金

築年数が古くなるほど増える大規模修繕工事費

マンションは築年数が古くなるほど修繕項目が増え、大規模修繕工事の工事費用が高額になります。

具体的には、配管・サッシ・エレベーター・機械式駐車場など、高額な修繕項目。

またある程度の機能改善も必要です。

機能改善をせず現状維持のままでは、マンションの資産価値は落ちてしまいます。

家博士

家博士 たとえば、今から30年ほど前まではエレベーターのないマンションが普通だったんだ。

でも今はエレベーターがあるのは当たり前でしょう?

ハウス

ハウス 確かに。エレベーターなしだと候補から外してしまいそう

家博士

家博士 だからマンションも、時代に合わせて改善していく必要があるんだ

管理組合が機能しないと高額な工事費を支払うことに

管理組合が機能せず、管理会社まかせで大規模修繕工事を行うと、工事費がコントロールされずに通常より高額な工事費を支払う結果に。

また設計コンサルタントを入れて大規模修繕工事を管理しても、設計コンサルタントが業者からキックバックを受け取り利益を折半するケースもあります。

この問題は国土交通省も注目しており、2017年には相談窓口を設置し、実態調査も実施しています。

(国土交通省・設計コンサルタントを活用したマンション大規模修繕工事の発注等の相談窓口の周知について)

通常より高額な工事費を支払うことで、マンションの修繕積立金不足は加速してしまいます。

いつか不足する修繕積立金

多くのマンションは、修繕積立金がいつか不足します。

国土交通省の調査によると、

- 34.8%のマンションで修繕積立金が不足。

- 当初計画に比べて積立額が20%超も不足しているマンションも15.5%ある

ハウス

ハウス なぜ修繕積立金が不足するの?

家博士

家博士 修繕積立金が不足する一番の原因は、新築当初の修繕積立金が安すぎるということ。

マンションを売るためには、修繕積立金が安い方が売りやすいからね。

修繕積立金が高いとマンションが売りにくいため、デベロッパーとしては修繕積立金をなるべく安くしなくてはいけません。

しかし新築当初の修繕積立金の金額は、マンションの長期修繕計画に基づいて決めるため、根拠が必要です。

(長期修繕計画とは、20年〜30年の長期間でマンションの大規模修繕各項目をまとめたもの。)

そこで、昔は長期修繕計画をすこし短く20年などにして、お金のかかる重設備の交換などを修繕項目から削除することがよくありました。

最近は、そこまであからさまな方法ができないため、修繕積立金を5年毎などに値上げする「段階増額型」にしています。

段階増額型では、修繕積立金の増額が新築当初から予定されていますが、いざその時に増額できず、修繕積立金が不足するケースが増えているのです。

修繕積立金の増額は簡単ではありません。

住民の高齢化で修繕積立金の増額が困難に

マンション住民が高齢化すると、修繕積立金の増額は困難になります。

なぜなら修繕積立金の増額に反対する人、委任状が取れない人が増えるため

修繕積立金を増額するためには、管理組合が総会を開き、普通決議の可決が必要です。

マンション管理組合の普通決議には、次の条件が必要です。

- 議決権(マンション住戸)の半数以上の出席

- 出席者の過半数の賛成

やはり年金暮らしの高齢者にとって、修繕積立金の増額は厳しいもの。

また「あと数年だけ住めれば良い」という人にとって、修繕積立金の増額は必要ありません。

さらに住民が介護施設などに入り、連絡がとれなくなると、総会の委任状が集まらなくなります。

管理組合の総会をリードする住民も高齢化し、一戸ずつ連絡先を調査することは困難に。

運良く連絡先が分かっても、本人が認知症になっている場合は、成年後見人などでないと委任できません。

この頃になると、管理費と修繕積立金の滞納も増え、修繕積立金不足が加速していきます。

修繕積立金が不足すると、スラム化し売ることもできない

修繕積立金が不足すると、待っているのはマンションのスラム化。

資産価値を高める改修どころか、必要な修繕もできなくなります。

雨漏りや漏水、共用部分の電気代滞納による停電、貯水タンクへの給水停止といった事態になり、最終的には居住できないスラム化マンションに。

スラム化したマンションは誰も買わないので、売ることすら出来なくなります。

売ることができなくても。固定資産税と管理費、修繕積立金は支払い続けるしかありません。

ハウス

ハウス スラム化する他に解決策はないの?

家博士

家博士 建て替えか敷地売却だね。

マンションの最後は3択

マンションの最後は次の3択のいずれかしかありません。

- 建て替え

- 解体して更地売却

- スラム化

ハウス

ハウス 建て替えできたら、良いじゃない!

家博士

家博士 残念ながら、マンションの建て替えは、とても難しいんだ。

多くのマンションは建て替えできない

多くのマンションは、建て替えに必要な費用負担がネックになり、建て替えできません。

現在マンションは全国に654.7万戸あり、そのうち旧耐震マンションが約106万戸。

この内、建て替えが完了または建て替え中のマンションは、267棟で約2万戸(2019年4月時点)。

全国のマンションの0.3%、旧耐震マンションの約2%しか建て替えできていません。

マンションの建て替えには、1戸あたり1千万円以上、新築時の半額程度の費用負担があります。

さらに解体から竣工までの約2年間はどこか他の場所へ仮住まいしなくてはいけません。

そのため多くのマンションが、住民の意見を統一できず、所有者の4/5の賛成が難しいのです。

解体して更地売却も合意が難しい

解体して更地を売却する方法もありますが、これも所有者の4/5の賛成が必要。

あと10年住めればと思っている高齢者にとって、住まいを失う解体は、さらに意見の統一が難しくなります。

意見の統一がとれないマンションは、いずれスラム化していきます。

マンションの寿命は個々で違い、寿命が尽きても建替えできるのはごく一部です。あなたのマンションの寿命と建替えの可能性をチェックリストで調べてみましょう。

その他マンションリフォームの役立つ知識

必ず目を通しておきたいガイドブック

マンションリフォームの前に、国土交通省の関連団体「住宅リフォーム推進協議会」の住宅リフォームガイドブックに目を通しておきましょう。

【参考】住宅リフォーム推進協議会の住宅リフォームガイドブック

ただしこのガイドブックは、リフォームを推進するための内容なので、マンションリフォームの注意点についてはほとんど触れていません。

注意点は前述の「マンションリフォーム6つの注意点」を参考にしてください。

リフォームで便利な保険や減税制度

リフォームに関しても、瑕疵保険や減税制度、融資制度、補助制度といったさまざまな制度が利用できます。

リフォーム瑕疵保険

リフォーム時の検査と保証がセットになっているリフォーム瑕疵保険。

リフォーム瑕疵保険に加入している業者に依頼すれば、工事後に万が一、欠陥が見つかっても安心です。

保険期間は工事を行った部分によって変わりますが、工事完了から1年間または5年間。

最大1,000万円まで補償してもらえます。

【参考】一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会・リフォーム瑕疵保険

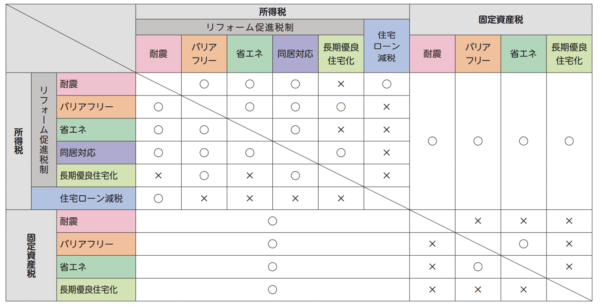

減税制度

一定の条件を満たすリフォームを行った場合に、所得税の控除や固定資産税の減額といった減税の対象となります。

- 耐震リフォーム

- バリアフリーリフォーム

- 省エネリフォーム

- 同居対応(三世代同居)リフォーム

- 長期優良住宅化リフォーム

併用の組み合わせには制限もあります。

また、条件を満たせば住宅ローン減税により所得税の控除も可能です。

その他、贈与税の非課税措置、登録免許税の特例措置、不動産取得税の特例措置などもあります。

【参考】住宅リフォームガイドブック(令和4年度版)

【参考】国税庁・マイホームの取得や増改築などをしたとき

リフォームの補助制度

住宅性能を向上させるリフォームや同居対応改修工事など、住宅の質を高めるリフォームに対しては国からの補助が受けられます。

他にも耐震診断や耐震改修に対する補助や、介護保険法にもとづく住宅改修費の支給も。

国が実施する補助制度以外に、地方公共団体が実施するものもあります。

【参考】地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト(令和4年度版)

【参考】住宅リフォームガイドブック(令和4年度版)

リフォームの融資制度

中古住宅購入とリフォーム工事の費用をまとめた住宅ローンのほか、満60歳以上の方が対象となるリフォームローンなどがあります。

リフォームトラブルの相談窓口

リフォームでトラブルになってしまった場合は、次の窓口へ相談してみましょう。

消費者センター

⇒独立行政法人 国民生活センター

住まいるダイヤル

⇒相談サービスのご案内

全国の相談機関

⇒全国の相談を受け付けている窓口

地方公共団体のリフォーム相談窓口

⇒地方公共団体におけるリフォーム相談窓口のご案内

まとめ

ここまでマンションリフォームの失敗例と注意点について解説してきました。

マンションリフォーム4つの失敗例は、

リフォームで失敗しないための6つの注意点は

あなたのマンションのリフォームが成功することを、心よりお祈りしております!

マンションの売却を考えていたり、今のマンション価値を確認するなら、売買実績が豊富な不動産会社3社以上に無料査定を依頼しましょう。

都市部なら大手3社(三井のリハウス・住友不動産ステップ・東急リバブル)が実績豊富。

とりあえず1社だけ査定を依頼するなら、39年連続で実績1位の三井のリハウスが良いでしょう。

⇒三井のリハウス

大手にまとめて査定を依頼するなら、大手6社が共同運営するすまいValueが便利です。

大手と比較するなら、首都圏・関西圏は両手仲介のないSRE不動産(旧ソニー不動産)

首都圏・関西圏以外の都市部で大手と比較する場合や、大手の営業エリア外の地方では、一括査定サイトを利用すると良いでしょう。

全国対応の一括査定サイトとして定番はこちら。

その他、主要な一括査定サイトはこちらでまとめています。

不動産一括査定サイト、主要16社を徹底比較し、ランキングでまとめました。

あなたの不動産売却が成功することを、心よりお祈りしております!