マンションの床面積には、『壁芯(へきしん又はかべしん)面積』と『

さらにバルコニーなど共有部を含めて3種類の床面積になることも。

目的によって使う床面積が違い、間違えると大きなトラブルになりかねません。

この記事では、複数あるマンションの床面積の違いと、あなたがどれを利用するべきかを解説します。

また床面積で間違えやすい知識もあわせて解説。

あなたの目的に合った床面積がサクッと分かり、トラブルを防ぐために、この記事がお役に立てれば幸いです。

都市部なら、大手トップ3社(三井のリハウス・住友不動産販売・東急リバブル)に無料査定を依頼して、話を聴き比べるのが定番。一括査定サイト「すまいValue

地方では大手3社の営業エリア外になるため、NTTグループの一括査定サイトHOME4U

信頼できる不動産会社が見つかれば、後は相談しながら安心して売却を進められます。

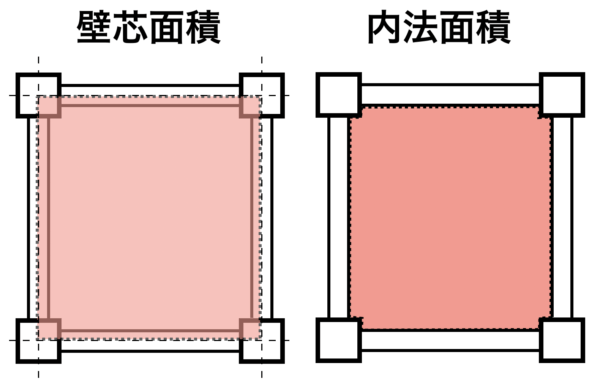

マンション(区分建物)だけ壁芯と内法の2種類

マンションの床面積には、壁芯と内法の2種類があります。

壁芯と内法の違いは、新築と中古の違いと考えると分かりやすいでしょう。

新築マンションの広告は壁芯面積

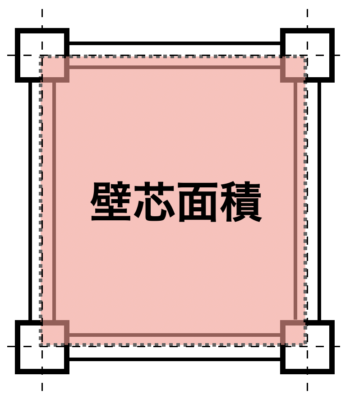

新築マンションの販売パンフレットなどに記載される床面積は「壁芯面積」(へきしんめんせき、又は、かべしんめんせき)となります。

壁芯面積とは、壁や柱の中心を基準とした線で囲まれた部分の面積のこと。

ハウス

ハウス なぜ新築の広告だと壁芯面積なの?

家博士

家博士 建築基準法が壁芯面積だから、そのまま設計図面の数字を使っているんだ。

あと壁芯の方が面積が広いから好印象だしね。

建築基準法は壁芯面積

建物を建築するときの法律「建築基準法」は、壁芯面積です。

設計図面の面積、建築確認申請の面積なども壁芯面積です。

建築基準法は、床面積の算定方法を次のように定めています。

建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。

引用元: 建築基準法施行令2条1項3号

ハウス

ハウス じゃあ、広告以外はなんで壁芯じゃないの?

家博士

家博士 マンションの売買は登記面積だからだよ。

マンションの売買は内法面積(登記面積)

マンションの売買契約では「内法面積」(うちのりめんせき)を使います。

内法面積とは、壁の内側を基準とした線で囲まれた部分の面積のこと。

ハウス

ハウス なんでマンションの売買では内法面積なの?

家博士

家博士 不動産を売買するときは登記面積が基本になるからだよ。

登記面積はマンション(区分所有)だけ内法面積

登記面積はマンション(区分所有)だけ内法面積を使います。

そのためマンション(区分所有)の売却契約書に記載する床面積は、内法面積(登記面積)です。

不動産(土地・建物)について、法的な権利を主張し、安全で円滑な取引をするための手続き。

登記の申請は法務局で行い、所在、面積、所有者、担保の有無(抵当権)などを登記する。

【参考】法務局・不動産登記申請手続

家博士

家博士 中古マンションも、販売広告では壁芯面積を使うことが多い。

壁芯のほうが数字が大きいからね。

面積にカッコ書きで壁芯と書いているよ。

ハウス

ハウス 広告を見るときは、壁芯と内法のどちらか意識したほうが良いんだね。

不動産登記規則には、次のように定められています。

建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てるものとする。

引用元: 不動産登記規則第115条

マンションは区分建物(区分所有)なので、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分=内法面積となります。

戸建ては全て壁芯面積

戸建て住宅は、建築基準法・登記面積のどちらも壁芯面積を使います。

あくまで内法面積は、マンション(区分所有)の登記面積だけ。

不動産登記規則第115条でも、『建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた』と規定されています。

壁芯と内法の差は5〜8%

壁芯面積と内法面積の差は、おおよそ5〜8%。

内法面積では、壁の半分とメーターボックス(MB)やパイプスペース(PS)の分が、壁芯面積より小さくなります。

メーターボックスは電気やガス、水道の使用量を示すメーター類が収められている部分。

間取り図で「MB」と表記されている部分で、共用部分になります。

パイプスペースも共用部分で、間取り図で「PS」と書かれている部分。

こちらは上下水道やガス管などの配管スペースです。

メーターボックスとパイプスペースが同じ場所にある場合は、まとめて「MBPS」と表記されていることもあります。

ハウス

ハウス そんなに大きく違わないね。

じゃあ、どっちでも良いんじゃないの?

家博士

家博士 税制優遇などで、〇〇m2以上という面積要件がある。

特にマンションで壁芯面積50〜58m2あたりは要注意なんだ

特に注意したい税制優遇などの面積要件

不動産の税制優遇などは、床面積が要件になっているものがあります。

次のような制度を利用する時には、面積要件が不足しないか、床面積の計算方法に注意しましょう。

- フラット35

→壁芯面積30m2以上 - 住宅ローン控除

→登記面積50m2以上(一部40m2以上) - すまい給付金

→登記面積50m2以上(一部40m2以上) - 登録免許税の軽減の特例

→登記面積50m2以上 - 不動産取得税の軽減の特例

→固定資産評価証明書の現況床面積 - 新築住宅に係る固定資産税の減額

→固定資産評価証明書の現況床面積 - 住宅取得等資金贈与の特例

→登記面積50〜240m2(一部40m2以上) - 住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例

→登記面積50m2以上

それぞれ解説します。

1. フラット35

床面積の要件:戸建70m2以上、マンション30m2以上

フラット35の床面積は、壁芯面積です。

中古マンションでは、登記面積×1.06で計算することも可能です。

フラット35を中古マンションで利用するためには、フラット35適合証明を取得する必要があります。

フラット35適合証明は家を高く売るために有効ですが、家のタイプによって効果も違います。フラット35で売れやすくなる家について分かりやすく解説します。また知っておきたい注意点、適合証明を取得する方法についてもまとめました。

【参考】フラット35・ご利用条件について

2. 住宅ローン控除

床面積の要件:50m2以上

(令和4年(2022年)税制改正により年収1千万未満は2023年末まで40m2以上)

住宅ローン控除は登記記録の床面積で、マンションは内法面積、一戸建ては壁芯面積です。

マンションで専有面積が50m2を少し超えるくらいの広さだと、内法面積が50m2以下になり控除が受けられないこともあります。

(一部40m2以上)

住宅ローン控除は、令和4年度税制改正で大幅に改定されました。

家の買換えで、住宅ローン控除(減税)は使えるのか? 最大400万円を損しないため、簡易判断チャートを元に税金対策について解説します。

【参考】国土交通省・住宅ローン減税制度利用の要件

【参考】国土交通省・住宅ローン減税

3. すまい給付金

床面積の要件:50m2以上

(一定期間は、40m2以上に緩和)

すまい給付金も登記記録の床面積で、マンションは内法面積、一戸建ては壁芯面積です。

すまい給付金は、最大30万円(2019年10月以降は最大50万円)が給付される制度。

平成26年4月から令和3年12月まで(一部、令和4年12月まで)実施されたもので、現在は終了しています。

【参考】国土交通省・対象要件(新築住宅)

4. 登録免許税の軽減の特例

床面積の要件:50m2以上

登録免許税の軽減の特例も登記記録の床面積で、マンションは内法面積、一戸建ては壁芯面積です。

5. 不動産取得税の軽減の特例

床面積の要件:50m2以上、240m2以下(戸建て以外の貸家住宅は1戸あたり40m2以上)

この場合の床面積は、固定資産評価証明書に記載されている現況床面積が該当します。

現況床面積は課税床面積とも呼ばれ、これは登記記録の床面積に共有部分の床面積を按分して加算(自分の持分を加算)したものになります。

【参考】東京都主税局・不動産取得税

6. 新築住宅に係る固定資産税の減額

床面積の要件:50m2以上、280m2以下(戸建て以外の貸家住宅は1戸あたり40m2以上)

こちらも、不動産取得税の軽減の特例と同じで、固定資産評価証明書に記載されている現況床面積が該当します。

登記記録の床面積に共有部分の床面積を按分して加算したものです。

新築住宅にかかる固定資産税が3年間(マンション等の場合は5年間)、2分の1に減額。

4年目(マンション等の場合は6年目)から固定資産税の額が元に戻ります。

7. 住宅取得等資金贈与の特例

床面積の要件:40m2又は50m2以上、240m2以下(被災者は下限なし)

(令和3年税制改正により一部40m2以上)

この場合の床面積は、登記記録の床面積になります。

父母や祖父母等の直径尊属からの住宅資金贈与が、最大1,200万円(2019年10月以降は最大3,000万円)まで非課税になるもの。

【参考】国税庁・No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

8. 住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例

床面積の要件:40m2又は50m2以上

住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例の床面積は、登記記録の床面積になります。

住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例とは、贈与者が60歳未満でも相続時精算課税を選択できるもの。

ハウス

ハウス マンションで内法の床面積が50m2だと、特例が色々使えないんだね。

家博士

家博士 だからほとんどのマンションは、内法でも50m2を超える様に設計してあるんだよ。

足りないのは一部の古いマンションだから、リノベーションマンションは50m2未満のこともある。

他にこんなときは?

不動産に関する制度以外にも、床面積が気になる場面があります。

火災保険は多くが内法面積

火災保険の保険金額を決める面積は、マンション管理規約に規定されている『専有部分』の面積を基準にします。

多くのマンション管理規約では、内法面積が専有部分になります。

家博士

家博士 マンションの管理規約に「専有部分等の範囲」が明記されている。

一般的には壁や天井などの躯体は専有部分から除くから、保険では内法面積なんだ

屋根裏・ロフトは天井高1.5m以上をカウント

屋根裏やロフトについては、天井の高さが1.5m以上ある部屋だけ、登記面積に算入します。

一部だけでも高さが1.5m以上あれば、全ての面積が算入されます。

不動産登記について定めた「不動産登記事務取扱手続準則」では、次のように定められています。

天井の高さ1.5メートル未満の地階及び屋階(特殊階)は、床面積に算入しない。ただし、1室の一部が天井の高さ1.5メートル未満であっても、その部分は当該1室の面積に算入する。

引用元: 不動産登記事務取扱手続準則第82条第1号

出窓は床面レベルで高さ1.5m

出窓についても、不動産登記事務取扱手続準則で、次のように定められています。

出窓は、その高さ1.5メートル以上のものでその下部が床面と同一の高さにあるものに限り、床面積に算入する

出窓の高さが1.5メートル以上でも、出窓の下の部分が床面より高い位置にある場合(段差がある場合)は、床面積に含まれないとされています。

賃貸広告は混在

マンションやアパートの賃貸の広告は、壁芯面積と内法面積が混在しています。

戸建てや一棟物の賃貸では壁芯が多く、マンションやアパートの賃貸では内法が多いですが、明確には決まっていません。

さらに広く見せるため、次のような共有部分の面積も含んでいることもあります。

- バルコニー

- アルコープ(壁面の一部をくぼませて作った空間で、廊下から少し後退させた玄関前部分のこと)

- 防災備蓄倉庫

こうした面積を含んでいる場合、通常は但し書きでそれぞれの面積を記載します。

さらに知っておきたい知識

さらに知っておきたい知識として、畳のサイズや単位(m2と坪)があります。

畳のサイズは4種類

一言で「畳」と言っても、実は4種類のサイズがあります。

畳のサイズ

- ●京間(本間)

- 畳のサイズ:1,910mm×955mm

1畳の面積:1.82㎡

京都中心に見られるタイプで、4種類の中で最も大きいサイズです。 - ●中京間

- 畳のサイズ:1,820mm×910mm

1畳の面積:1.65㎡

名古屋中心に見られるタイプです。 - ●江戸間

- 畳のサイズ:1,760mm×880mm

1畳の面積:1.54㎡

東京中心に見られるタイプです。 - ●団地間

- 畳のサイズ:1,700mm×850mm

1畳の面積:1.44㎡

エリアに関係なく集合住宅に多く見られるタイプで、最も小さいサイズになります。

ハウス

ハウス 畳の大きさって、こんなに違うんだ!

家博士

家博士 一応、1畳=1.62m2以上として計算するように決められている。

まぁ実際は今でも古い家は昔のままだけどね。

住宅の居室等の広さを畳数で表示する場合においては、畳1枚当たりの広さは1.62平方メートル(各室の壁心面積を畳数で除した数値)以上の広さがあるという意味で用いること。

m2と坪

m2(平方メートル)と坪は、どちらも土地の広さを示す単位。

m2は見慣れた単位だと思いますが、坪は尺貫法(しゃっかんほう)による面積の単位です。

m2から坪、または坪からm2を計算する場合には、次の計算式を使うと簡単です。

m2から坪を計算する場合

80(m2)×0.3025=24.2(坪)

坪からm2を計算する場合

80(坪)÷0.3025=264.46(m2)

なお、契約書に記載する面積は「m2」を使うことと決められています。

イメージしやすいように、m2表記の補足的に「坪」で表記するのはOKですが、「坪」のみではNGです。

まとめ

建物の床面積には、壁芯と内法の2つの計算方法があります。

- 壁芯面積は壁や柱の中心を結んだ線に囲まれた面積で、新築マンション広告と戸建ての面積

- 内法面積は壁の内側を結んだ線に囲まれた面積で、マンションの登記面積

- 壁芯面積のほうが内法面積より5〜8%大きい

税制度には床面積の要件がありますが、使う面積は制度によって違います。

- 壁芯面積を使うもの:フラット35

- 内法面積を使うもの:住宅ローン控除、すまい給付金、登録免許税の軽減の特例、住宅取得等資金贈与の特例、住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例

- 「不動産取得税の軽減の特例」や「新築住宅に係る固定資産税の減額」は、固定資産評価証明書の現況床面積が基準です。

優遇制度の床面積要件は「内法面積で50m2以上」が多いため、壁芯面積だと対象外になってしまう恐れがあります。

床面積を見るときは、壁芯か内法かよく確認しましょう。

あなたの不動産売買が成功することを、心よりお祈りしております!

マンションを正確に査定するなら

不動産会社の無料査定が定番

正確にマンションを査定するなら、不動産会社の無料査定が定番です。

なぜならレインズを使えるのは不動産会社だけだから。

もちろん査定を依頼したからといって売却する必要はなく、将来的に少しでも売却を考えているならOK。

一度不動産会社に査定を依頼しておけば、将来の売却もスムーズに判断できるでしょう。

ハウス

ハウス 不動産会社はどこが良いの?

家博士

家博士 エリアでマンション売却実績が豊富な不動産会社を3〜6社選ぶのがコツだよ。

実績豊富な3〜6社に依頼する

不動産会社に査定を依頼するときのポイントは、

- エリアで売買実績が豊富な不動産会社に絞る

- 3〜6社に無料査定を依頼して、査定価格と話を聴き比べる

エリアで売買実績が豊富な不動産会社の方が、正確な査定を期待できます。

また今は都市部を中心に不動産価格が高騰しているため、不動産のプロでも査定が難しい状態。

不動産会社によって査定価格に差が出るため、1社だけでなく最低3社以上の方が安心です。

ただし多すぎると対応が大変なので、多くて6社程度が現実的でしょう。

ハウス

ハウス 具体的にオススメの不動産会社は?

家博士

家博士 実績なら大手3社が強いね。

売却の予定があるなら、両手仲介の無いSRE不動産(旧ソニー不動産)にも話を聞いた方が良い。

実績は大手3社が強い

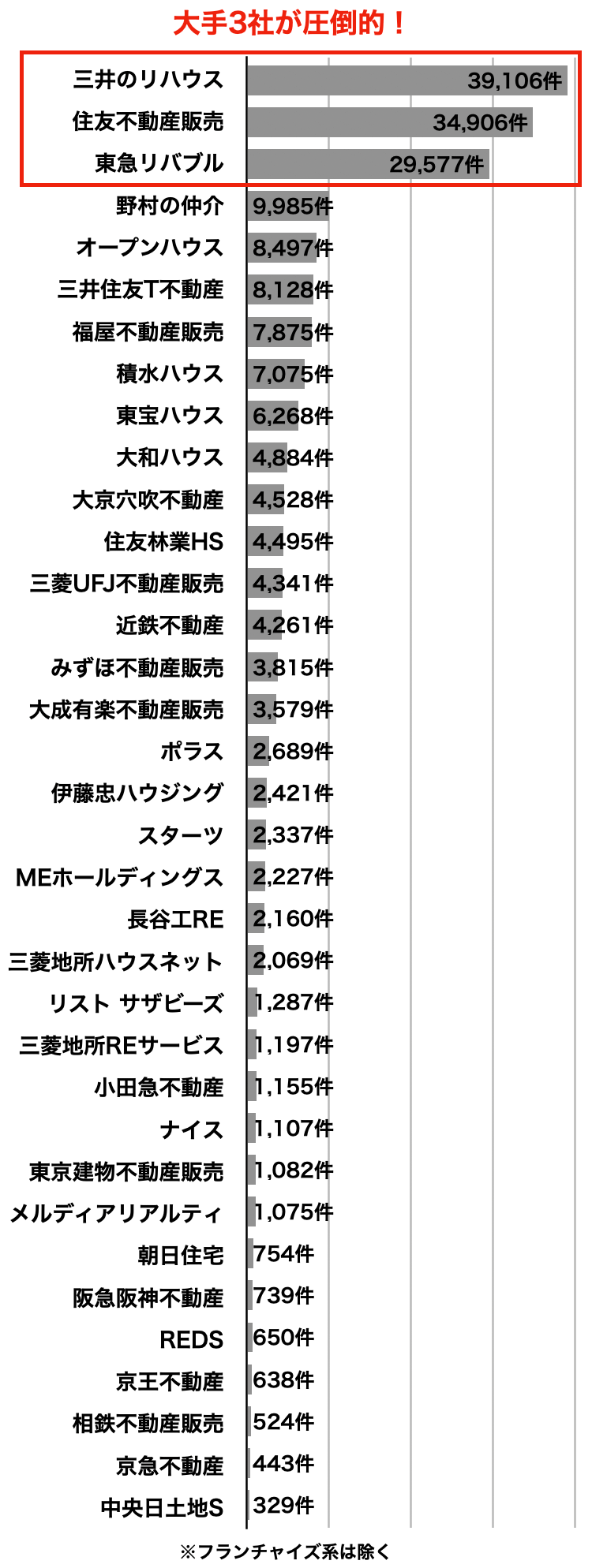

売買仲介件数ランキング上位35社

(2023年3月)

不動産売却の実績は、大手3社に偏っています

三井のリハウス・住友不動産販売・東急リバブルの3社は、仲介件数が2万件を超えており、大手の中でも圧倒的。

都市部で査定を依頼するなら、これら大手3社を中心に考えると良いでしょう。

ハウス

ハウス 大手3社は別格だね。

家博士

家博士 3社もそれぞれ特徴があるから、解説しよう。

【大手1】三井のリハウス

38年連続で売買仲介件数1位

(首都圏182、関西圏46、中部圏25、札幌9、東北6、中国9、九州9)

三井のリハウスは、38年連続で売買仲介件数1位と業界を代表する不動産会社。

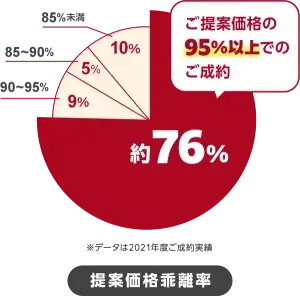

独自の査定システムは精度が高く、売主の約76%がほぼ提案価格(提案の95%以上)で成約しています。

多くの購入希望者を抱えるため早く売れることも強みで、売主の65%が2ヶ月以内に成約するほど。

また担当者のレベルが高いことにも定評があり、顧客満足度は96%と高評価です。

家博士

家博士 業界を代表する会社だから、初めての売却ならまず話を聞いてみると良いよ。

他と比較する基準にもなるからね。

⇒三井のリハウス

三井のリハウスは36年連続で不動産売買の仲介件数第1位の大手不動産会社。ただし注意点もあります。あなたが家の売却を任せて大丈夫か、注意点と評判を分かりやすく解説します。

【大手2】住友不動産販売

熱心な営業スタイルに定評

- 店舗数 234店舗

(首都圏136、関西圏58、中部東海15、北海道8、東北4、中国7、九州6)

住友不動産販売(すみふの仲介ステップ)は、営業マンの熱心な営業スタイルに定評があります。

現在の購入希望者の登録数も公開しており、常に2万人を超える希望者が登録。

自社ホームページの月間来訪者数は300万件以上、登録物件数は2万8千件以上と十分なスケールメリットもあります。

家博士

家博士 スマートでクールな営業より人情深く熱心な営業が好みなら、他より出会える可能性が高いかも。

住友不動産販売「すみふの仲介 ステップ」は、売買仲介件数が業界2位の大手。家の売却ならぜひ候補に入れたい1社ですが、注意点もあります。住友不動産販売のメリットと注意点を分かりやすく解説、そして利用者の評判を紹介します。

【大手3】東急リバブル

東急沿線や大型案件に強み

- 店舗数 216店舗

(首都圏141、関西圏42、名古屋11、札幌9、仙台6、福岡7)

東急リバブルは売却に便利なサービスが充実しています。

例えば予定期間で売れないと査定価格の90%などで買取る「買取保証」は、買い替えで安心。

またリフォーム込で売り出す「アクティブ売却パッケージ」は、築古マンションを売り出す方法として効果的です。

家博士

家博士 初めての買い替えや売却で心配なら、話を聞いてみると良いね。

東急リバブルの無料査定はこちらから

⇒東急リバブル

東急リバブルは不動産の売買実績でトップ3の1社。しかし注意点もあります。東急リバブルを利用する前に知るべき注意点・メリット、そして実際に利用した人の評判をまとめました。

大手にまとめて査定を依頼するなら「すまいValue」

大手3社にまとめて無料査定を依頼するなら、一括査定サイトの「すまいValue」が便利。

すまいValueは、大手上位6社(三井のリハウス・住友不動産販売・東急リバブル・野村の仲介+・小田急不動産・三菱地所の住まいリレー)が共同運営する一括査定サイトです。

ハウス

ハウス とりあえず大手3社に査定を依頼すれば良いの?

家博士

家博士 売却予定なら個人の相性もあるから、大手3社以外と比較した方が良い。

首都圏・関西圏ならエージェント制のSRE不動産(旧ソニー不動産)、それ以外なら地域で実績No.1の会社にも査定を依頼しよう。

SRE不動産(旧ソニー不動産)

売主だけを担当するエージェント制

大手と比較するならSRE不動産(旧ソニー不動産)が良いでしょう。

なぜならSRE不動産は、大手で問題になりがちな両手仲介が無いため。

(※両手仲介とは売主と買主を同じ不動産会社が担当すること。大手は顧客を多く抱えるため、自然と両手仲介が多くなる。)

SRE不動産は、業界初のエージェント制で売主だけを担当。

買主は無数にある他の不動産会社が積極的に探します。

結果として、大手にも劣らない販売力で、早く高く売れやすいことが最大のメリット。

ただし営業エリアは首都圏・関西圏限定です。

家博士

家博士 SRE不動産は業界でも両手仲介無しで知られているから、他社が競って営業してくれる。

大手と話を聴き比べて、自分に合ってる方を選ぶと良いよ。

SRE不動産(旧ソニー不動産)の口コミや評判、裏事情などから、あなたがソニー不動産を利用すべきなのか徹底評価しました。

その他エリアは地域No.1を探す

大手やSRE不動産の営業エリア外なら、地域で実績No.1の不動産会社を中心に選びましょう。

実績No.1の不動産会社は、実績をアピールしているのですぐに分かります。

不動産会社の心当たりがなければ、一括査定サイトをいくつか併用すると良いでしょう。

全国対応の主要な一括査定サイトとして次があります。

その他、主要な一括査定サイトはこちらでまとめています。

不動産一括査定サイト、主要16社を徹底比較し、ランキングでまとめました。