「マンションの寿命は何年? 建替えできる?」

マンションの寿命や建替えでお悩みですね。

確かにマンションが古くなってくると寿命が気になるもの。

できれば最後まで今のマンションに住み続けたいですね。

そんなあなたのために、あなたのマンションの寿命と建替えについて、分かりやすく解説しました。

(筆者は技術士(建設)およびコンクリート技士資格を保有する専門家です。)

実はマンションの寿命はマンションによってそれぞれ違い、建築された時期や管理の質で大きく差が付きます。

またマンションの多くは建替えが難しく、国も対策に苦戦しているのが現実。

そこでこの記事では、あなたのマンションの寿命と建替えの可能性が分かるための簡易チェックリストを用意しました。

(結論を早く知りたい方はこちら⇒チェックリスト)

さらに詳しく知りたい方のために、マンションの3つの寿命、そして建替えの現状と実例について解説しています。

あなたのマンションの寿命と建替えが分かり、あなたが最適な方法を選ぶために、この記事がお役に立てば幸いです。

この記事のもくじ

3分で分かるマンションの寿命と建替え

マンション寿命と建替えについてまとめると、次の3つのポイントがあります。

それぞれ解説します。

ポイント1. 寿命は個々で違う

マンションの寿命は、個々のマンションで違います。

平均は40年だが20年未満〜50年超まで様々

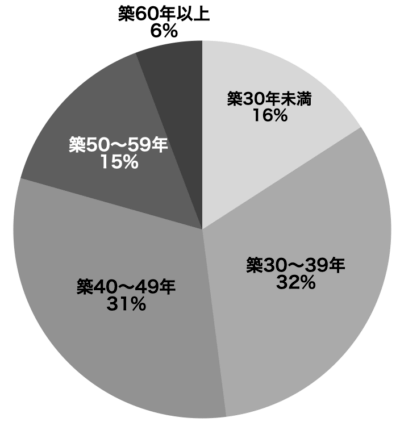

2022年時点で建替えられたマンションの平均寿命は40.8年。

しかし内訳を見ると、築30年未満から築60年以上まで、マンションによって寿命に大きな差があります。

(全国)

ハウス

ハウス 普通のマンションだと、寿命はどのくらいなの?

家博士

家博士 昔のマンションは50年が目安といわれているね。

最近のマンションなら75年〜90年、旧耐震なら50年が目安

2000年以降の住宅性能表示制度で劣化対策等級3以上のマンションなら、75年〜90年が寿命とされます。

しかし1980年より前に建てられたマンションだと、寿命は50年くらいが目安と考えた方が良いでしょう。

詳しくは後ほど解説のマンションの寿命は何年か?をお読み下さい。

ハウス

ハウス 寿命がくると、やっぱり建替えになるの?

家博士

家博士 建替えられるマンションはごく一部。条件に恵まれたマンションだけだよ。

ポイント2. 建替られるのはごく一部

旧耐震で建替えできたのは約2%だけ

建て替えの対象となる旧耐震マンション103万戸のうち、実際に建て替えできたものは約2%程度(約2.4万戸)しかありません。(2024年4月時点)

ハウス

ハウス なぜ建替えできないの?

家博士

家博士 建替えには費用が1戸あたり2千万円以上かかるからだよ。

建替えできたマンションは、戸数を増やしてその売却益で費用を補えたんだ。

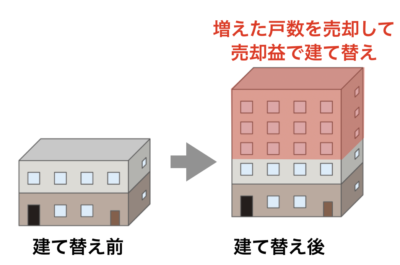

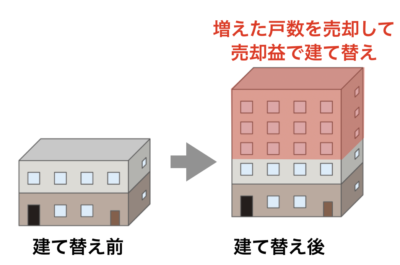

建替えできたマンションは、戸数を増やせた

建替えに成功したマンションは、建替後の戸数を大幅に増やし、その売却益で費用をまかなえました。

なぜなら次の条件に恵まれていたため。

- 容積率制限(土地面積に対する建物床面積の比率制限)に十分な余裕があった。又は容積率が緩和できた

- 立地が比較的都心で、マンション購入希望者が大勢いた

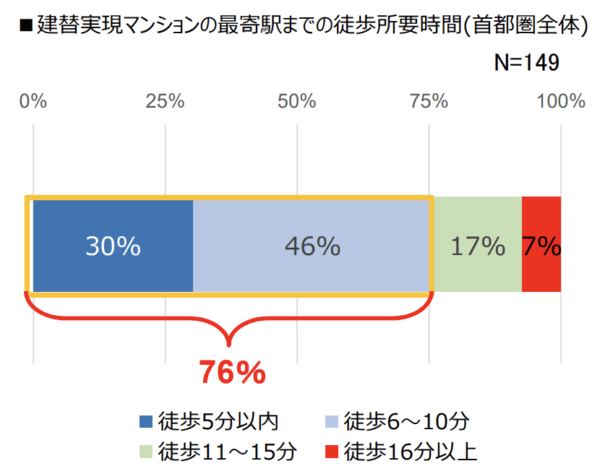

実際に首都圏で建替えできたマンション149棟のうち76%は、駅徒歩10分以内の好立地マンションです。

平均で1.6倍に戸数を増やしている

実際に建替えたマンションを見ると、戸数を1.6倍に増やしています。

建替え前 平均86戸

↓

建替え後 平均141戸(1.63倍)

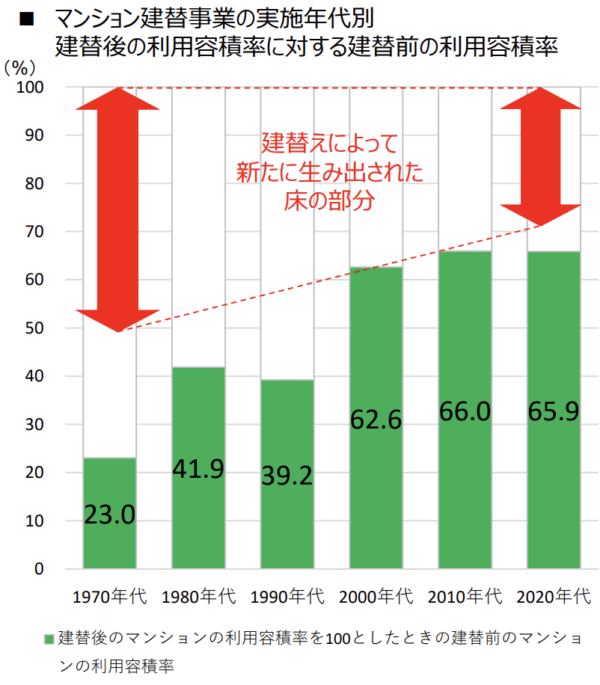

最近は戸数を増やせなくなってきた

しかし最近は容積率に余裕がないマンションが多く、戸数を増やせなくなってきました。

ハウス

ハウス なんでマンションの戸数を増やせないの?

家博士

家博士 多くのマンションは容積率に余裕がない。

古いマンションは逆に戸数が減ってしまう容積率オーバーが多いんだ

築年数が古いマンションは多くが容積率オーバー

国土交通省の推計によると、築年数が古いマンションの多くは、すでに容積率がオーバーしています。

- 1970年以前築のマンション…67%

- 1971年〜1975年築のマンション…65%

- 1976年〜1980年築のマンション…11%

ハウス

ハウス なんで容積率がオーバーしているの?

家博士

家博士 都市計画が見直されて、容積率が低くなったからだよ

多くの地域では、都市計画の見直しによって、容積率は年々低くなります。

そのため、昔の容積率で建てられたマンションの多くは、すでに現状の容積率をオーバーしている『既存不適格』になっているのです。

既存不適格のマンションを売却するなら、まずこれを確認しましょう。また高く売るためには、4つの売却方法から最適な方法を選びましょう。既存不適格マンションの売却で必要な知識をまとめました。

容積率の緩和を自治体に協議する必要がある

多くのマンションは容積率に余裕がないため、自治体と協議して特別に容積率を緩和する必要があります。

ハウス

ハウス 容積率の緩和は簡単にできるの?

家博士

家博士 簡単ではない。

自治体が認める条件がそろってないと難しいんだ。

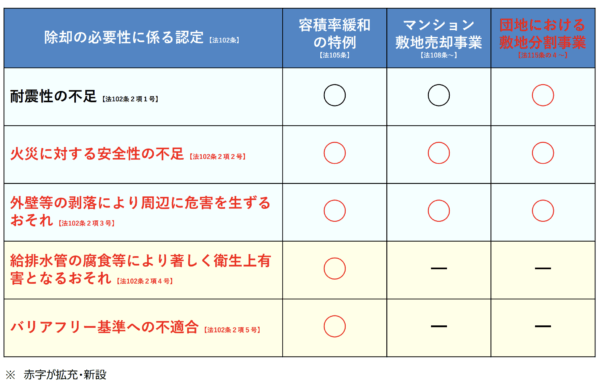

【参考】国土交通省・容積率の緩和特例について

容積率緩和できなければ1戸2千万円以上の負担に

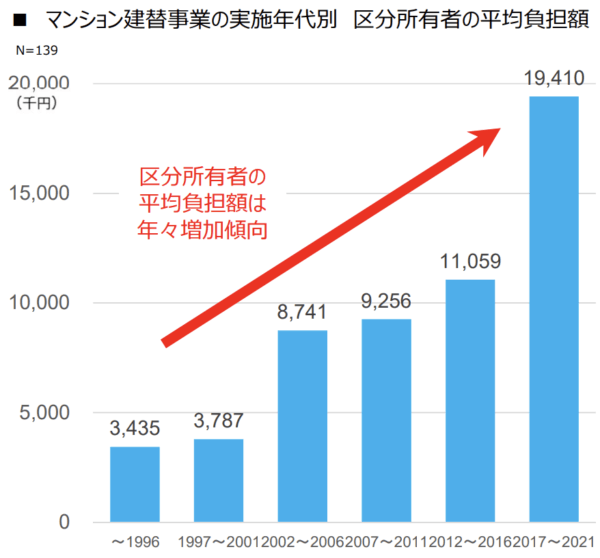

もし容積率緩和が認められない場合、マンションの建替えには「1戸あたり2000万円を超える高額な建替え費用」が必要。

国土交通省の調査でも、所有者の負担金は直近(2017年〜2021年)で平均2,000万円と、1990年代の約5倍に増えています。

容積率に余裕がないマンションが多く、建替えの費用負担は年々増え続けています。

住民が高齢化している場合、この建替え費用を支払うのは難しいのが現実。

民間の調査結果では、関東や関西のマンション11万棟のうち99%は建て替えが困難という結果もあります。

【参考】日本経済新聞・マンション建て替え 1人2000万円負担でも99%「困難」-民間試算、関東・関西エリア

ハウス

ハウス 建替えできないと、どうなっちゃうの?

家博士

家博士 まず解体して敷地売却できないか、住民の意見を調整するんだ。

ポイント3. 残りは「解体して土地売却」又は「スラム化」

住民の80%が合意できれば解体して土地売却

マンション住民の80%が合意すれば、マンションを解体して土地を売却できます。

区分所有者の4/5以上の賛成で、マンションとその敷地を売却できるもの。

次のいずれかの条件を満たせば利用できる。

- 耐震性不足

- 外壁の剝落等により危害を生ずるおそれがある

- 火災に対する安全性の不足

マンションを解体して土地を売却する場合、土地の売却代金から解体費用を差し引いた残りを住民で分けます。

築年数が古くても立地が良いマンションであれば、それなりに利益もあるでしょう。

解体も必ずしも悪い話ではありません。

ハウス

ハウス 建て替えは難しそうだけど、解体ならできそうだね。

でも解体で住民の8割が合意できないと、どうなるの?

家博士

家博士 空室が増えてスラム化することになる。

解体で合意できないマンションはスラム化する

建替えができないマンションは、次第に空室が増えます。

特に2025年以降は団塊世代が75歳を超え、その多くが施設などに入居し始めることから、マンションの空室が急激に増えると予想されています。

空室の割合が30%を超えるとスラム化・廃墟化が始まる

マンション内で空室の割合が30%を超えると、マンションのスラム化・廃墟化が始まると言われます。

なぜなら空室が増えると、管理組合が機能せず、管理費や修繕積立金の滞納が増えるため。

管理組合が機能しないと、管理会社も管理や修繕ができません。

管理会社はいずれ撤退し、掃除がなくなりゴミが散乱し、照明が切れ、やがてエレベータも止まります

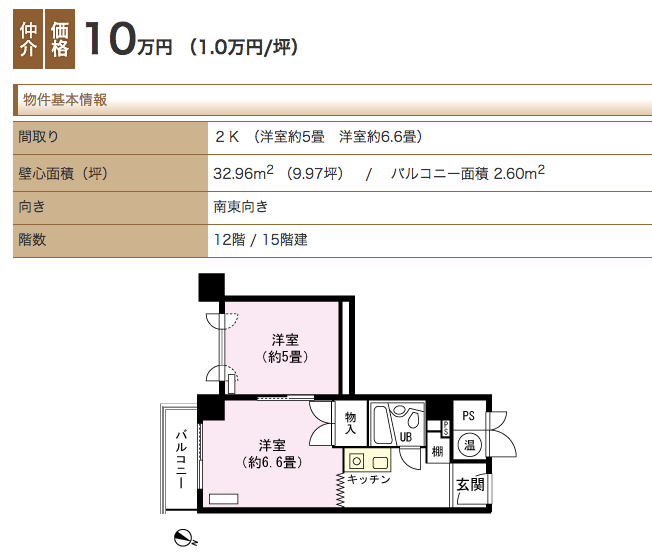

10万円でも売れないマンション

具体例として、バブル時代に建てられた苗場スキー場の数千万円のリゾートマンション。

今は10万円で売りに出されていますが、誰も買いません。

ハウス

ハウス 10万円で売るなら、放棄した方が良いんじゃないの?

家博士

家博士 法律では不動産の所有権を放棄することはできない。

不動産は誰か他の人に売るか譲らないとダメなんだ。

スラム化しても所有権は放棄できない

マンションがスラム化しても、マンションオーナーは所有権を放棄できません。

誰かに売るか譲らない限り、不動産の所有権から逃れることができないのです。

しかしスラム化したマンションなんて誰も買いません。

結果としてマンションは放棄できず、管理費や修繕積立金、固定資産税、都市計画税などの維持費を払い続けるハメになります。

ハウス

ハウス 古いマンションは、売れるうちに売った方が良いんだね。

家博士

家博士 売れないマンションは、相続で子供にまで迷惑がかかるからね。

相続で子供まで迷惑がかかる

スラム化したマンションは、相続で子供にまで迷惑がかかります。

相続では、マンションの所有権だけを放棄できず、遺産を全て放棄しなくてはいけません。

また放棄できても管理責任は残るため、結局子供が管理費や修繕積立金などを支払い続けることに

いずれにしても子供に迷惑がかかってしまいます。

ハウス

ハウス スラム化したマンションは、子供にまで迷惑がかかるんだね。

でもスラム化するか、どうやって判断したら良いの?

家博士

家博士 マンションの寿命を簡易的に判断するチェックリストがあるよ。

マンション寿命のチェックリスト

あなたのマンションの寿命を判断するチェックリストです。

この項目に3つ以上あてはまる場合は要注意です。

- 前回の大規模修繕で、修繕積立金を全て使い切っている。又は修繕費の融資を受けている。

- 長期修繕計画の計画期間が30年未満で、修繕項目に、サッシ・配管・エレベーター・機械式駐車場等の取替が含まれていない。

- 月々の修繕積立金が、「専有面積×200円/m2」より大幅に安い。

- 積極的に管理組合の理事長をする人がいない。

- 住民が入れ替わらず、住民の高齢化が進んでいる。

- マンションの容積率に余裕が無く、自治体と容積率緩和を協議する環境ではない。

- 徒歩7分以内に、鉄道の駅や市役所などの主要公共施設が無い。

ハウス

ハウス 3つ以上あてはまると、どうなるの?

家博士

家博士 マンションの寿命が残りそう長くないかもしれない。

今ならまだ間に合うから、先ずいくらで売れそうか確認してみるといいかも。

3つ以上あてはまるなら

まず今の価格を確認する

3つ以上あてはまる場合、今後の選択肢を考えるために「マンションがいくらで売れそうか?」を確かめてみましょう。

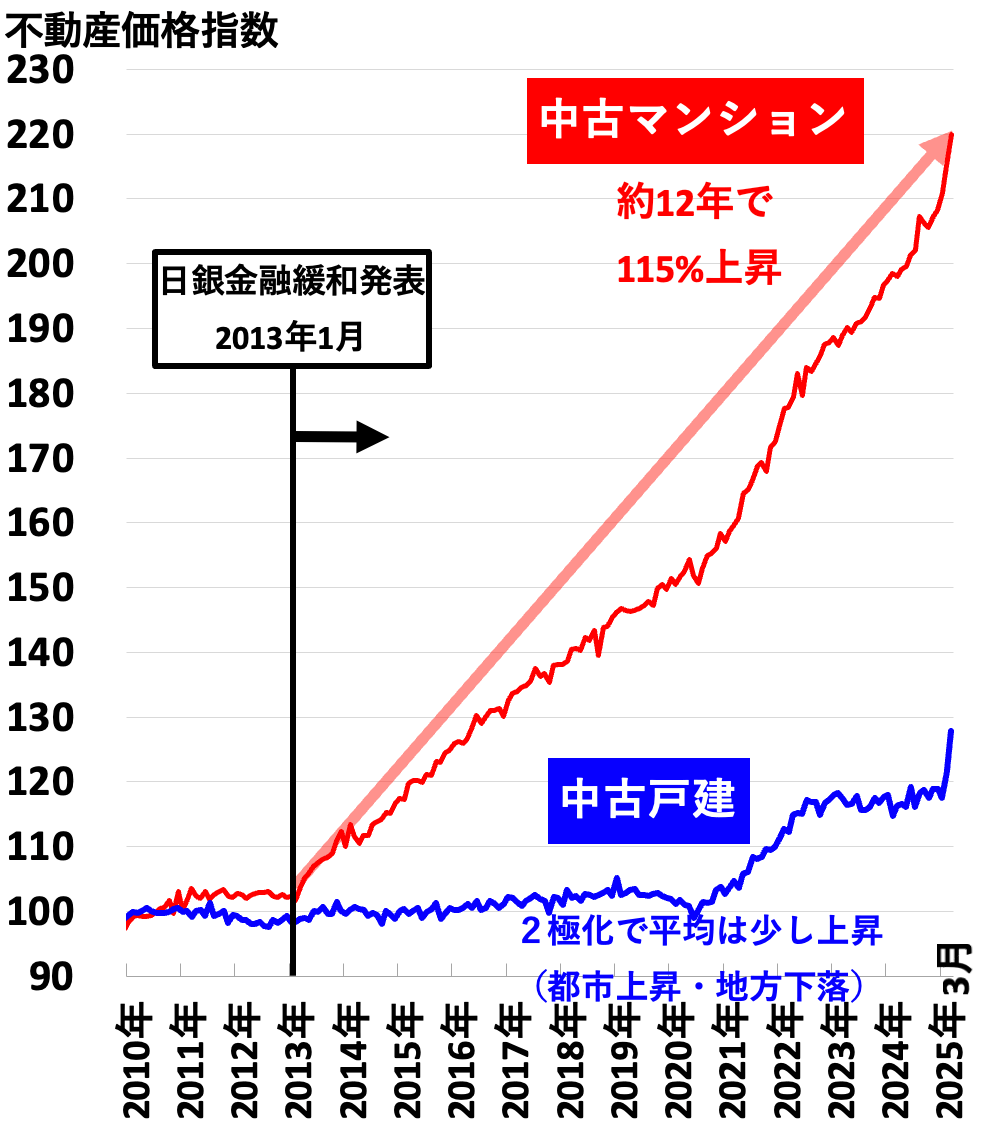

今は不動産相場が高騰し、マンションの価格が高騰しています。

あなたのマンションも思わぬ高値で売れるかもしれません。

不動産価格指数(全国)

不動産価格指数とは

不動産相場の価格変動が純粋に分かる指数。国土交通省がアンケートで集めた年間30万件の成約価格を元に、ヘドニック法という統計計算でまとめたもの。3ヶ月前までのデータが毎月末頃に公表される。2010年の平均を100として算出。

中古マンションは約12年で115%も値上がりしています。

売買実績が豊富な不動産会社3社以上に無料査定を依頼する

あなたのマンションの価格を知るためには、不動産会社に無料査定を依頼します。

無料査定を依頼するポイントは、次の2つ。

- エリアで不動産売却の実績が豊富な不動産会社を選ぶ。

- 複数(3〜6社)の不動産会社に査定を依頼し、話を聴き比べる。

エリアで売買実績が豊富な不動産会社は、査定の精度が高くなります。

また今は都市部を中心に不動産価格が高騰しているため、不動産のプロでも査定が難しい状態。

不動産会社によって査定価格に差が出るため、1社だけでなく最低3社以上に査定を依頼しましょう。

ただし数が多すぎると対応が大変なので、多くても6社程度が良いでしょう。

ハウス

ハウス 売買実績が豊富な不動産会社はどこなの?

家博士

家博士 都市部では大手3社が強いね

実績は大手3社が強い

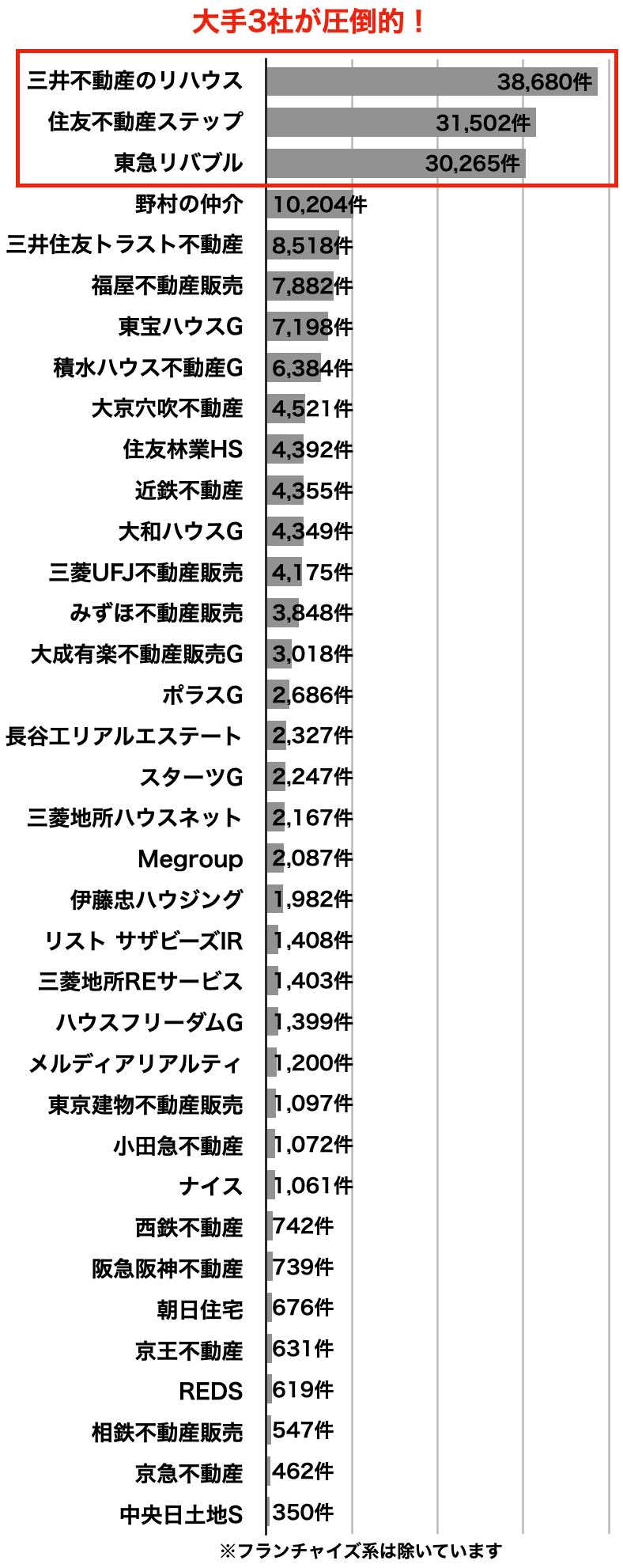

売買仲介件数ランキング上位36社

(2024年3月)

不動産売却の実績は、大手3社に偏っています

三井のリハウス・住友不動産ステップ・東急リバブルの3社は、仲介件数が2万件を超えており、大手の中でも圧倒的。

都市部で査定を依頼するなら、これら大手3社を中心に考えると良いでしょう。

ハウス

ハウス 大手3社は別格だね。

家博士

家博士 3社もそれぞれ特徴があるから、解説しよう。

【大手1】三井のリハウス

39年連続で売買仲介件数1位

(首都圏174、関西圏45、中部圏25、札幌9、東北6、中国9、九州9)

三井のリハウスは、39年連続で売買仲介件数1位と業界を代表する不動産会社。

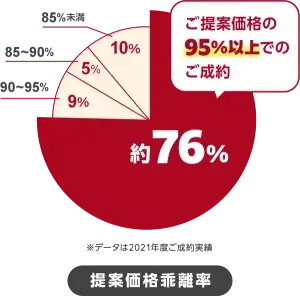

独自の査定システムは精度が高く、売主の約76%がほぼ提案価格(提案の95%以上)で成約しています。

多くの購入希望者を抱えるため早く売れることも強みで、売主の65%が2ヶ月以内に成約するほど。

また担当者のレベルが高いことにも定評があり、顧客満足度は96%と高評価です。

家博士

家博士 業界を代表する会社だから、初めての売却ならまず話を聞いてみると良いよ。

他と比較する基準にもなるからね。

⇒三井のリハウス

三井のリハウスは39年連続で売買仲介件数1位と、業界を代表する大手不動産会社。ただし3つの注意点があります。あなたが家の売却を任せて大丈夫か、注意点と評判を分かりやすく解説します。

【大手2】住友不動産ステップ

熱心な営業スタイルに定評

- 店舗数 199店舗

(首都圏110、関西圏55、中部東海10、北海道8、東北3、中国7、九州6)

住友不動産ステップ(すみふの仲介ステップ)は、営業マンの熱心な営業スタイルに定評があります。

現在の購入希望者の登録数も公開しており、常に2万人を超える希望者が登録。

自社ホームページの月間来訪者数は300万件以上、登録物件数は2万8千件以上と十分なスケールメリットもあります。

家博士

家博士 スマートでクールな営業より人情深く熱心な営業が好みなら、他より出会える可能性が高いかも。

住友不動産ステップ「すみふの仲介 ステップ」は、売買仲介件数が業界2位の大手。家の売却ならぜひ候補に入れたい1社ですが、注意点もあります。住友不動産ステップのメリットと注意点を分かりやすく解説、そして利用者の評判を紹介します。

【大手3】東急リバブル

東急沿線や大型案件に強み

- 店舗数 227店舗

(首都圏148、関西圏45、名古屋11、札幌10、仙台6、福岡7)

東急リバブルは東急電鉄系の不動産会社ですが、全国に店舗を持つのが特徴。

東急電鉄沿線はもちろん、法人営業や投資物件にも強みを持っています。

東急リバブルは不動産の売買実績でトップ3の1社。しかし注意点もあります。東急リバブルを利用する前に知るべき注意点・メリット、そして実際に利用した人の評判をまとめました。

大手にまとめて査定を依頼するなら「すまいValue」

大手3社にまとめて無料査定を依頼するなら、一括査定サイトの「すまいValue」が便利。

すまいValueは、大手上位6社(三井のリハウス・住友不動産ステップ・東急リバブル・野村の仲介+・小田急不動産・三菱地所の住まいリレー)が共同運営する一括査定サイトです。

ハウス

ハウス とりあえず大手3社に査定を依頼すれば良いの?

家博士

家博士 売却予定なら個人の相性もあるから、大手3社以外と比較した方が良い。

首都圏・関西圏ならエージェント制のSRE不動産(旧ソニー不動産)、それ以外なら地域で実績No.1の会社にも査定を依頼しよう。

SRE不動産(旧ソニー不動産)

売主だけを担当するエージェント制

大手と比較するならSRE不動産(旧ソニー不動産)が良いでしょう。

なぜならSRE不動産は、大手で問題になりがちな両手仲介が無いため。

(※両手仲介とは売主と買主を同じ不動産会社が担当すること。大手は顧客を多く抱えるため、自然と両手仲介が多くなる。)

SRE不動産は、業界初のエージェント制で売主だけを担当。

買主は無数にある他の不動産会社が積極的に探します。

結果として、大手にも劣らない販売力で、早く高く売れやすいことが最大のメリット。

ただし営業エリアは首都圏・関西圏限定です。

家博士

家博士 SRE不動産は業界でも両手仲介無しで知られているから、他社が競って営業してくれる。

大手と話を聴き比べて、自分に合ってる方を選ぶと良いよ。

SRE不動産(旧ソニー不動産)の口コミや評判、裏事情などから、あなたがソニー不動産を利用すべきなのか徹底評価しました。

その他エリアは地域No.1を探す

大手やSRE不動産の営業エリア外なら、地域で実績No.1の不動産会社を中心に選びましょう。

実績No.1の不動産会社は、実績をアピールしているのですぐに分かります。

不動産会社の心当たりがなければ、一括査定サイトをいくつか併用すると良いでしょう。

全国対応の主要な一括査定サイトとして次があります。

その他、主要な一括査定サイトはこちらでまとめています。

不動産一括査定サイト、主要16社を徹底比較し、ランキングでまとめました。

家博士

家博士 ここから先は、もう少し深く「マンション寿命と建替えの問題」を知りたい方のため、詳しく解説するよ。

マンションの寿命と建替えを詳しく解説

マンション寿命はこれから社会問題化する

マンションの寿命は、これから社会問題化します。

なぜなら日本のマンションはまだ歴史が浅く、これから本格的な高齢化を迎えるため。

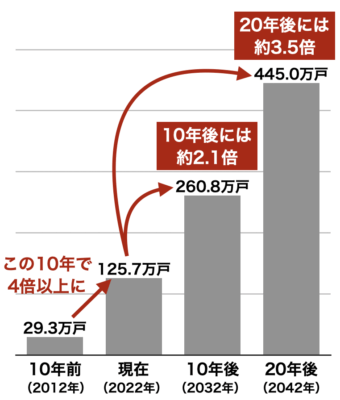

築40年超のマンションは10年後に2倍、20年後に3.5倍

マンションの築年数が今後どのように変化するのかまとめるとこちら。

分譲マンションの築年数の推移

築40年超のマンションは、この10年で4倍以上に増えました。

さらに10年後には約2.1倍、20年後には約3.5倍に増えます。

ハウス

ハウス なんでそんなに増えるの?

家博士

家博士 マンションが本格的に増え始めたのは1970年代以降だからだよ。

マンションの年代別戸数を見るとよく分かるよ

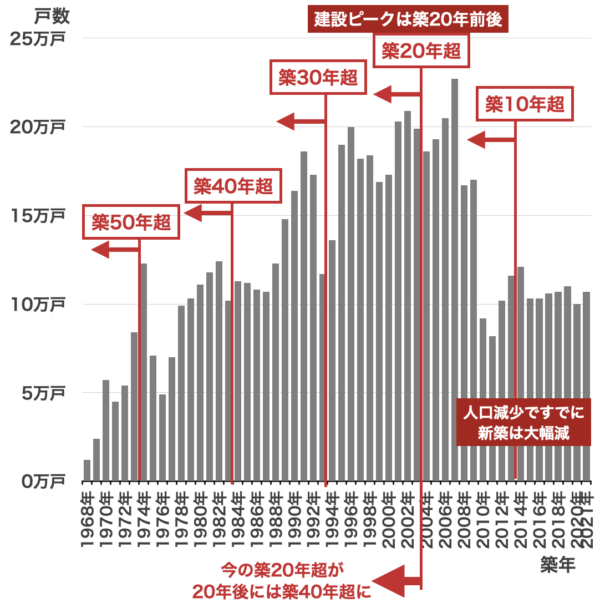

マンションは築20年前後が建設ピークですでに大幅減

分譲マンションの築年別戸数

マンションの築年別戸数を見ると、築20年前後がマンション建設のピークでした。

マンション購入世代の人口減少によって、今の新築分譲マンション戸数はピーク時の半分以下と大幅に減っています。

ハウス

ハウス マンションの建設は減ってるんだね。

じゃあマンションの寿命は何年くらいなの?

家博士

家博士 マンションの寿命は、マンションによって大きく違うんだ。

3つのポイントで判断できるよ。

マンションの寿命は『3つの寿命』で決まる

マンションの寿命は、次の3つの寿命で決まります。

ハウス

ハウス ええ? 建物の寿命だけで決まるんじゃないの?

家博士

家博士 建物が大丈夫でも、価値が無くなって売れないマンションがあるんだ

それぞれ解説します。

寿命1. 建物の寿命

建物の寿命は次の3つのポイントがあります。

- 2000年以降築では、住宅性能表示の劣化対策等級3か

- 新耐震設計(1981年(昭和56年)6月以降に着工)又は耐震診断に合格か

- コンクリートの劣化が見られないか

ハウス

ハウス 意味が全然分からないんですけど…。

家博士

家博士 順番に説明するよ

新しいマンションほど長寿命

建物の寿命は、新しいマンションほど長寿命の傾向があります。

なぜなら日本の建築技術は年々進歩しており、新しいマンションほど長寿命化を考えて造られているため。

ハウス

ハウス 新しいマンションって、どのくらいの築年数のこと?

家博士

家博士 ひとつの目安は、2000年以降の住宅性能表示制度で劣化対策等級3だと安心だね。

新しいマンションは、劣化対策等級3がひとつの目安

マンションの建物の寿命を判断するひとつの目安が、新築時の『住宅性能表示』の劣化対策等級。

もしあなたのマンションが住宅性能表示で劣化対策等級3なら、建物の寿命については安心でしょう。

等級1〜3で、寿命として次のように想定されています。

住宅性能表示の劣化対策等級

- 等級1

- 建築基準法の必要最低限で、目安として25〜30年で大規模な改修工事が必要。

- 等級2

- 2世代(おおむね50~60年)で大規模な改修工事が必要。

- 等級3

- 3世代(おおむね75~90年)で大規模な改修工事が必要。

最近のマンションでは等級3が標準。

例えば、平成30年度の新築分譲マンションでは劣化対策等級3が63.2%と過半数を占めます。

【参考】一般社団法人住宅性能評価・表示協会 平成30年度建設住宅性能評価書(新築)データ (共同住宅等)

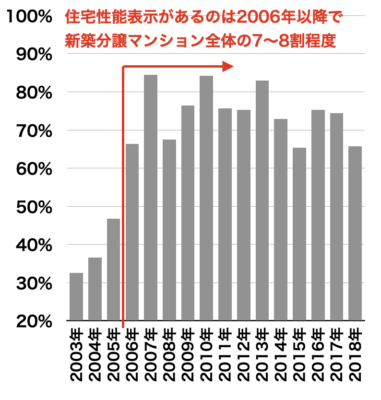

ただし住宅性能表示があるのは一部のマンションだけ

ただし住宅性能表示がないからといって、寿命が短いわけではありません。

なぜなら、住宅性能表示があるのは一部のマンションだけだから。

住宅性能表示の普及率の推移がこちら。

住宅性能表示の普及率推移

(分譲マンション)

住宅性能表示がある分譲マンションは2006年以降に建てられたマンションの7〜8割程度。

2000年以前は制度自体がありませんでした。

ハウス

ハウス 住宅性能表示がなければ、どうすれば良いの?

家博士

家博士 まず耐震設計基準が新耐震か、あとはコンクリート躯体の劣化が進んでいるかだね。

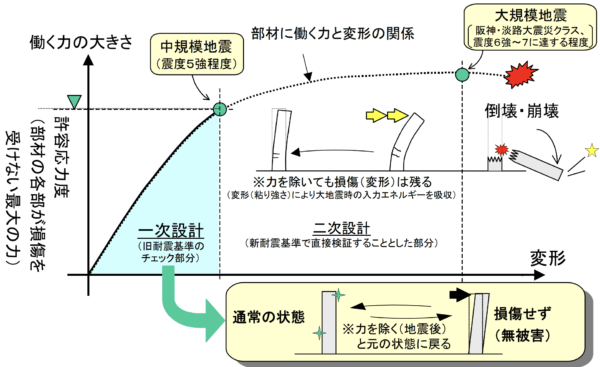

耐震設計は新耐震と旧耐震に分かれる

今存在するマンションには、大きく分けて2種類の耐震基準があります。

1981年(昭和56年)の5月31日以前に着工されたマンションは「旧耐震」、それ以降は「新耐震」と呼ばれます。

旧耐震のマンションは、今の耐震基準より弱く設計されており、震度6以上の地震では瞬間的に崩壊・倒壊する可能性があります。

新耐震のマンションは、震度6以上の地震でも、すぐには崩壊・倒壊しないように設計されています。

旧耐震でも3〜4割は問題なし

ただし旧耐震のマンションでも、全てが新耐震より弱い訳ではありません。

一部の旧耐震のマンションでは、設計時に余裕が十分にあり、新耐震の基準をクリアするものもあります。

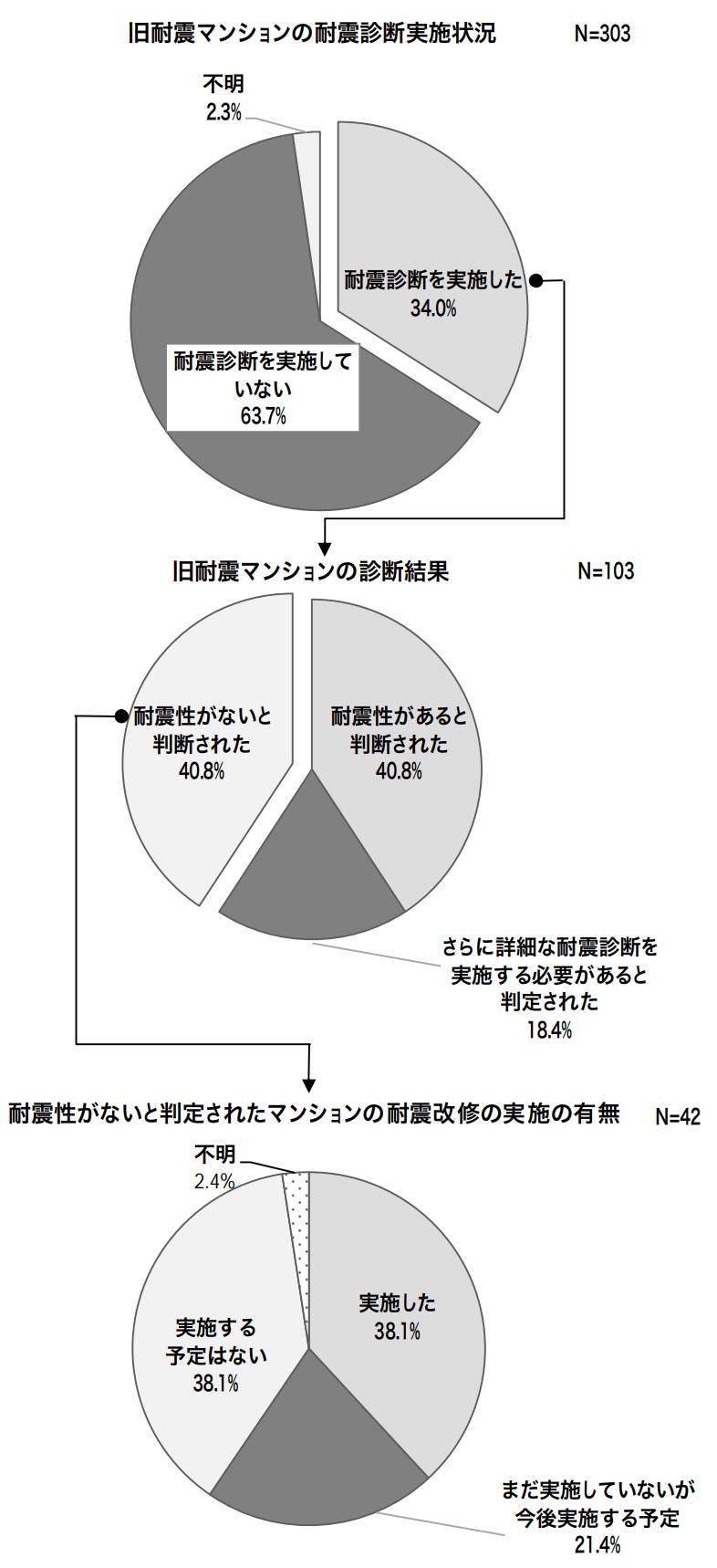

国土交通省のマンション総合調査(2018年)によると、耐震診断を実施した旧耐震の分譲マンション103棟のうち40.8%は、耐震性がある(Is値0.6以上)と診断されています。

このように、旧耐震のマンションが耐震性があるかどうかを判定するためには、「耐震診断」という調査をする必要があります。

耐震診断をおこなった結果、運良く新耐震基準(Is値0.6以上)を満足していれば何もする必要ありません。

耐震診断で不合格なら耐震改修工事が必要

もし耐震性能が新耐震基準に不足している場合は、「耐震改修工事」をしなくてはいけません。

耐震改修工事の工事費は、1戸あたり数十万〜数百万円かかるため、年金暮らしの高齢者には厳しい負担になります。

耐震改修工事の事例

【事例1】

1973年築、東京都目黒区マンション、173戸

耐震改修工事費用:2億円(1戸当たり115万円)【事例2】

1978年築、東京都豊島区マンション、126戸

耐震改修工事費用:8,000万円(1戸当たり63万円)【事例3】

1973年築、東京都港区マンション、45戸

耐震改修工事費用:4億円(1戸当たり889万円)

耐震診断を実施していない旧耐震マンションが6割

国土交通省のマンション総合調査(2018年)によると、旧耐震マンションの6割が耐震診断を実施していません。

なぜなら耐震性がないと判断されると、耐震改修をしないかぎり、余計に売りにくくなってしまうため。

実際に、耐震性がないと判断された旧耐震マンションの38.1%は耐震改修工事を実施しないと決めています。

今後は耐震診断が義務化される流れに

耐震改修促進法の改正(2013年11月25日施工)により、自治体が指定した緊急輸送道路の沿道のマンションには、耐震診断が義務化されました。

今後も耐震診断が義務化される流れは続くでしょう。

耐震診断の結果、耐震性が不足していると判明したマンションは、売ることも難しくなります。

すでに旧耐震のマンションは住宅ローン審査が厳しくなっているため、買主が買えないケースも。

旧耐震基準のマンション売却については、こちらで解説しています。

旧耐震基準のマンションは売れますが、なるべく急いだ方が良いでしょう。旧耐震基準のマンションを高く売る3つのコツ、売れない場合の対策などをまとめました。

ハウス

ハウス 旧耐震でも、耐震診断で合格すれば大丈夫なんだね。

あとコンクリートの劣化はどう判断するの?

家博士

家博士 コンクリートの劣化は見た目で分かる場合も多いんだ

コンクリートの劣化は見た目で分かる

コンクリートの劣化が進むと、外壁のタイルや塗装に表れます。

外回りと内装の見える範囲を確認して、大きな亀裂(クラック)やタイルの割れ、サビ汁などがなければ、とりあえずは安心です。

特に、ひさしやバルコニーの付け根など、力がかかりやすいところを注意して確認してみてください。

コンクリートの劣化は中性化と中の鉄筋のサビ

コンクリートの一般的な劣化メカニズムは中性化。

アルカリ性のコンクリートが、酸性雨などにさらされて、外から徐々に中性化するというもの。

その影響で中の鉄筋が錆び、体積がふくらんで「爆裂(ばくれつ)」という状態が起きます。

中の鉄筋がサビて爆裂した様子

ここまで鉄筋が見えていなくて、ひび割れて膨らんでいるだけの場合もあります。

こういった爆裂やひび割れ、サビ汁が出ていると要注意です。

古いマンションではコンクリートの品質が悪い恐れも

古いマンションでは、コンクリートの品質が悪い恐れがあります。

なぜならコンクリートの品質は、数年〜十数年毎に品質管理基準が見直され、品質が向上しているため。

例えばコンクリートの材料に問題があると、「アルカリ骨材反応」や「海砂による塩分」など、別の劣化メカニズムが起こることも。

特に1960年〜70年代に建てられたマンションでは、「洗浄不足で塩分が残った海砂」による欠陥コンクリート住宅が多く、1980年頃には社会問題となりました。

その後、コンクリートの品質管理項目として、コンクリート塩分濃度が必ず測定される様になっています。

新しくても施工不良やメンテナンス不良で寿命は短くなる

新しいマンションでも、施工不良やメンテナンス不良で寿命は短くなるケースがあります。

このうち施工不良は、築10年以内に不良が見つかるケースが多く、デベロッパー負担で補修できます。

問題は、メンテナンス不良でコンクリートの寿命が短くなるケース。

外装が補修されないと「微細なクラックからの浸水」が起き、雨がコンクリート内部に侵入して中性化や鉄筋のサビを加速するケースもあります。

メンテナンス不良について、詳しくは次章の(2)管理の寿命で詳しく解説します。

ハウス

ハウス 問題のないコンクリートだったら、建物の寿命は何年くらいなの?

家博士

家博士 おおよそ60〜100年だといわれているよ。

問題のないコンクリートの寿命は60年〜100年

正しい工事方法と材料で、理想的なコンクリート躯体が構築された場合、きちんとしたメンテナンスが行われると、60年〜100年以上の寿命があります。

平成28年8月に国土交通省建設産業局と住宅局が発表した資料「期待耐用年数の導出及び内外装・設備の更新による価値向上について」によると、次の様な内容が示されています。

| 鉄筋コンクリートの耐用年数について | 出典 |

|---|---|

| 実態調査を行った結果、鉄筋コンクリート部材の耐久実態は50年以上あると認められた。 | 篠崎徹・毛見虎雄・平賀友晃・中川宗夫・三浦勇雄(1974) 「約50年を経過した鉄筋コンクリート造の調査」日本建築学会学術講演梗概集 |

| 実際の建物の減耗度調査のうえ、建物の減耗度と実際の使用年数との関係から、鉄筋コンクリ-ト造建物の物理的寿命を117年と推定。 | 飯塚裕(1979) 「建築の維持管理」鹿島出版会 |

| 鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造の構造体の耐用年数は、鉄筋を被覆するコンクリートの中性化速度から算定し中性化が終わったときをもって効用持続年数が尽きるものと考える。鉄筋コンクリート部材の効用持続年数として、一般建物(住宅も含まれる。)の耐用年数は120年、外装仕上により延命し耐用年数は150年。 | 大蔵省主税局(1951) 「固定資産の耐用年数の算定方式」 |

| 固定資産台帳の滅失データを基に、区間残存率推計法を用いて、家屋の平均寿命(残存率が50%となる期間)を推計した 結果(2011年調査) RC系住宅は68年、RC系事務所は56年 |

小松幸夫(2013) 「建物の平均寿命実態調査」 |

これらを見ると、

- 物理的には鉄筋コンクリートの寿命は50年〜100年

- 実際は68年で取り壊されている

ということが分かります。

ハウス

ハウス 劣化対策等級3だと75年〜90年。

耐震性問題なくてコンクリートが大丈夫だったら、60年〜100年は建物は大丈夫ってことだね

家博士

家博士 そうだね。

次に管理の寿命について解説しよう。

寿命2. 管理の寿命

管理の寿命とは、管理組合がきちんと運営されて、マンションの維持管理ができているか。

次の3つで分かります。

- 長期修繕計画が30年以上又は解体まであり、定期的に見直されているか

- 修繕積立金が予定通り積み立てられ、滞納などないか

- 管理組合が積極的に運営されているか

ハウス

ハウス マンション販売会社や管理会社が、考えてくれるんじゃないの?

家博士

家博士 マンションの管理は住民主体が基本だよ。

販売会社や管理会社任せだと、後々大きな問題になるんだ。

まず長期修繕計画が大切

長期修繕計画とは、大規模修繕の内容を決めて、その予算計画を立てたもの。

マンションの管理組合で保存されており、住民は自由に見られます。

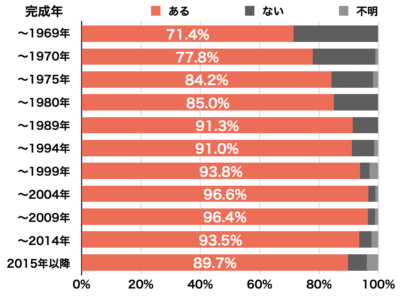

築年数が古いマンションほど、長期修繕計画に問題が多い

築年数が古いマンションほど、長期修繕計画が無かったり、計画期間が短いなど、問題が多いことが分かっています。

長期修繕計画の有無をマンションの完成年別に整理するとこちら。

完成年別の長期修繕計画の有無

完成年が1969年以前のマンションでは、約3割が長期修繕計画がありません。

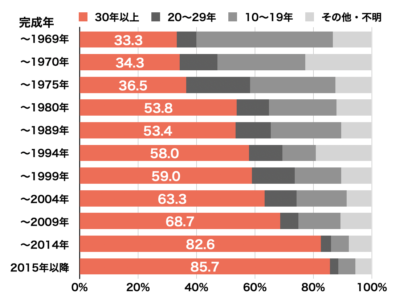

また長期修繕計画の計画期間を完成年別に整理するとこちら。

完成年別の長期修繕計画の計画期間

計画期間が30年以上の割合は、1969年以前築だと33.3%だったのが、2015年以降築では85.7%に。

新しいマンションほど計画期間が長いことが分かります。

ハウス

ハウス 計画期間が短いと、なんでダメなの?

家博士

家博士 金額の大きな修繕項目が抜けている恐れがあるからだよ

計画期間が30年未満だと金額が大きな項目が漏れている

計画期間が30年未満だと、大きな費用がかかる重設備の交換が漏れている恐れがあります。

大きな項目とは重設備の交換です。

重設備の寿命は30〜36年後

重設備の修繕は築30年〜36年頃に必要になり、金額が大きいことから、大規模修繕で問題になりがち。

重設備(給排水管取替、ガス管取替、エレベーター全取替、サッシなど建具取替)には多額の修繕費用が必要です。

給排水管やガス管の取替は1戸あたりの負担が100万円以上。

エレベーター取替や機械式駐車場では、1基あたり数千万円から。

タワーマンションのエレベーターは数億円かかります。

ハウス

ハウス 重設備以外って何を修繕するの?

家博士

家博士 内装や軽設備、外壁や防水があるよ。

- 内装、軽設備←5〜12年サイクルで交換

- 外壁、防水←12〜15年サイクルで補修

- 重設備(機械式駐車場、エレベーター、給排水管等)←30〜40年サイクルで交換

内装・設備は5年〜12年サイクルで交換

内装や設備は、5年〜12年という短いサイクルで交換が必要になります。

初めは寿命の短い鉄部の塗装が4〜6年に始まります。

8年頃から給排水ポンプなどの交換。

12年頃から自動ドア、共有部内装の交換などが必要になります。

この内装や設備の修繕・交換は、1度きりでなく繰り返し必要。

徐々に大規模修繕工事の費用が増える要因です。

外壁・防水は12〜15年サイクルで補修

12〜15年目頃からは屋外足場を伴った外壁や防水工事が始まります。

これは外壁の目地に使われるシーリング材の耐用年数が12〜15年だから。

シーリング材交換にあわせてタイルの浮きを調べる全面打音検査・剥離補修や各所防水の補修を行います。

ハウス

ハウス 修繕するものが沢山あるんだね。

費用を節約するために、外壁の修繕サイクルを20年とかに延ばせないの?

家博士

家博士 シーリングの耐用年数が過ぎると、雨漏りしたり、コンクリートの中の鉄筋が腐食して取り返しのつかないことになるんだ。

特に最近は外壁タイルの落下が問題になっている

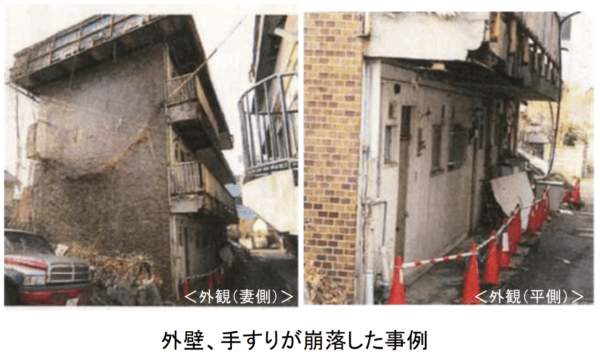

外壁タイルの落下が問題になっている

最近は外壁がタイル張りのマンションで、タイルの落下事故が相次ぎ、問題になりつつあります。

国土交通省が平成26年に調査したところ、10%以上の建物が外壁落下の恐れがあるとの結果もあります。

【参考】国土交通省・既存建築物における外壁材の落下防止対策に関する調査結果

国土交通省の指針では、築10年前後に打音検査を実施することが推奨されています。

【参考】国土交通省・剥落による災害防止のためのタイル外壁、モルタル塗り外壁診断指針

平成元年11月に北九州市でマンション外壁が落下し、2名が死亡1名が重傷という痛ましい事故がありました。

外壁タイルの検査指針は、この事故がきっかけ。

ただし今でも毎年のように、外壁タイルの落下は報告されています。

【参考】国土交通省・特定行政庁より報告を受けた建築物事故の概要

ハウス

ハウス タワーマンションとか足場なんて組めないんじゃないの?

家博士

家博士 タワーマンションでは足場でなく、特殊なゴンドラを利用することも多いね。

強風時は作業ができないから、半年以上の期間がかかるんだ。

工事費用は値上がりするので理想は5年ごとに見直す

長期修繕計画は、計画を作成した後も、できれば5年毎に見直す必要があります。

なぜなら大規模修繕工事の費用は、近年の職人不足や、消費税率アップにより値上がりする傾向だから。

また住宅の新しい法制度やトレンドから、価値を維持するためには、新しい設備を導入する必要もあります。

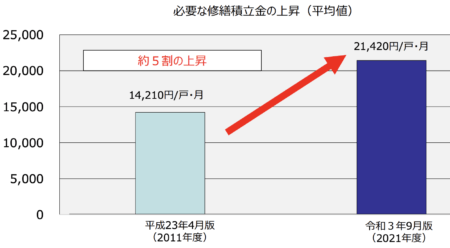

この10年で平均約5割増

必要な修繕積立金は2011年→2021年の10年間で平均約5割も増えています。

必要な修繕積立金の上昇(平均値)

5年毎に見直しているのは56%

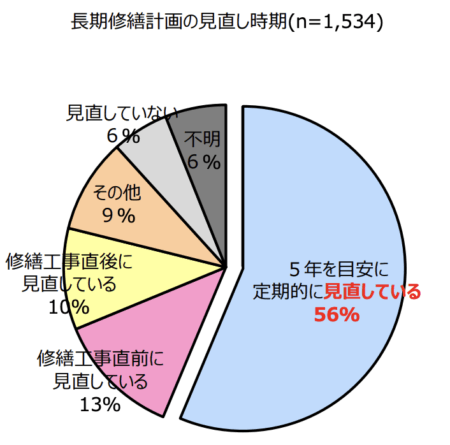

国土交通省・マンション総合調査(平成30年度)によると、「5年ごとを目安に定期的に見直している」と回答したマンションの割合は、全体の56%でした。

ハウス

ハウス 修繕費用は値上がりするんだね。

これを修繕積立金で支払うんだ

家博士

家博士 だから修繕積立金が計画通り積み立てられているか、も大切なんだ。

修繕積立金が予定通り積み立てられているか

修繕費用は、マンション管理組合が所有者から預かり積み立てた「修繕積立金」から支払われます。

しかし今、多くのマンションで修繕積立金が不足し、問題になっています。

3割以上のマンションが修繕積立金不足

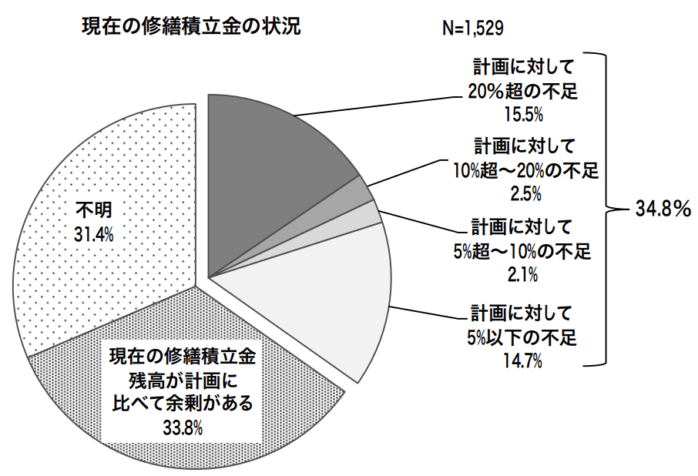

国土交通省・マンション総合調査(平成30年度)では、34.8%が積立金不足に。

さらに15.5%が2割以上も不足しています。

またグラフで「不明」となっている31.4%も、大部分は不足していると推測されます。

75%が修繕積立金不足の調査も

日本経済新聞の調査によると、全国のマンションの75%が修繕積立金の不足により、管理不全予備軍となっています。

(日本経済新聞・マンション修繕金、75%が足りず 高齢化で増額難しく)

また埼玉県が築30年を超えるマンションを調査したところ、6割を超えるマンションが適切に管理されていないという調査結果でした。

(埼玉県老朽化マンション管理適正化支援先導事業の結果について)

ハウス

ハウス なんで修繕積立金が不足するの?

家博士

家博士 3つのケースがある。

修繕積立金が不足する3つのケース

- 長期修繕計画がない又は漏れが多く、修繕積立金が安すぎた

- 工事費の高騰で、修繕積立金が不足した

- 工事費の管理が甘く、修繕積立金を無駄遣いした

ハウス

ハウス 長期修繕計画の内容が大切なんだね。

でも修繕積立金が不足したらどうなるの?

家博士

家博士 選択肢は3つある。

修繕積立金が不足した場合の3つの選択肢

修繕積立金が不足したマンションの管理組合は次のどれかを選びます。

- 不足した修繕費を一時金として住民から集める

- 金融機関から借りる(今後の修繕積立金を増やして返済する)

- 大規模修繕をあきらめる

ハウス

ハウス 一時金はイヤだね。

家博士

家博士 いずれにしても住民の半数又は3/4以上の賛成が必要なんだ。

マンションの管理組合が積極的に運営されていないと、決議できず、大規模修繕もできなくなるよ

管理組合に問題があると老朽化が進む

マンションの管理組合が積極的に運営されていないと、大切な決議で意見がまとまらず、何もできません。

何もできないと、大規模修繕ができず、建物の老朽化が進みます。

マンションの管理組合がまとまれば良いのですが、住民が高齢化するとまとまらない場合もあります。

住民の高齢化で意見が対立しがち

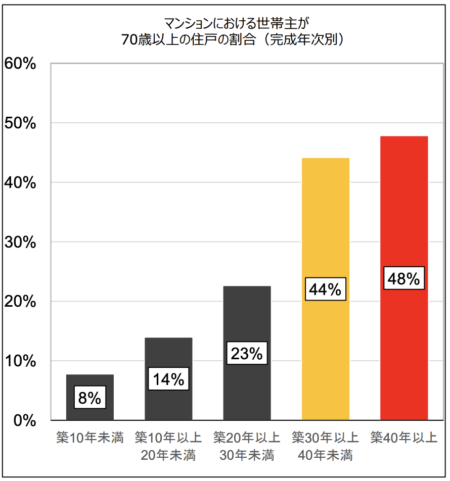

築30年を超えると、住民の4割以上が70歳を超え、年金暮らしの人が多くなります。

余命10年と思っている人と、マンションの価値を数十年間保ちたいと思っている人とでは、意見が対立します。

管理組合として、全ての住民が意見を統一して大規模修繕計画をまとめるのは難しくなります。

住民の意見をまとめる強力なリーダーが管理組合には必要なのです。

管理組合に積極的に関わるリーダーが、管理体制の寿命を左右する。

大規模修繕については、こちらも参考に

マンション売却のタイミングで注意すべきは「大規模修繕」。大規模修繕とマンション売却の関係が5分で分かります。

今までは、管理組合に問題があるマンションでも普通に売れました。しかし今回の法改正で、管理の質がマンション価格に反映される流れが加速することに。管理組合に問題があるマンションの売却について、分かりやすく解説します。

ハウス

ハウス 管理は大切なんだね。

家博士

家博士 管理によって、マンションの寿命は大きく違うんだ。

あと最後は、社会的な寿命もある。

寿命3. 社会的な寿命

中古マンションが買われない日本

日本の不動産市場は、

- 新築住宅が大量に建てられている

- 中古住宅は買われない。

という特徴があります。

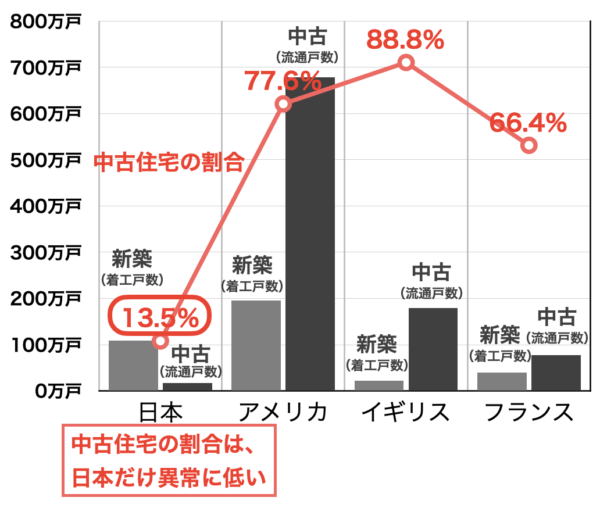

他の先進国と比較すると、売買される住宅に占める中古住宅の割合は

- 日本: 13.5%

- アメリカ: 77.6%

- イギリス: 88.8%

- フランス: 66.4%

日本では、中古住宅を買う人が極端に少ないのです。

価格下落が著しく、修繕が割にあわない

なぜ日本では中古住宅を買う人が少ないのでしょうか。

これは日本の住宅事情と消費者心理が原因です。

新築住宅を建てることが厳しく制限されいる。

↓

そのため売り出されている家が少ない。

↓

家を買いたい人は、中古住宅が売りに出されるのを待っている。

↓

だから中古住宅はきちんと管理・修繕されて、2代目、3代目の所有者へ再販売される。

↓

築年数が古くなっても中古住宅の価格は保たれる。

↓

資産価値があるので中古住宅を買う人が多い。

しかし日本では、新築住宅の規制が無く、次の流れに。

新築住宅を建てることに制限は無い。

↓

お金さえあれば簡単に新築住宅が購入できる。

↓

中古住宅を買う必要がない。

↓

中古住宅は売れないので、管理・修繕もされず、解体される。

↓

寿命が短いので中古住宅の価値は低い。

↓

資産価値が低いので、中古住宅は買われない。

日本では、このように消費者の好みが新築住宅に偏っています。

このため中古住宅は買い手も少なく、売れても安い価格になる傾向があります。

中古住宅は安くしか売れないので、リフォームしても割にあわなくなります。

リフォームをされない中古住宅は、デザイン、安全性、快適性が時代遅れに。

結果として社会からのニーズが無くなり、マンションの社会的寿命を迎えます。

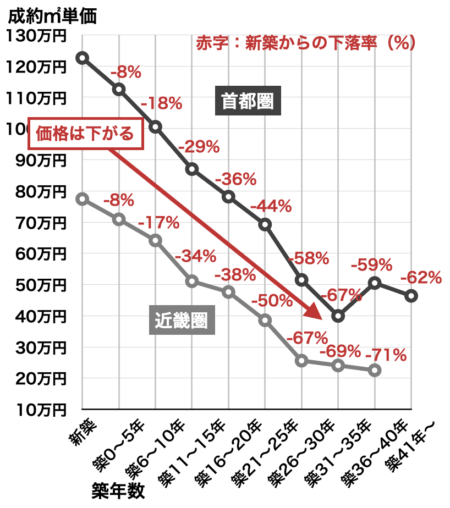

中古マンションの価格下落率

マンションの築年数と価格下落率

(首都圏2023年・近畿圏2022年)

マンションは築20年〜30年にかけて値下がりします。

さらにこの価格で売れているのは、資産価値が高いマンションだけ。

実は多くのマンションは、売りに出しても希望する価格で売れず、売却をあきらめています。

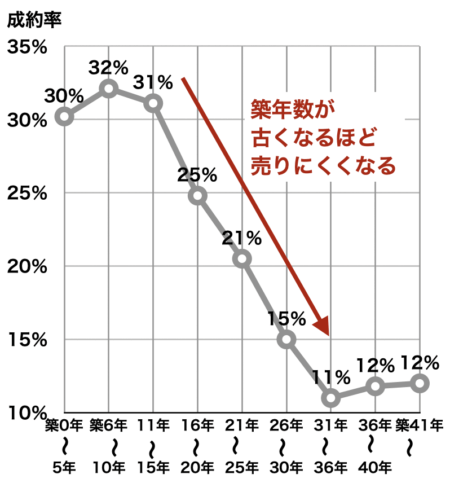

多くの中古マンションは売ることをあきらめる

首都圏の中古マンションで2023年売り出された内、実際に売れたマンションの割合(成約率)がこちら。

中古マンションの成約率

(築年数別・首都圏2023年)

中古マンションは古くなるほど売りにくくなることが分かります。

中古マンションは住宅ローンや税制で不利

中古マンションが売りにくい原因として、金融機関の住宅ローンでも不利なことがあります。

旧耐震基準のマンションには融資がつきにくく、住宅ローン減税も対象外。

新耐震基準でも築年数が古いと、融資額が減額されたり融資期間が短くなる傾向があります。

入居者が入れ替われず、管理組合も高齢化

中古住宅として途中から入居する若い世代が少ないことは、所有者の年齢がマンションの築年数と共に高齢化する結果に。

高齢者だらけのマンションは居住者と共に一生を終える結果にもつながりかねません。

この問題は国土交通省でも認識され、様々な取り組みが始まっています。

中古マンションのリノベーションや瑕疵担保責任保険など、新しい動きも少しずつ増えています。

ただし国土交通省も、景気対策を考えると新築住宅の着工戸数を減らすことはできません。

新築マンションが続々と建てられている現状では、中古マンションを購入する人が急に増えるとは考えにくいのです。

ハウス

ハウス 社会的な寿命は、どうしようもないなぁ。

やっぱり建替えを考えた方が良いのかな?

家博士

家博士 次はマンションの建替えについて解説しよう。

あなたのマンションは建替えできる?

マンションの建替えについて、まず費用を知っておきましょう。

マンション建替えの費用

マンションの建替え費用はどのくらいか、ざっくりと計算してみます。

一般的なマンションの場合(容積率に余裕がない)

ここでは容積率に余裕が無い、建替えに不利なマンションの事例を考えます。

この場合、単純に

となります。

RCマンションの解体費用は、杭残置で概ね坪単価5万円〜8万円程度(1m2当たり1.5万〜2.5万円)。

再建築費用は、時期や場所、グレードによりますが、坪単価120万円程度(1m2当たり36万円)。

66m2 × (2万円/m2+36万円/m2)= 約2,500万円

1戸当たりの建替え費用負担が2,500万円になります。

ハウス

ハウス 2,500万円は無理だよ!

家博士

家博士 建替え費用が2,500万円では、さすがに誰も建替えに賛成しない。

建替えできたマンションは、戸数を増やして売却益があったんだ。

建て替えできたマンションは戸数を増やして売却益で建替えた

今まで建替えできたマンションは、戸数を増やしてその売却益で建替えしています。

いずれの例も、増えた戸数を新築として売ることで、建替え工事費の大部分をまかなえたのです。

1件ずつの詳しいデータは、マンション再生協議会・建替え事例にまとめられています。

多くは面積を狭くして戸数を増やすことに

多くのマンションは戸数を増やせないため、一般的には1戸あたりの面積を小さくして一部を新築として売り出し、住民の建替え費用負担を軽くします。

例えば、この様に建替えができます。

↓

建替え後:45m2(13.6坪)×73戸

新築で売却価格が、坪250万円だとすると、

250万円×13.6坪×23戸=7億8,200万

は新たに入居する住民から調達できます。

建替え費用が、

解体8,000万円+新築12億円=12億8,000万円

とすると、その差額

12億8,000万円-7億8,200万円=4.98億円

が住民の負担になります。

これを50戸で負担しますので、

4.98億円÷50戸=約1,000万円

この方法だと、部屋は30%ほど狭くなりますが、1,000万円の負担で建替えは出来ることになります。

ハウス

ハウス 1,000万円でも厳しいけど、まあ仕方ないか。

具体的に、一戸あたりの面積を小さくして建替え費用を抑えた例がこちら。

初の民間分譲マンションとして、日本のマンション文化のモデルとなった。60年間の歴史を終え、2017年9月に解体。2019年7月竣工。

建替え前:52〜77m2:28戸

↓

建替え後:38〜55m2:51戸(1.8倍)

1戸あたり負担費用:約2,000万円

逆に戸数を増やさない事例。2005年の耐震偽装事件により、地震耐力が基準の半分しかなかったため、やむなく築7年で解体・建替えた事例。

建替え前:70〜115m2:24戸

↓

建替え後:60〜110m2:25戸(1.04倍)

建替え総事業費:7億7,250万円

ただし補助金・賠償金・1戸売却で約3億円を補填

住民の自己負担:1戸あたり約1800万円

工事期間約2年

ハウス

ハウス 耐震偽装の被害者なのに、建替えでローンが1800万円も増えたんだ…

家博士

家博士 ヒドイよね。

さらに建替えには工事期間もかかるよ。

マンション建替えの期間

マンション建替えには…

- 建替え工事開始まで約2年間の協議、交渉、決議などの労力

- 着工からマンション完成まで約2年間の仮住まい費用

と長い期間の労力と費用が必要です。

建替えの具体例を見てみましょう。

日本最古の分譲マンション。

渋谷駅徒歩2分という立地。

竣工当時は「天国の100万円アパート」といわれたとか…

1953年築

総戸数:110戸(建替え前)→188戸(建替え後)

- 建替え検討開始: 1990年(築後37年)

- 建替え決議: 2003年(築後50年)

- 計画頓挫: 2008年(築後55年)

- 反対者の訴訟: 2012年(築後59年)

- 建替え方針確定: 2015年(築後62年)

- 建替え工事着工: 2016年6月(築後63年)

- 建替え完了: 2020年5月(築後67年)

主要幹線道路の国道6号に面していたため、耐震診断が義務化。

不合格(Is値が0.6以下)で建替えに。

1972年築

総戸数:58戸(建替え前)→90戸(建替え後)

- 耐震診断で不合格: 2011年(築後39年)

- 建替え決議: 2014年(築後42年)

- 建替え工事着工: 2015年1月(築後43年)

- 建替え完了: 2017年秋(築後45年)

一部を戸建て住宅用地として売却し、建替え費用にあてた。

1968年築

総戸数:184戸(建替え前)→128戸(建替え後)

- 建替え検討開始: 2003年(築後35年)

- 建替え決議: 2013年(築後45年)

- 建替え工事着工: 2015年12月(築後47年)

- 建替え完了: 2018年3月(築後50年)

建替え前は空き家3割、賃貸2割と半数が所有者不在。

建て替え後に戻って入居したのは21戸だけだった。

戻って入居した人の自己負担1600万円、残りは売却して建替えを行った事例。

1966年築

総戸数:98戸(建替え前)→82戸(建替え後)

- 建替え検討開始: 2007年(築後41年)

- 建替え推進決議: 2009年(築後43年)

- 建替え決議: 2013年3月(築後47年)

- 建替え工事着工: 2013年9月(築後47年)

- 建替え完了: 2015年4月(築後49年)

ハウス

ハウス 費用もかかるし、期間も長いね。

これじゃあ、建替えが増えないのも分かるな。

家博士

家博士 法律も少しずつ変わって、建替えしやすくなってるけど、まだまだだね。

マンション建替えの法律が変わった

旧耐震マンションのほとんどは建替えできないため、法律も少しずつ変わっています。

平成26年には「改正マンション建替え円滑化法」が制定。

この法律では、次の2点が変わりました。

- (1)「マンションを取り壊して土地を売却」という選択肢が可能になった。

- 従来は敷地を売却するために必要な賛成票が「住民全員」。

たったひとりの反対者がいるとダメという、ありえない選択肢でした。

これが「住民の80%以上の賛成」に緩和され、「ありえる選択肢」となりました。 - (2)市街地中心部の旧耐震マンションは、建替えしやすくなった

- 耐震性が不足していると認定されたマンションは、地方自治体の権限で建替え後の容積率制限を緩和できることに。

中心市街地や再開発地域では、地方自治体が容積率を緩和しやすくなり、建替えが現実的になりました。

容積率制限の緩和率がどの程度進むのか、今後の事例に注目が集まります。

自治体が再開発をすすめたい地域では、旧耐震設計マンションの建て替えが進む可能性もあります。

新耐震マンションでも解体して売却が容易に

さらに2020年、2022年の改正で、新耐震マンションでも一部のマンションは、「住民の80%以上の賛成」で解体・敷地売却ができる様になりました。

今後は、新耐震のマンションも解体して敷地売却が進みそうです。

2019年2月頃に話題になった、滋賀県野洲市の廃墟マンション(築47年、9世帯)ですが、アスベストの問題もあり、解体費用は約1億1,800万円になっています。

所有者9人なので、1人あたり1千300万円以上の負担に。

とりあえずは税金で行政代執行しますが、後で市から請求されます。

【参考】野洲市・定例記者会見資料

ハウス

ハウス 建替えに反対したらどうなるの?

家博士

家博士 反対が住民の2割以下だと追い出される。

建替えに反対でも決議後は出ていくだけ

マンションの建替えには、住民の80%以上の賛成が必要、つまり20%未満が反対しても建替えできます。

管理組合で一旦決議されれば、たとえ反対でも決議に従うことに。

あなたが反対しても決議された場合、あなたの選択肢は2つ。

- 時価で管理組合に買い取ってもらう。

- 不動産会社や投資家に買い取ってもらう。

住み続けるという選択肢はありません。

建て替えが決まったマンションは、一般の人には売れないので、管理組合か不動産会社、投資家に売ることに。

価格は立地次第で高くも安くもなります。

まとめ

マンションの寿命は個々のマンションで大きく違います。

簡単に判断するならチェックリスを参考にして下さい。

もし詳しくあなたのマンションの寿命を知るなら、3つの寿命を確かめましょう。

寿命を迎えたマンションは建替えが難しいため、多くは解体して土地を売却するか、それができなければスラム化する恐れもあります。

あなたのマンションが不安であれば、とりあえず今の売却価格を確認してみると良いでしょう。

売買実績が豊富な不動産会社、3社以上に無料査定を依頼してみて下さい。

都市部なら大手3社(三井のリハウス・住友不動産ステップ・東急リバブル)が実績豊富。

とりあえず1社だけ査定を依頼するなら、39年連続で実績1位の三井のリハウスが良いでしょう。

⇒三井のリハウス

大手にまとめて査定を依頼するなら、大手6社が共同運営するすまいValueが便利です。

大手と比較するなら、首都圏・関西圏は両手仲介のないSRE不動産(旧ソニー不動産)

首都圏・関西圏以外の都市部で大手と比較する場合や、大手の営業エリア外の地方では、一括査定サイトを利用すると良いでしょう。

全国対応の一括査定サイトとして定番はこちら。

その他、主要な一括査定サイトはこちらでまとめています。

不動産一括査定サイト、主要16社を徹底比較し、ランキングでまとめました。

あなたの不動産売却が成功することを、心よりお祈りしております!